廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

POTƐNTIA.

廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

-

POTƐNTIA. リーダー 寺田瑛梨

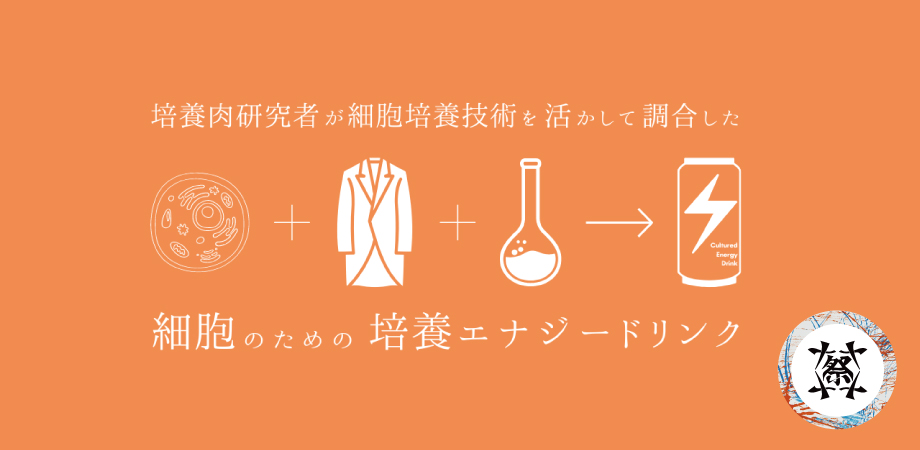

培養肉技術から生まれた、

身体を育む培養液エナジードリンクをつくる

培養肉作りの経験から私たちの身体の細胞に必要な栄養素で設計した、本当の意味で身体の細胞を増殖させ身体を育むことができる培養液エナジードリンク。飲んで健康になりつつも、細胞とは?培養肉とは?DIY BIOとは何か?に想いを巡らせ、敷居が高く人々に知られていないバイオ研究に興味を持って貰うためのプロジェクト。

世の中へのメディアの普及に伴い、一般の方と専門家の距離が近くなることで興味を持った技術に関してブログやYoutube動画で知り学べる機会が増えてきている。特にプログラミングやロボティックス分野はその流れが顕著で市民科学やDIY実験としての普及が進んでおり、それに伴い社会人の趣味や子供の自由研究としての取り組みなどにより裾野が広がることで市民から新たな技術が生まれ、分野内でシナジー効果が生まれ、技術発展に繋がっている。 しかし国内バイオ系ではその動きはまだ少なく、バイオ研究自体がブラックボックス化している傾向がある。

もちろん、その理由としては安全性や高価な実験機器、複雑な手法などの複合的なものであり簡単に解決出来るものではないという前提がある。バイオ系にあこがれや興味を持っても一人で学び知れる機会が少なく、他分野の初心者から見ると分野自体が敷居が高くなっており、バイオ系の世界に興味を持って挑戦したくても想いを叶えられない現状にある。

ではどうしたら、バイオ系を興味を持ちやすく学びやすくより身近な分野にできるのか?

現状の様に研究室だけで決まった人が取り組むのではなく、安全や責任は持った前提で研究室の外に出てみんなが気軽に自由に学び取り組める”遊び心”ある研究が必要だと考える。そのためにバイオ研究者なら知っている培養液を実験だけの道具ではなく、敷居が低く身近で妄想が膨らむ”遊び心”のあるプロダクトを作りたいと想いで応募しました。

バイオ研究は発酵や遺伝子編集により食の可能性を広げたり、タンパク質・大腸菌合成により新たな薬を生み出し病から人々を救いだしている。同じく新たな技術として世の中に広まっている「培養肉」も従来の畜産業の派生型として世に無い新たな肉を生み出せたり、世の中から飢餓を減らし世界中の人が満腹になれる未来を創れる可能性がある。

実際に培養肉はアカデミックや企業で研究が進むものの、コスト面や法律面から一般普及には追い付いておらず、みんなで気軽に食べて実物を元に議論を重ねるのではなく、実物がない中での机上論同士の討論となっている。 そこには培養肉とは何か?の疑問もあるのだが、そもそも前段階として、細胞とは、培養液とは、バイオとは何か?の疑問があり、深く知られていないことで具体的なイメージや自分事にできずに分野や技術普及の障壁となっている。

その障壁を解消するための方法として、バイオ技術を無理やり紹介して認知を広めるのではなく、炎色反応を利用した花火や、pH変化などを利用した知育菓子などの様に、プロダクト自体を楽しみながらも、自然と疑問に思い、興味を持ち、自ら調べる行動に繋がるプロダクトが必要だと考える。そこで上記の仮説に対する答えとして、培養肉作りにも使い、バイオ研究者にとって身近である培養液に”遊び心”を加えた培養液エナジードリンク作りを目指す。

1M/3月 材料選定/試作改良(100BANCH)

2M/4月 試作改良(100BANCH)/プロダクトプロモーション動画作成/発表資料作成/プロダクトデザイン/細胞試験実施

3M/5月 製品製造先/販売ルートの確認

4M~/6月~ 商品化と発売に向けて

調査:リーガル関係/価格調査

販売: 製造委託先/販路探し

1. 外部も含めてイベントの実施して, 一般の方に紹介して飲んで興味を持って頂く。

2. 10PJの採択

3. TikTokなども活用した月2回以上の動画の投稿と, 1000回以上の再生数を維持。また1万回以上の再生数も目指す。

100BANCH=培養肉, DIYバイオにも取り組んでいるイメージの定着化を行い、ハブになれる様にする。その上で100BANCHや渋谷の方々も巻き込み、渋谷初でDIYバイオ, 培養肉を身近なカルチャーとする。

A cultured energy drink リーダー/細胞研究・食品開発担当田所直樹

1996年 神奈川県生まれ, 横浜の海を見て育つ。交通事故の経験から医学の道を目指し、再生医療の研究をしていたが。食べるのが大好きで、まだ世の中にない最高の肉を作ること、そして世の中から空腹の人を無くしたい想いで趣味で再生医療の技術をベースとした培養肉の研究を進める。 本業は化粧品や食品の開発を行っている。

動画編集担当新城健太

1987年沖縄県出身。 DIYbioに興味を持ちShoujinmeatに参加。 バイオ系の実験を動画投稿し、誰にでもわかりやすく伝わるようなDIYbio動画を模索している。

細胞研究担当岡咲航平

1998年神奈川県生まれ。 ものづくりと実験が好き。自分の部屋で細胞や藻類の培養をしており、培地の管理が毎朝の日課。実験機材はDIYで自作する。昆虫学が専門の大学院生。

細胞研究アドバイザー担当西村隆太郎

1989年千葉県生まれ。幼少期は自然に恵まれた環境で虫取りやザリガニ釣りと自然に触れ合って過ごす。生命の不思議についてもっと知りたいく、大学の博士課程まで生物学を専攻し、遺伝子組換え技術を用いて遺伝子の機能解析の研究を行っていた。 本業ではインフラエンジニア、講師、記事執筆等、幅広く仕事をこなす。

細胞研究・市場調査担当加藤柊弥

2006年神奈川県生まれ。大学で生物を専攻している理学部生。高校での培養肉の研究をきっかけにShojinmeat Projectに加入し、プロジェクトメンバーと出会う。人体の仕組みに興味があり、大学では培養肉の開発に応用できる技術を研究したいと思っている。

東京大学 大学院農学生命科学研究科 教授岩田 洋佳

幼少期をタイ、インドネシアで過ごす。

東京大学 農学部卒。東京大学 大学院農学生命科学研究科で博士号を取得。

統計学・情報科学と農学の融合をテーマに、農研機構で研究に従事後、2010年より東京大学 生物測定学研究室 准教授、2023年より教授。

現在は、ゲノム科学と情報科学の融合による品種改良の効率化、植物と微生物の交互作用の品種改良を介した強化、リモートセンシングを用いた農業・林業の効率化などを主な対象に研究を展開中。

プロジェクトの歩み

入居開始

培養肉技術や昆虫食、照明などGARAGE Program 第68期の7プロジェクトが100BANCHに入居

「食は作業ではない、冒険だ」100BANCH実験報告会

Future Jungleとはなんですか? ──ナナナナ祭 2023ブラッシュアップ合宿

培養肉工房

Science Fusion -科学とクリエイティブの融合-

100年先の未来を描く7プロジェクトが登壇 2023年5月 GARAGE Program実験報告会

「傘をシェアする文化をつくり、使い捨て傘ゼロの社会へ」100BANCH実験報告会

新しくて面白い、の共有とは。「Science Fusion-科学とクリエイティブの融合-」─ナナナナ祭2023アーカイブ

バイオ研究者が細胞を育てるために使う培養液をエナドリに。一緒に飲んで研究の世界に沼ってみない?培養肉工房─ナナナナ祭2023を終えて

100年先の未来を描く8プロジェクトが登壇 2023年8月 GARAGE Program実験報告会

培養肉をもっと身近なカルチャーへ ——「A cultured energy drink」:田所直樹

渋谷のアートイベント「DIG SHIBUYA 2024」にAcademimicが出展——100BANCHコラボによる培養技術アートも

培養液エナドリスタンド

100BANCHの縁と縁起を感じきる──ナナナナ祭 2024ブラッシュアップ合宿@大阪

【Podcast】死について果てしなく語る若者たち

【Podcast】美味しいバイオラーメンの沼

ナナナナ祭で増えるのは細胞だけじゃない?──ナナナナ祭2024を終えて

100BANCH、「生物×アート / 自然×デザイン」をテーマに「DESIGNART TOKYO 2024」に出展

見える人も見えない人も見えにくい人も楽しくバイオ!Blined Project と A cultured energy drink でコラボイベントを開催!

[DESIGNART 2024] オープニングイベント「生物×アート / 自然×デザイン」

[DESIGNART 2024] BIO Night - 生物への愛を語り、沼にハマる夜 -

DESIGNART TOKYO 2024に出展――「生物×アート / 自然×デザイン」をテーマに作品14点を展示

Science × Art → 人魚の肉体の再現——DESIGNART TOKYO2024を終えて

生物への愛から広がる探求「BIO Night - 生物への愛を語り、沼にハマる夜 -」——DESIGNART TOKYO2024アーカイブ

100BANCHのおいしい交流イベント鍋BANCH 2024年12月の様子をお届け——好奇心全開「獅子舞鍋」ジビエ合体した鍋とは?

書を持って、町へ出よう——2025年 今年の抱負!

第2章:[科学×創造] 科学と陰謀論は、となりあわせ

科学と社会が出会うとき「第2章:[科学×創造] 科学と陰謀論は、となりあわせ」──ナナナナ祭2025アーカイブ

EXPO2025 大阪・関西万博で活躍した100BANCHのクリエイターたち——未来をつくる実験区から、夢洲の大舞台へ

「バイオ研究の敷居を下げ、みんなで目指す技術発展」100BANCH実験報告会

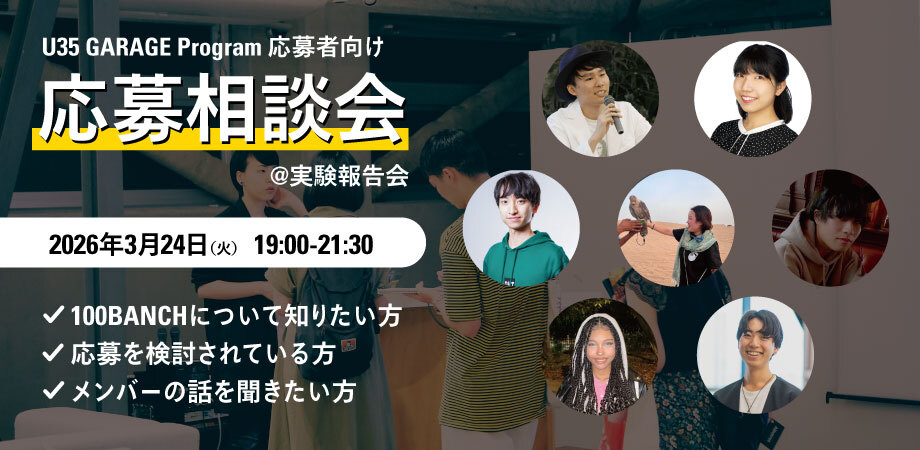

2026年3月|GARAGE Program 応募相談会