廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

POTƐNTIA.

廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

-

POTƐNTIA. リーダー 寺田瑛梨

次世代の海老、モリノエビで昆虫食のおいしさを再定義する

昆虫と昆虫食が混在していませんか?「次世代の海老、モリノエビ(森の海老)」で昆虫食のおいしさを再定義します。私たちが開発をしているモリノエビチップスの原料はコオロギパウダーを使用しますが、実際の味は海老の風味がします。昆虫が苦手な人でも食べられるよう、昆虫食のおいしさを再定義します。モリノエビチップスで、昆虫食のおいしさを再定義できるのか、試食会を実施してアンケート調査を行います。

プロジェクトの発起人である若林は、小学生の頃の異文化交流をきっかけに、国や地域の文化や価値観、気候によっておいしさの基準が変わる経験をした。この経験に面白みを感じ、料理人になりたいと思っていた。また、若林は高校生の頃JICAのイベントに参加し「シェフ×地球」をキーワードに何か自分ができることがないかを探した。そして、食糧問題の解決策として、昆虫食が注目されていることを知り、昆虫食試食会に参加した。しかし、原型をとどめたままの昆虫食を受け入れることはできなかった。このような経験から「昆虫が苦手でも美味しく食べられるようにしたい」との想いが芽生え、活動を開始した。

昆虫食が普及しない原因は、昆虫と昆虫食が混在しており、昆虫食を食べ物として認識することが難しいからだと考える。昆虫が苦手な人からすると「昆虫は食べ物ではない」という固定概念があり、昆虫食やコオロギせんべいと聞いたときに、苦手な昆虫を想像してしまう。それにより食べる時の受容を妨げ、嫌悪感を感じてしまうと考える。昆虫食と聞いて昆虫を想像することで「食べる前の想像の味(おいしさ)」が減退してしまうと考える。

コオロギの味は、エビに近い味がする。

そこで、モリノエビ(森の海老)の概念を通し「食べる前の想像の味」がエビを連想することにより、昆虫食を再定義できるのではないかと考えている。

「次世代の海老、モリノエビ(森の海老)」と言うネーミングを通して、食べる前の想像の味をおいしくし、昆虫が苦手な人でも昆虫食をおいしく食べられるのか実験する。

1. メンタリング|課題に対する、仮説、検証が合っているのかメンタリングしてもらう。

2. 試食会と調査|実際に開発したモリノエビチップスとモリノエビの世界観を体感してもらい、モリノエビに価値があるのかを調査する。

3.絵本制作|モリノエビのコンテンツにコンテンツに共感をして、理解しやすい絵本を制作する。

モリノエビチップスによって、本当に昆虫食のおいしさは再定義されるのか、検証結果を出す。

食べ慣れない次世代の食べ物をクリエイティブの力でおいしく食べられる世界を実現する。

MORINOEBI リーダー若林 快卓

2001年 静岡県生まれ。港町で育つ。大好物は海老。苦手な食べ物は昆虫食。両親が会社を経営していたことから、幼い頃から会社経営についての話を日常会話から耳にする。両親からの教えは、「人と同じことをするな」であり、人に流されるのではなく、自分の意見を持つことが大事だと教わった。小中高で10年間柔道をやっていた。

平松倫太郎

2002年 生まれは京都、育ちは神奈川県。慶應義塾大学、経済学部の2年生。中学、高校時代の部活は、陸上部。性格は穏やかだが、負けず嫌いで、足が宙に浮いているくらいフットワークが軽い。現在は、モリノエビプロジェクトのメンバーとして参画する傍ら、ザンビアでのタイヤビジネスを始めようと事業プランを練っている。

松岡直哉

2003年 生まれは横浜、育ちは大阪。北海道大学、工学部の1年生。高校はテニス部。盛り上げ役。

tenrai株式会社 代表取締役医師桐村 里紗

予防医療から生活習慣病、在宅医療まで幅広く臨床経験を積み、現在は鳥取県に移住し、日野郡江府町において人と地球全体の健康を実現する「プラネタリーヘルス」や女性特有の悩みを解決する「フェムケア」など、ヘルスケアを通した社会課題解決を目指しプロジェクトを共創。東京大学大学院工学系研究科道徳感情数理工学講座・光吉俊二特任准教授による量子ゲート数理「四則和算」の社会実装により、人と社会のOSをアップデートすることを掲げたUZWAを運営し、新しい文明の萌芽を描く。新著『腸と森の「土」を育てる 微生物が健康にする人と環境』(光文社新書)が話題。

プロジェクトの歩み

入居開始

培養肉技術や昆虫食、照明などGARAGE Program 第68期の7プロジェクトが100BANCHに入居

「食は作業ではない、冒険だ」100BANCH実験報告会

Future Jungleとはなんですか? ──ナナナナ祭 2023ブラッシュアップ合宿

海老フライオーギュメンテーション

100年先の未来を描く7プロジェクトが登壇 2023年5月 GARAGE Program実験報告会

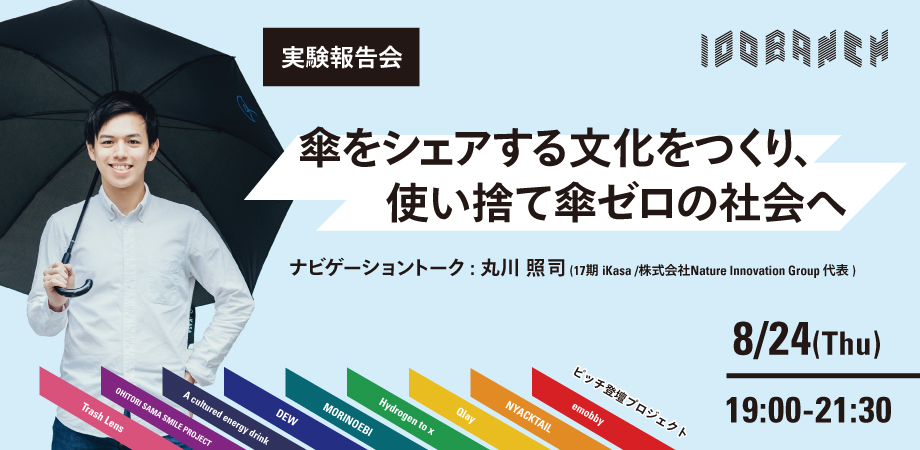

「傘をシェアする文化をつくり、使い捨て傘ゼロの社会へ」100BANCH実験報告会

海老フライのしっぽから仲良しな世界へ。モリノエビはグラデーションのある調和の取れた世界「中庸」が重んじられる世界を実現したい─ナナナナ祭2023を終えて

100年先の未来を描く8プロジェクトが登壇 2023年8月 GARAGE Program実験報告会