廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

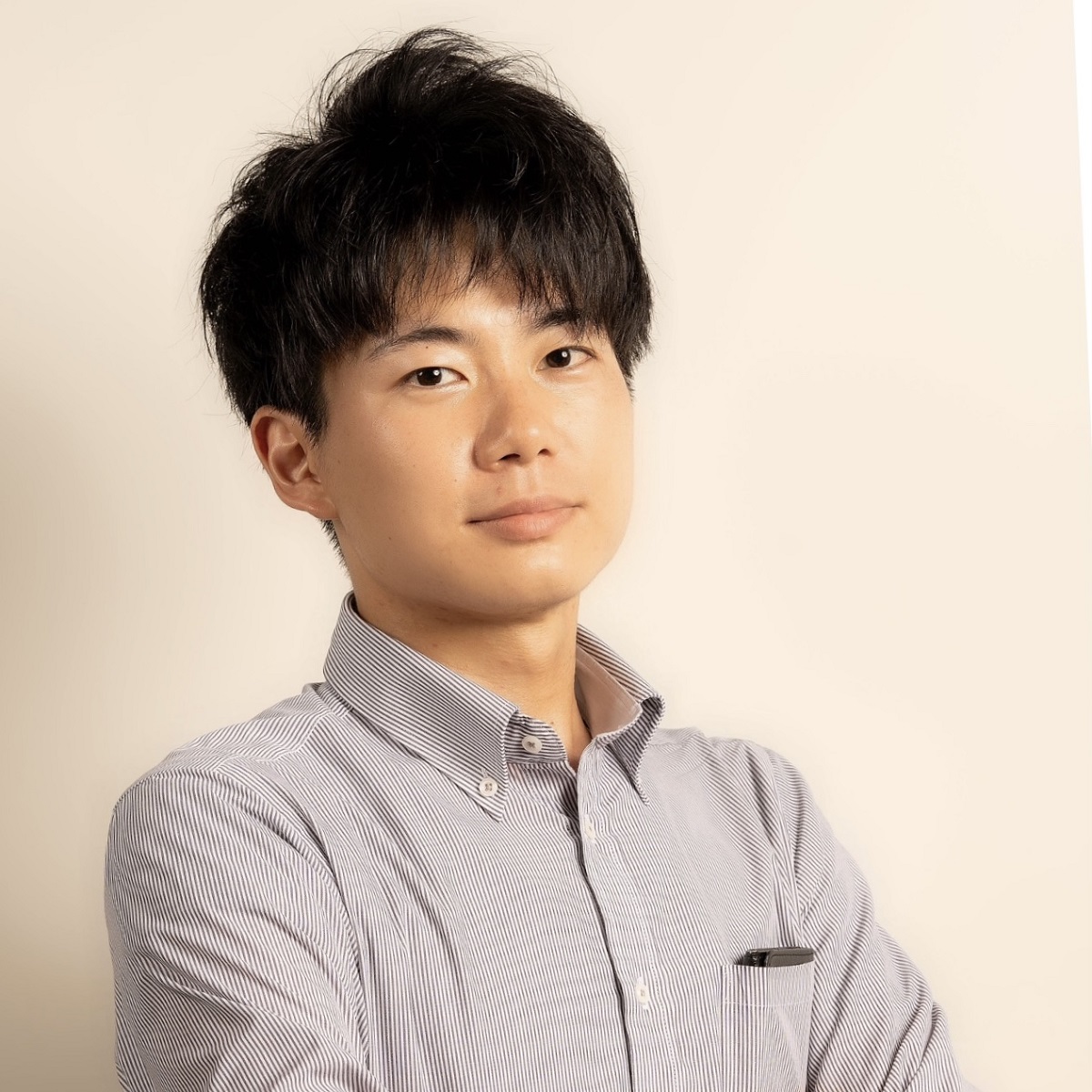

POTƐNTIA.

廃棄率90%!? 未活用のカシューアップルからつくる、ガーナ発の誇りの循環

-

POTƐNTIA. リーダー 寺田瑛梨

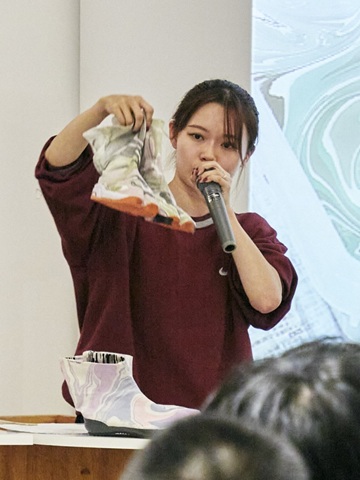

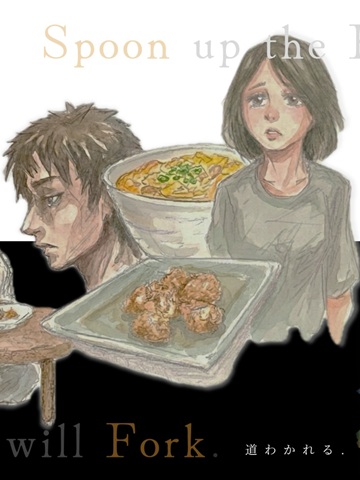

「自炊」に距離を超えた「他者とのつながり」の物語を宿し、新しいモチベーション設計を。

私たちは、自炊の動機づけを目的に、慣れ親しんだ「ノベル」と最新の「クラウド技術」を掛け合わせた新しい体験を提供することを目指すプロジェクトです。

本プロジェクトでは、「自炊が続かない」と悩む層に向けて、ノベルゲーム形式による自炊支援ソリューションを展開します。「レシピが浮かばない」「材料が覚えられない」「義務感や使命感が芽生えにくい」といった自炊の3大課題に対して、物語体験を通じて解決を図り、意識と行動の変化を促します。また、自身の思い出のレシピをユーザー生成コンテンツ(UGC)として、ゲームの中に巡らせることで、自炊料理を「他者への寄与」「自己表現」「社会参加」へと昇華する仕組みを構築します。遊びながら、いつの間にか「自炊」が習慣化され、副次的に家計改善、健康改善、社会問題解決にもつながる世界を目指しています。

「自炊は難しい」と言う意見を特定の層から聞くことが多く、自身も自炊ができる日とできない日があり、その差はどこから生まれるのだろう?と考えていました。

料理アプリの多くは「キッチンに向かった後に使う」ことを前提にしている一方、「キッチンへまず向かわせる」ことを促すアプリはほとんど見当たりません。

そこで、自炊が続かない3つの課題を、新しい視点から解決するために3つの仕掛けを考案しようと思ったことが、このプロジェクトの動機です。

仮説:自炊が続かない3つの課題

①「レシピ」が思い出せない(思い出すには印象が薄い)

②レシピの「食材」が思い出せない

③個人では「義務感」「使命感」がない(誰のためにつくる、がなく、買い弁に流れてしまう)

提案:3つの解決案

①「レシピ」それぞれに、強烈な印象を宿らせ、記憶に残す

②「食材」それぞれに、強烈な印象を宿らせれば、記憶に残るようになる

③「他者の運命に関与する」仕掛けを通じて、使命感や他者貢献性を育む

さらに:ユーザー生成コンテンツによる体験の深化

習慣化の強化と体験の新しさ、他者貢献性を強めるために、UGC(User Generated Contents:ユーザー生成コンテンツ)を用い、レシピエピソードを潤沢にするとともに、人と人とのつながりを提供します。

以下の4つを目標に、プロジェクトを実践して参ります。

①ユーザー体験実証テスト・イベントの実践

(リアル・バーチャル含め500ケース)+インラインアンケート3000件

②「人の心を突き動かす」ためのシナリオ体験・ゲーム体験の設計とブラッシュアップ

③地方食品事業者へのアプローチ

レシピエピソードの充実と体験イベントの拡大のため、地方事業者とのネットワーク構築と交渉を進行

④一般展示の実践

別途、クリエイターへの相談や個展カフェなど出展先候補のコネクション形成を進行

1年目:展示会・SNSからのユーザー獲得

2年目:地方自治体・食品生産者とのコラボ展開

3年目:学校教育・食育プログラムの連携(エンタープライズ展開)

5年以降:文化庁/国立アーカイブとの連携(永続的な“食のアーカイブ”)

①「自炊」の定義を拡張し、時間空間を超えた「他者との物語的接続」による自炊が、社会課題の突破口になっている社会

・低所得層の金融リスク回避

・健康格差の是正

・家事リテラシー・ジェンダー分担の再構築

これらを「日々の食事」から「新しい切り口」でナチュラルに変えていきたいです。

②アートとテクノロジーが融合した表現としての自炊体験

AI到来で実現できるユーザーがつながるための物語生成と人間の記憶の融合は、メディアアートの新しい表現形式とも考えます。従来の「観るアート」や「読むアート」から一歩進み、「作って食べるアート」へ。

ユーザーの手と感情が、自らの、または、誰かどこかの日々のレシピにドラマや意味を与え続けられる世界を目指します。

Jisui リーダー前田洋佑

1社目: 新規事業担当。企画、開発、商材化、顧客対応、事業部引渡しまで一通り経験。/2社目: CX革新・次世代IoT構成・プロトサービスアプリ手法開発。/ 個人: Startup協力、東京・名古屋の事業構想プログラム・ビジコン参加、採択込 入賞複数。技術+発想+具現の価値共創(Tech + Art + Idea)が理念。

プロジェクトの歩み

入居開始

ノベルゲーム形式の自炊支援や伝統工芸の世界展開、犬のおしっこの資源化などGARAGE Program第98期の4プロジェクトが100BANCHに入居

「大切な誰かの細胞を纏い、想いと世界をアップデートする」100BANCH実験報告会

2025年11月|GARAGE Program 応募相談会

100年先の未来を描く8プロジェクトが登壇 2025年11月 GARAGE Program実験報告会

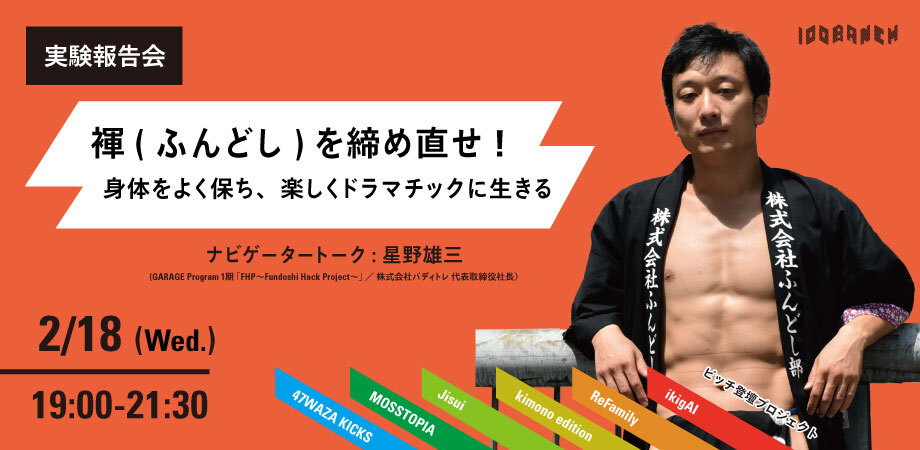

「褌(ふんどし)を締め直せ!身体をよく保ち、楽しくドラマチックに生きる」100BANCH実験報告会

2026年2月|GARAGE Program 応募相談会

展示見て ゲーム作りに参加! “ ジスイ展 “

人との社会的連接の切り口に、生きる上で切り離せないものを (個食の自炊を、新しいジスイにする新年に)——2026年 今年の抱負!