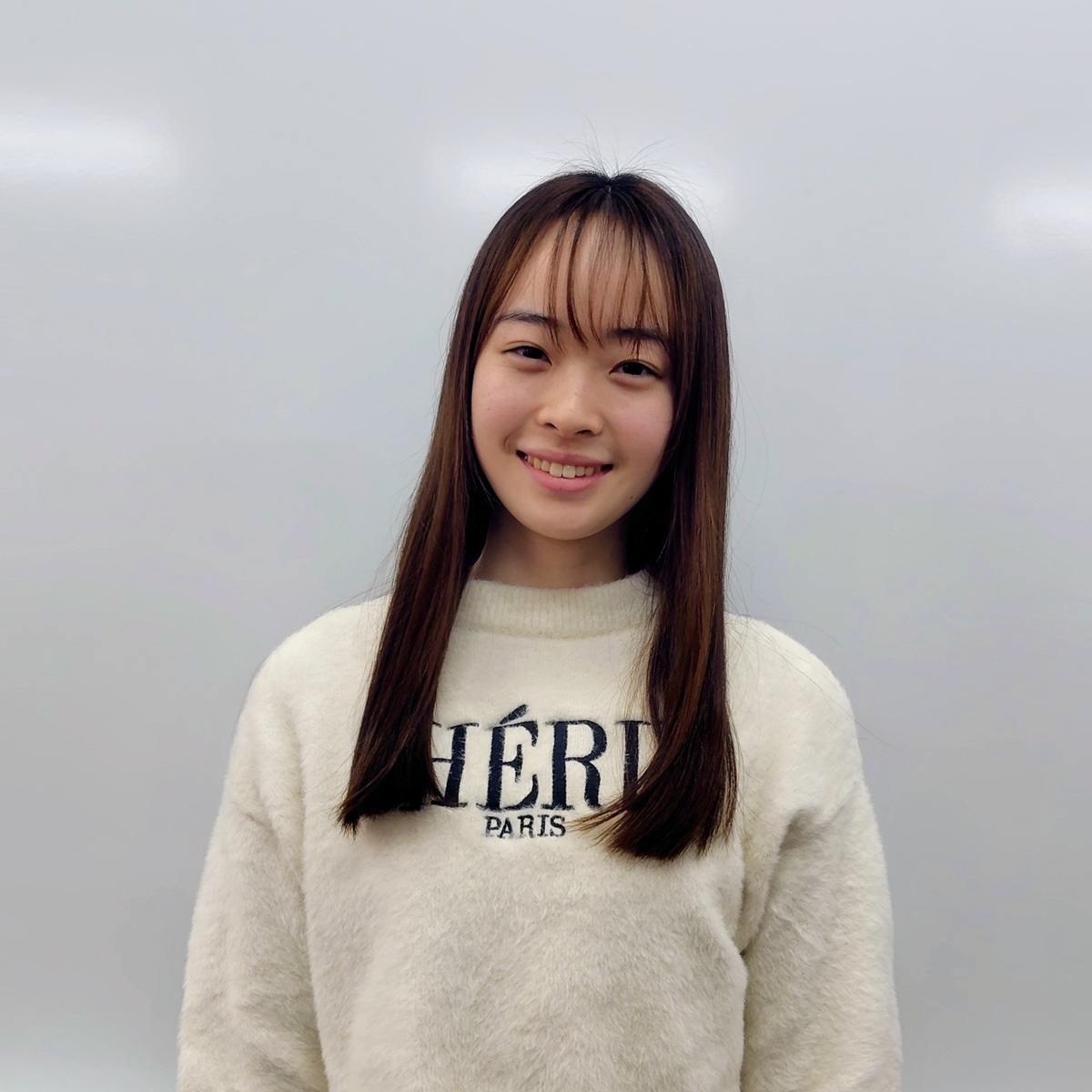

髪を15秒で乾かす!技術が生む小さなHAPPYを、社会にあまねく広げたい。

Dry Fun

髪を15秒で乾かす!技術が生む小さなHAPPYを、社会にあまねく広げたい。

-

Dry Fun リーダー 橋本侑奈

生活に溶け込む「家庭用バイオリアクター」でバイオを身近に

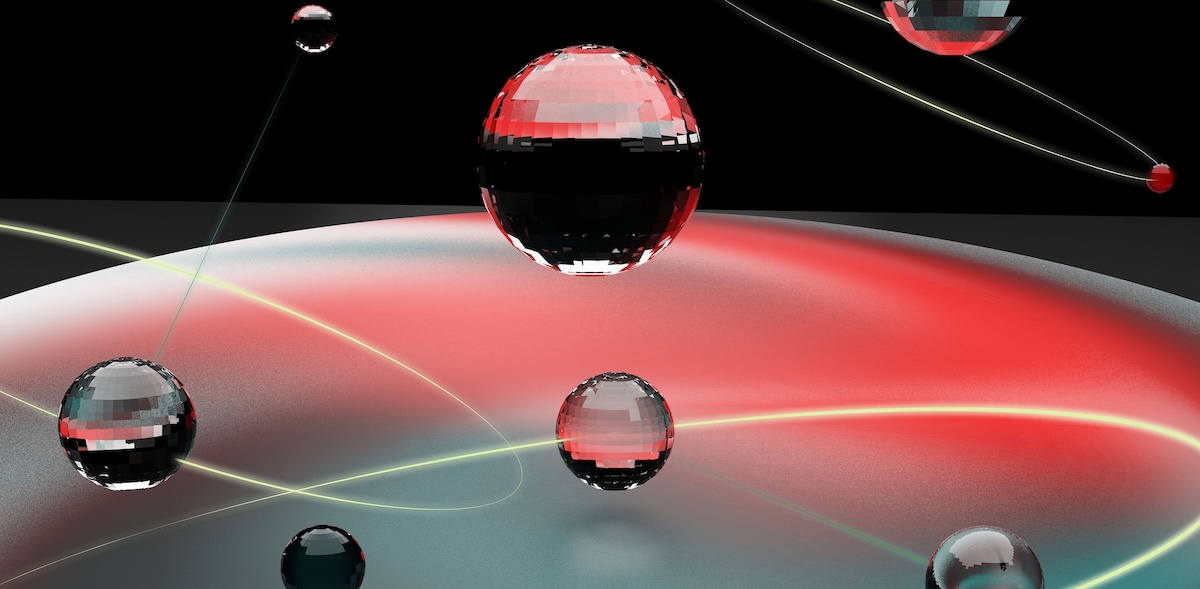

私たちは、バイオテクノロジーを身近な技術にすることを目指すプロジェクトです。

培養肉や微細藻類由来の燃料に代表されるように、持続可能な社会の実現に向け、バイオテクノロジーは目覚ましい発展を遂げています。しかし、多くの人々にとっては、バイオテクノロジーを認知・活用する機会はほとんどありません。研究者や専門家だけでなく、バイオテクノロジーの敷居を下げ、多くの人を巻き込んで持続可能な社会を実現するために、技術と人々をつなぐ、新しいデバイス「家庭用」バイオリアクター(細胞培養装置)を開発します。

持続可能な社会の実現を目指して、バイオ技術が日々発展し続けています。しかし、現時点でこれらの技術を活用できるのは、専門技術や高価な実験機器を有するごく一部の組織に限られ、市民が活用できる機会はほとんどありません。私たちは、微生物を活用したものづくりの研究に従事する中で、研究側と、バイオを知る・活用する機会がない市民との間に「大きな溝」を感じました。バイオは、持続可能な循環型社会へとに導く可能性を秘めている領域ですが、その実現には、研究者や技術者の力だけでは不十分で、より多くの人々の参画が必要です。「バイオをもっと身近に」というコンセプトのもと、人々がもっと手軽にバイオの世界に触れ、その成果を活用できる機会をつくりたいという思いから、このプロジェクトをスタートしました。

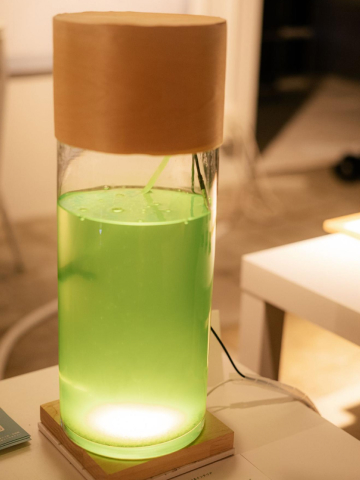

テクノロジーの普及には、技術と人々をつなぐデバイスが必要だと考えます。例えば、ChatGPT などの AI が広く普及したのは、それ以前から PC・スマホのような「デバイス」が⾝近にあり、誰もが技術にアクセスできる環境があったことが大きな要因です。一方、バイオはそうではありません。産業利用されるバイオリアクター(細胞培養装置)は複雑で高価、無骨な見た目をしており、個人が利用できるものではありません。そこで私たちは、誰でも手軽に扱うことができ、インテリア性を備えた新しい「家庭用」バイオリアクターを発案しました。そして、近年、代替タンパク質の⼀つとして注⽬される微細藻類に着目し、バイオの「民主化」の第一歩として、家庭用バイオリアクターで微細藻類を「育て・楽しむ・利用する」ことを可能にし、バイオテクノロジーと人々がつながるきっかけをつくりたいと考えます。

実際に家庭で使えるプロダクトの開発を目指します。また、多くのユーザーに体験してもらい、インタビュー・フィードバックを今後の開発へとつなげます。

① プロトタイプの試作、培養試験の実施

②ユーザーの声を聞いた上でのプロトタイプの改良、インターフェースのデザイン性向上

③量産化や委託先の検討

クラウドファンディングなどを活用した、製品のローンチ

家庭を起点としたバイオによる持続可能な社会への貢献。 バイオの「細胞を育み、それを利用する」という営みは、古くから行われてきた発酵食品や酒づくりのように、工場のような大規模な装置や大きなエネルギーがなくとも実現可能です。こうしたバイオの利点が最大限生かし、家庭で藻類や微生物に食やエネルギーをつくってもらい、利用する未来を実現したいです。

AgriBioPods リーダー丸山 崇史

1999年 群馬県生まれ、東京大学大学院に在学。子供の頃からものづくりに興味も持っていた。大学院でのアントレプレナー教育から刺激を受け、専攻する生命工学と掛け合わせてAgriBioPodsの立ち上げを行う。生活の中で、人々がバイオテクノロジーに接する機会の創出を目指している。

平松 太地

2000年 神奈川県横須賀市に生まれ、海や山、自然に囲まれて育つ。自然環境を維持しつつ、便利な社会をつくりたいという思いから、生命が長い歴史で築き上げた“力”を活用し、ものづくりに役立てることを目指している。微生物の、多様な物質を生み出す力やつくり変える力に注目し、大学(院)ではその仕組みの解明に取り組む。

阪田 峻基

1999年 東京生まれ。子供の頃から自然の中で遊ぶのが好きだったが、いつからかバイオテクノロジーに興味を持つようになり、大学では生命工学を専攻。大学院の同期に誘われ、今回のプロジェクトに参画。最近は、知的財産について勉強中。

AgriBioPods西本圭佑

2007年 千葉県生まれ。幼い頃からものづくりが好きで、中学からは生命システムに興味を持つ。過去の活動から、バイオテクノロジーに関する社会の理解が進んでいないことを実感し、バイオをより身近に感じられる社会を目指してこちらのプロジェクトに参加。

AgriBiopods牧田陽奈子

2002年生まれ。人間と生き物のあたらしい関係性をデザインすることに興味をもつ。大学ではデジタルファブリケーションを主軸にものづくりを続け、以前は100BANCHにてLEAFPRINT PROJECTとして活動。現在は留学先のシンガポールで工業デザインを専攻しながらデザイナーとして修行中。

プロジェクトの歩み

入居開始

家庭用バイオリアクター、《蛸みこし》などGARAGE Program第76期の2プロジェクトが100BANCHに入居

「Z世代の視点で、落語文化を未来へつなぐ」100BANCH実験報告会

頑張らねば。惚苦兆、営々——2024年 今年の抱負!

100年先の未来を描く6プロジェクトが登壇 2024年1月 GARAGE Program実験報告会

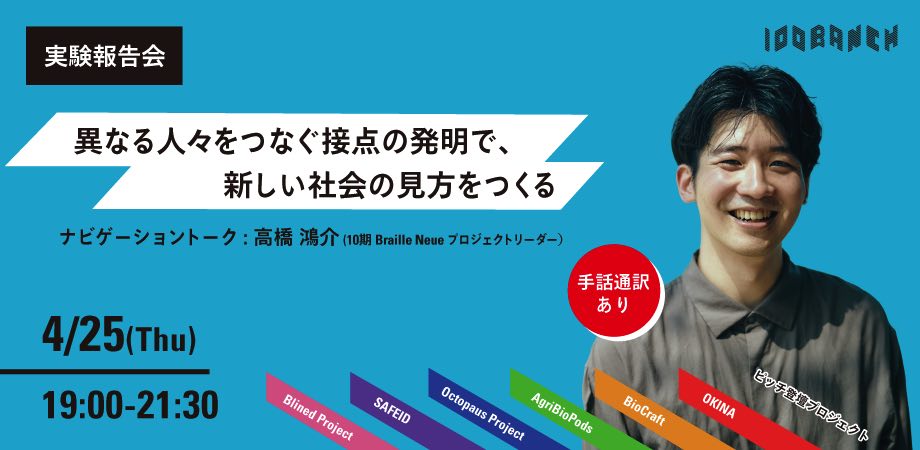

「異なる人々をつなぐ接点の発明で、新しい社会の見方をつくる」100BANCH実験報告会【手話通訳付き】

100年先の未来を描く5プロジェクトが登壇 2024年4月 GARAGE Program実験報告会

AgriBioPods

細胞を育てて食べるインテリアを体験し、未来に向けて食体験をアップデート──ナナナナ祭2024を終えて

100BANCH、「生物×アート / 自然×デザイン」をテーマに「DESIGNART TOKYO 2024」に出展

[DESIGNART 2024] オープニングイベント「生物×アート / 自然×デザイン」

DESIGNART TOKYO 2024に出展――「生物×アート / 自然×デザイン」をテーマに作品14点を展示

インテリアとしてのHome Bioreactorでバイオテクノロジーを日常へ——DESIGNART TOKYO2024を終えて