髪を15秒で乾かす!技術が生む小さなHAPPYを、社会にあまねく広げたい。

Dry Fun

髪を15秒で乾かす!技術が生む小さなHAPPYを、社会にあまねく広げたい。

-

Dry Fun リーダー 橋本侑奈

障害のある当事者(Need-Knower)の「1の困りごと」から、誰もが快適に過ごせる社会を共創

私たちは、支援機器を共創し、誰もが快適に過ごせる世界の実現を目指すプロジェクトです。

TOM JAPANは、障害のある当事者(Need-Knower)と、エンジニア、作業療法士(OT)、理学療法士(PT)、デザイナーなど、多分野の学生・専門家がチームを組み、それぞれの困りごとに応じた支援機器を共につくるプロジェクトです。Makeathonやワークショップでは、3Dプリンターなどのツールを活用し、短期間でプロトタイプを開発。テクノロジーと当事者の声を掛け合わせることで「今ここに必要な」支援機器を社会に届けます。

作業療法士として臨床現場で働く中で、既製品では解決できない「小さな困りごと」が日常にあふれていることを痛感した。たとえば、片手で開けられないジッパーバッグや、車椅子での買い物中のかごの置き場がないといった問題。こうした困りごとを目の前にして「その人のためだけの道具」があれば暮らしが大きく変わるのに、という思いを抱いていた。

そんな時に出会ったのがTOM(Tikkun Olam Makers)の思想です。「誰かの1の課題を、1のままにしない」。そして、その解決策をオープンソースとして世界中と共有する。その理念に共鳴し、多分野の学生や専門家が障害当事者と共に課題解決に挑む場として日本でもTOM JAPANを立ち上げた。

障害当事者の生活課題には、マスプロダクトでは拾いきれない、ニッチで個別性の高いものが多く存在する。にもかかわらず、その個別性を理由に対応が放置されている現状がある。

私たちは次の三点がそろえば、こうした課題の社会実装は可能であると考える。

①困りごとを可視化・共有できる場の存在

②当事者と異分野人材が協働できる共創プロセスの整備

③デジタルファブリケーション技術、データベース・AI技術の活用

さらに、当事者自身が主体的に開発に関わる「参画型デザイン」こそが、真のイノベーションを生み出す原動力になると信じている。

①オープンプラットフォーム試作

TOM JAPANで過去に開発された支援機器や困りごとの事例をデジタルアーカイブとして公開し、誰でも参照・参加できる「共創の土台」を構築。支援機器開発におけるナレッジの共有を促進する。

②当事者ニーズの可視化ワークショップ

障害のある当事者と学生・クリエイターが出会い、「小さな困りごと」を収集・対話する公開型ワークショップおよび展示イベントを100BANCH内で開催(10件以上のニーズ収集を目指す)。

③Makeathon形式の実践

会場を活用し、当事者・技術者・デザイナーによる3日間の共創ワークショップを実施。課題の発見から試作、発表までのプロセスを記録・体系化し、共創の実践知として蓄積する。

④デジタルファブリケーションの標準化

3Dプリンタなどを活用した支援機器開発のプロセスを整理し、「プロトタイプ設計→出力→評価→改良」の一連のステップを誰でも再現可能なモデルとして構築・発信する。

①支援機器共創プラットフォームのプロトタイプ完成

過去の開発事例および「小さな困りごと」のデータを収集したデジタルアーカイブを構築し、一般公開を開始。

②10件以上の「小さな困りごと」ニーズ収集と可視化

当事者とのインタビュー・展示・ワークショップを通じて、具体的かつ多様なニーズを収集・記録。

③Makeathon実施と1事例の開発記録モデル化

3Dプリンタを用いた支援機器のプロトタイプ開発を1件以上実施し、その開発工程と成果物をドキュメントおよび動画により記録・発信。

④共創の再現性モデル提示

「誰と、どう作るか」に関する共創プロセスを構造化し、再現可能なナレッジとして提案できる状態にする。あわせて、資金調達と協力者の獲得を目的としたクラウドファンディングを実施する。

障害があるから生活に制限が生まれるのではなく、その人の生活に合った道具を当たり前に選べる社会。誰かの「1」の困りごとも、社会全体で解決に取り組む仕組みがある。TOM JAPANを起点に、「異分野と当事者による共創」が全国各地で自走し、100年先の未来でも、誰もが「ちがっていい」と思える共生社会のスタンダードをつくる。

TOM JAPAN リーダー北島未菜

福岡県福岡市出身。作業療法士。京都大学修士卒。当事者のニーズ起点でプロダクト開発を共創する場をつくりたいと思い、TOM JAPANを創設。多分野・当事者と支援機器を共創し、共生社会の実現を目指す。好きな言葉は「みんなちがってみんないい」。

TOM JAPAN 東京支部メンバー大森花

千葉県千葉市出身。立教大学理学部物理学科在籍中。

聴覚障害や情報格差の問題に関心を持つ。高校・大学ではろう者とともに活動したり手話を学んだりする中で、「誰もが情報にアクセスできる社会」を実現したいという思いを強くする。現在は、手話とAIを掛け合わせたリアルタイム翻訳アプリの開発や、ろうLGBTQ+が安心して語り合える交流イベントの企画運営などに取り組む。テクノロジーと当事者視点を融合し、誰ひとり取り残さない情報保障のかたちを模索している。

TOM JAPAN 東京支部リーダー桐谷菜々

福岡市出身。東京大学大学院にて鉄道車両の強度解析を研究中。

2023年関西でのTOM JAPANの設立に参画し、2025年東京支部を立ち上げる。この活動で福祉分野に初めて携わり、支援機器のアイデアソン企画やチーム運営を通じ、多様な学生・当事者と共に実践を重ねている。

TOM JAPAN 広報担当/東京支部メンバー藤井莉子

テンプル大学経済学部在籍中、広島県福山市出身。12歳の時母親が交通事故に遭い車椅子生活になったことをきっかけにヤングケアラーへ。母の介護を通して福祉への興味を持ち、TOM JAPANへの参加を決意。趣味は飲み歩き。

TOM JAPAN 東京支部メンバー鈴木我信

神奈川県出身。慶應大学環境情報学部在籍中。生まれつきの弱視でありながら、その視点から社会課題を発見し、テクノロジーを駆使して解決を目指す実践者。アプリ開発、海外への取材、SNS発信、大学での研究とマルチに活躍中。好きな言葉は、「臥薪嘗胆」。

TOM JAPANリサーチャー茂呂征弥

千葉県君津市出身。重度知的障害の兄を持ち、それがきっかけに、現在東京科学大学にて知的障害児およびその親への支援に関する研究に着手している。工学×参加型デザインでユーザーに寄り添ったプロダクト・サービスデザインを目指す。

TOM JAPAN 東京支部メンバー吉岡紘平

神奈川県横須賀市出身。科学技術が発展していくなかで、技術開発と社会実装の中に潜む課題によって健常者の枠組みが小さくなっているように感じている。学部時代のものづくりの経験を活かして、TOM JAPANに参画し、科学技術の恩恵を平等に皆が受けれる社会の構築を手助けする。現在は東京科学大学で脳について研究しており、神経科学の面からテクノロジーとの接点を増やすための研究をしている。

TOM JAPAN 東京支部メンバー行田優空

長野県軽井沢町出身。大学にて教育学を中心に特に、公民館を中心にしてた地域学習の仕組みについて研究を深めている。誰でも自分の可能性を広げられる社会の実現を考えており、福祉分野に興味を持つようになりTOM JAPANに参画することを決める。

プロジェクトの歩み

入居開始

モノに記憶を宿すプロダクトや支援機器の共創プロジェクトなどGARAGE Program第96期の3プロジェクトが100BANCHに入居

「科学・芸術・精神性を起点に、人と地球の生命の全体性を取り戻す」100BANCH実験報告会

2025年9月|GARAGE Program 応募相談会

100年先の未来を描く6プロジェクトが登壇 2025年9月 GARAGE Program実験報告会

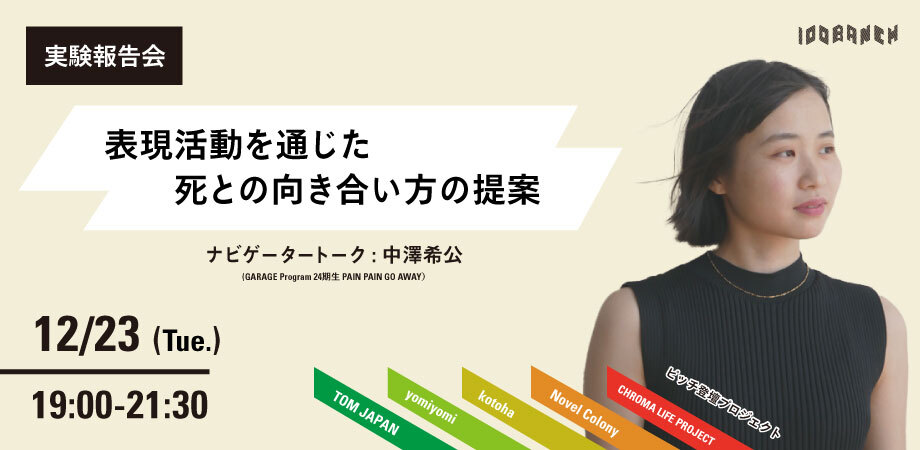

「表現活動を通じた死との向き合い方の提案」100BANCH実験報告会

2025年12月|GARAGE Program 応募相談会

100年先の未来を描く5プロジェクトが登壇 2025年12月 GARAGE Program実験報告会

育てる一年へ。——2026年 今年の抱負!

コンタクト