「さかさまの発想で、不動産の本質的な価値を問う」100BANCH実験報告会

100BANCHで毎月開催している、若者たちが試行錯誤を重ねながら取り組んできた“未来に向けた実験”を広くシェアするイベント「実験報告会」。

これからの100年をつくるU35の若手リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE Program」を終えたプロジェクトによる100BANCHでの活動報告や、100BANCHでの挑戦を経て、プロジェクトを拡大・成長させた先輩プロジェクトによるナビゲータートークを実施しています。

2025年8月26日に開催した実験報告会では、借主の物語を可視化し、その想いに共感した貸主が物件を提供する、従来の不動産の仕組みをひっくり返した空き家活用のためのマッチングサービスを運営するGARAGE Program51期生「SAKASAMAFUDOSAN」の藤田恭兵(株式会社On-Co 共同創業者)をナビゲーターとし、GARAGE Programを終了した7プロジェクトが活動を報告しました。

本レポートではその発表内容をお伝えします。

国産ごまに食用だけでない価値を創造し、全国の国産ごま農家さんの背中を押したい!

登壇者:升元ルナ

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/sojine

「SOJINE」は、自給率の課題に直面している国産ごまについて「スキンケア」という切り口で新しい価値を人々へ届けていくプロジェクトです。

升元:私はごまを活用したスクラブの開発を3ヶ月間進めてきました。今、国産ごまの自給率は約0.1パーセント以下となっています。ごまは日本食に欠かせない食材だと思っていたので、この数字を聞いたときはショックを受けました。そこで私は「国産ごまの需要を確立すればいいのではないか」と考えてこのテーマにたどり着きました。

スクラブの開発にあたり、私はごまの知識もスキンケアの知識もない状態でスタートしたので、最初の試作品は溶岩のようなものが出来上がってしまいました。なので、まずは必要な知識を蓄えていくところからはじめなければと思い、文献調査などを行い、何回も試作品をつくりました。100BANCHにも試作品を置かせていただき、たくさんの方にアンケートに答えてもらいました。香りやベタつきについての意見が多かったので、そこから改善を進めていきました。改善していく過程でいろんな方とお話させていただき、かどや製油さんともミーティングをさせていただく機会がありました。かどやさんは香川県に国産ごまの農地を持っていて、太白ごま油を使ったスキンケア製品にも取り組んでいます。そこで色々とお話を伺えたことが、私にとっての大きなステップアップとなり、改善策として、ポリソルベート80(乳化剤)、胡麻カスの利用を採用することにしました。胡麻カスは市販では手に入りづらいのですが、新宿の小野田製油所さんにご協力いただき提供してもらうことができました。副産物である胡麻カスの利用は、サステナブル商品としての価値も生まれるし、私の本来の目的である、ごまの食としての価値を尊重するという点も叶えられる可能性があると考えています。これらを使って改善した試作品をつくり、金胡麻スクラブと黒胡麻スクラブの2種類で展開しています。

「今後は、黒、金、白ごまのそれぞれの活用方法を見直し、アンケート結果をもとに改良を重ねていきたいと思います。また、多くのごま農家さんにお話を聞いていきたいなと思っています。」と升元は話しました。

挑戦と支援とをつなぎ、メタ・ユートピアへ向けて資本主義をアップデートする。

登壇者:遠山葉琉

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/kafka

「Kafka」は、個人のトークン市場を通じた資金調達の社会実装を目指すプロジェクトです。

遠山:私たちが100BANCHに入居したのは6月だったのですが、直前の5月にピボットをしました。そこで、「我々がどういった形でプロジェクトに取り組んでいくべきなのか」「ソリューションは本当に合っているのか」など色々と議論をしてきました。

プルートス神話という話の中で、富の神プルートスという神がいます。プルートスは、富を恣意的に偏在させることを考えていて、それを認めないゼウスはプルートスの目を封じてしまいました。それによって、プルートスが求めていた富の偏在は起こらず、ゼウスが望む富の無差別的な分配が社会の中で実現されました。しかし、プルートスはとある原因で目覚めてしまい、富の無差別的な分配から富を恣意的に偏在させる。そういった社会に移っていってしまいました。我々は19世紀の封建主義から資本主義への移り行きをこのプルートスの目覚めになぞらえて捉えています。資本主義は多大なる恩恵を与えてくれた一方で、プルートスは一定の暴力性を持っています。その暴力性が商品化というものです。商品化をしなければ経済的な恩恵が得られないという市場原理です。例えば、環境活動家の方であれば、何かしらの提言で、CO2の削減ができて地球がすごく良い状態になったとしても、それだけでは恩恵は得られず、本の出版やイベントでお金をもらわなければ恩恵を得られないという課題が資本主義にはあります。それがプルートスの暴力性です。我々は再びプルートスを盲目にすることを目標としています。具体的にはどうするか。商品にお金や価値が集まっている状態、これが商品的な資本主義です。現状、商品化を介さなければ、価値がお金につながらないという課題があります。そこで、まず、商品化というプロセスを廃絶し、実際に価値自体にお金が集まるような、そんな経済システムをつくろうとしています。仮想通貨を用いて、価値それ自体にお金が集まるような経済システムを、スマートフォンやパソコンから利用可能なWebアプリケーションをつくることで実現しようとしています。

「我々がつくろうとしているのは、単なる封建主義への回帰ではなく、一神教共的な資本主義から、多様な価値判断のもと環境活動家や芸術家、研究者の方々が活動しやすくなるような経済システムへの大転換です。興味がある方がいらしたら、ぜひお話しましょう。」と遠山は話しました。

循環型スニーカーブランドを通じて、獣害問題や染織産業の抱える課題の解決に挑む

登壇者:下吹越直紀

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/respect

「Re:Spect」は、獣害と伝統染織業が抱える課題の解決を目指すプロジェクトです。

下吹越:Re:Spectは、未利用のジビエレザーと藍染などの伝統染織をかけあわせてプロダクトをつくっています。100BANCHに入ったときは、スニーカーをつくろうとしていたのですが、いまはちょっとピボットしてサンダルをつくる方向に進んでいます。

プロジェクトの背景は2つあります。1つ目は全国で深刻化する獣害の問題です。令和3年度のデータでは年間で約164億円の農作物の被害が出ています。特に鹿の被害が多く、年間で72万頭もの鹿が駆除されている現状もあります。政府も多額の補助金を投下して捕獲をしているのですが、残念ながら捕獲した後の鹿の活用はほとんどできていません。1割は食用とされますが、残りの9割は破棄されてしまっています。2つ目は、職人の高齢化や後継者問題、市場変化への対応ができずに衰退が進んでいる伝統藍染です。衰退は進んでいるのですが、藍染についてはサステナブル志向の高まりで、海外の富裕層やエシカル志向の消費者からは注目が集まっています。この2つの背景に共通するのは市場に出口がないという課題です。ということで、最初はスニーカーをつくって出口の1つとしようとしたのですが、ジビエレザーを活かしきれない設計上の問題があったり、靴というのはどうしてもサイズ展開が必要でSKUが過多になってしまうという懸念がありました。そこで、サンダルにすることでSKUを抑制し、素足で履くからこそ伝わる皮の質感や気持ちよさを前面に出したいというところでサンダルにピボットしました。

この3ヶ月ではサンダルの設計やロゴのデザインを行ってきました。クラウドファンディングのKickstarterで進めていく予定です。また、サンダル以外の可能性も探るべく、伝統系のビジコンに準グランプリをいただいたり、ジビエのだるまをつくってみたり、新しい下駄の形を模索したりしていました。その結果、サンダルは初期のローンチに最適なことが分かってきたり、ジビエのだるまの可能性も見えてきました。

「今後の動きですが、まずはサンダルの最終サンプルを完成させ、クラウドファンディングを進めていきたいと思っています。」と下吹越は話しました。

サッカー観戦時の興奮をコンマ単位で解き明かし、心を揺さぶる体験をつくり出す

登壇者:関口颯人

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/coma

「CoMa」は、サッカー観戦を通じて興奮の構造を可視化することを目指すプロジェクトです。

関口:幼い頃からサッカーが大好きで、幼稚園の頃から高校2年生までの約12年間サッカーを現役プレイヤーとして続けてきました。高校に入ってからはサッカーを観戦者側として本格的に見るようになって、多い日は1日に3~4試合をフルで観たりするサッカーオタクとしての生活を送っていました。そうした生活の中でふと疑問に思ったことがあります。それは、サッカー観戦における実況・解説の存在は、視聴者に与える影響がとても大きく、興奮する際に生じる要素の大きな役割を担っているのではないかということです。同時に、視聴体験そのものに対しても関心が深まっていって、「ただサッカーを目で見るだけでなく、音を聞くことで心が大きく揺さぶられる体験の仕組みを解き明かして多くの人に届けていきたい」「サッカーをもっといろんな人に楽しんでもらいたい」という思いがあって、プロジェクトを立ち上げました。多くの人が想像するサッカー観戦といえば、映像のイメージがとても強いと思います。しかし、実際には耳から入ってくる声という情報があります。その声こそが興奮誘発においてはとても大きな要素となっております。サッカーの試合の実況解説を音声アプリを使って音の波形にして、3分割して分析してみると、それぞれのパートでそれぞれの特徴があるのがわかってきます。また、実況者の桑原学さんや解説者の平野孝さんに直接お話をうかがい、様々な質疑応答を行うことができました。僕の知識や考えでは想像つかないような答えが返ってきてとても勉強になった時間でした。

研究の結果、サッカーのすべてのゴールに共通している3つのことがわかりました。1つ目はゴール直前の数秒間では言葉の数が増え、早口になる。2つ目はゴールが生まれそうになる直前にコンマ秒の間が生まれる。最後は、ゴール時の言葉は語尾が数秒間伸びるという3つです。このプロジェクトの研究結果から考えられる活用方法としては、声の演出設計やイベント体験の可能性の拡張、声の力を利用したサポートや場の提供などが考えられると感じています。教育、不登校支援に関しては、先日、近くのフリースクールの代表者とお話をして様々な知見をもらうこともできました。

「僕のゴールは研究を通してサッカーをもっと深く楽しめる視点を世界に広げることです。耳で聞くサッカーの面白さを可視化し、誰もがより豊かにサッカーを味わえる、そんな未来をつくっていきたいです。」と関口は話しました。

松葉を資源に変え、地域・自然・人の未来をより良いかたちでつなぎたい

登壇者:伊藤翔馬

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/matunomirai

「Matunomirai」は、捨てる松を資源として再活用し、地域・環境・福祉をつなぐ循環型ものづくりを目指すプロジェクトです。

伊藤:私たちのビジョンは、「松のパワーで持続可能な社会へ未来を変える」というものです。松林は防波堤の代わりとして海の潮風から家を守る防波堤であったり、文化遺産として選ばれたりしていて、残していかなきゃいけない存在なのですが、実はいろんな問題を抱えています。

松葉が貯まるとシロアリなどいろんな虫が湧いてしまうので、常に除去し続けないといけないのですが、管理している方の高齢化が進んで誰もやる人がいなくなって、どんどん腐っていってしまう状態です。また、松葉を燃やすのもCO2の排出にもつながっています。自分が管理してるところの松林は大体13ヘクタールあるのですが、例えば、半分の6ヘクタールの松林では一週間で2.1トンの松葉が落ちます。この膨大な量の松葉、すべて処分しないと腐ってしまいます。そこで、私はこれを処分するのではなく販売しようと考え、100BANCHでは松のお香をつくりました。松の木は千年生きると言われるような長寿の象徴です。香りがすごく良いというよりは、「自分の家族や友だちなどに長生きしてほしい」という意味を込められる、松のお香をつくって販売しています。消費者向けに販売していますし、to B でも不動産会社にまとめて販売したり、商店街のイベントで数百個を販売したりしてきました。

他にも「Matureborn」という芳香剤をインバウンド向けでホテルに置いてもらっていたり、倒しておくと松の香りが広がって消臭できる「まつまるこぼしーぬ」という置くタイプの消臭剤など、色々な商品をつくっています。

「今回、100BANCHになかなか来られなかったのですが、今後はもっと100BANCHにきてプロジェクトに関わり、延長して活動したいと思っています。」と伊藤は話しました。

二度と自分も騙されない! AIで世界から詐欺をなくす。

登壇者:西谷颯哲

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/tol-nexus

「ToI Nexus」は、世界から詐欺をなくすことを目指すプロジェクトです。

西谷:僕は高専の4年生なのですが、2年生の時にアメリカに行く機会があって、その時のビザ申請の手続きを偽のサイトでやってしまうという詐欺に引っかかってしまいました。金額は1万円ぐらいだったのですが、日々AIなどを勉強しているのに典型的な詐欺に引っかかってしまったのがすごく悔しくて、そこからはじめたプロジェクトです。

最初のステップとして、高齢者の方に向け、固定電話にとりつける詐欺対策のプロダクトの開発をしています。それが「サギ止め太郎」というデバイスです。通話内容をAIがリアルタイムで解析し、詐欺の可能性が高まるにつれランプが点灯していき、最終的に詐欺電話であると判断すると音声で警告してくれるデバイスになってます。LINE登録をしていれば家族にも警告メッセージが届きます。100BANCHでは色々やってきましたが、最初は近くの団地を1軒1軒回ってデバイスをひたすら配っていました。その後、法人登記を終えたり、6月には「未踏」に採択していただいて製造資金をいただいたり、ナナナナ祭にも出展させていただきました。1台のデバイスをつくるのは費用もかかりましたが、8月にやっとコストダウンしたものを完成させました。昨日、それを持って目黒区長さんに連携のお願いに行ってきました。我々は詐欺対策については、3つの領域が必要だと思っています。1つ目は、AIの技術的なアプローチです。2つ目が家族のつながり、3つ目が地域での情報共有です。現在の「サギ止め太郎」では、AIの技術・家族とのつながりという点はクリアできていると思うのですが、3つ目の地域での情報共有という点がまだ足りないと思っています。これがなぜ重要かというと、普段から地域のコミュニティに参加をしていたりすると「最近、こういう怪しい電話があって⋯」という井戸端会議的な会話があり、実はこれがすごく詐欺対策になっているからです。デバイスの単なる配布だけでは、地域での情報共有という点にアプローチできていません。そのため、自治体さんと連携し、デバイスの配布に先立ちワークショップを開催して、住民の方同士での詐欺手口の学習など、情報共有の場を提供しようと考えています。ナナナナ祭でも、参加者の方に詐欺師側になっていただいて、我々がつくったAIおばあちゃんを騙していただく、というワークショップをやりました。こういったワークショップからスタートさせていって、段階的にデバイスを配布していこうと考えています。

「AI × 家族 × 地域という三位一体の詐欺対策が、安心、安全なまちづくりにつながるというビジョンのもと、これから自治体との連携を進めて、デバイスの配布を進めていきたいです。」と西谷は話しました。

その違和感、放っておくにはもったいない!

考えることを、もっと自由に、もっと楽しく。

登壇者:岸ふみ

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/toimochi

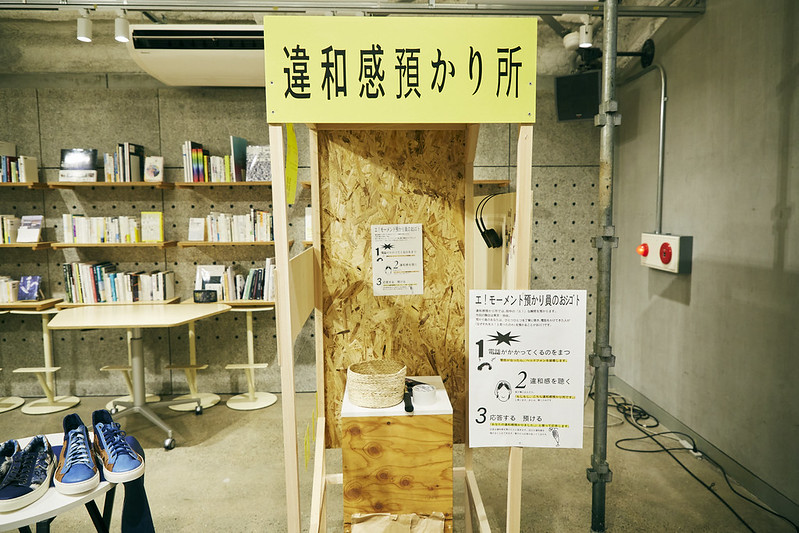

「TOIMOCHI」は、日常の些細な違和感を問いに変え、考えることの面白さを再発見するプロジェクトです。

岸:「問う」ことが最近流行ってるかもしれませんが、実態を見てみると、なんとなく「問う」ことが道具になっているような印象を受けます。「問い」が道具になりつつある現代において、私たちはあえて、問いたがる身体の感覚そのものに焦点を当てたいと思っています。「問う」とは、社会を変えるとかそういうことの前に、まず自分の心を満たすものであると再定義し、問いたがる感覚を楽しめる空間や仕掛けを日々つくっています。

私たちは「目の前の世界にどう応答すれば、〈考える〉ってもっと楽しくなるんだろう。」という問いに向かって「きく」と「つくる」っていう二軸で活動を進めています。「きく」というのは、おしゃべり会です。いろんな方を呼んできて、日常の些細な違和感を聞きながら、それを深める過程で、ふと問いが立ち上がってくるようなおしゃべり会をしたりとか、それを応用したワークショップを開いています。しかし、それを続けていると「違和感、あるはずなんですけど、思いつかないです」という意見を毎回聞きます。違和感というのは、怒りや嫌悪感ほど強い感情ではないからこそ、すぐに消えてしまいがちです。そこで、違和感を忘れてしまっても後から面白がれるように「違和感を預かる」ことをはじめました。自転車の荷台に「違和感預かり所」と書いた箱をつけて「違和感預かってます」と言いながら渋谷を練り歩きます。やってみて感じたのは、「違和感という言葉自体が、私たちが求めてる日常の些細なものを手繰り寄せる言葉として適切ではないんじゃないか」ということです。違和感って、言葉として整理される以前の、なんかうまく言えないけれども引っかかるという感覚だと思いました。なので、それをもうちょっと身体感覚に近づけた表現として「エ!モーメント」と名付けました。

先月行われたナナナナ祭では、ちょっとアップグレードした「違和感預かり所」を設置し、来場者の方には、誰かの「エ!モーメント」を聞いて預かるということをやっていただきました。声として残した場合、言い淀む感じとか、未整理なままを届けられる感じがすごく残っていて、いいなと思いました。参加してくださった方からはポジティブな感想が多かったのですが、やはり共感が中心に据えられることが多かったです。でも、私たちは共感のコミュニケーションよりも、ちょっとわからないな、というところからはじまるコミュニケーションをすごく大切にしたいと思っています。なので、今後、そういうわからなさみたいなものを受け止め合えるような空間づくりに挑戦してみたいです。

「これまでは単体のおしゃべり会が中心だったのですが、例えば映画問い持ちとかサイエンス問い持ちとか、いろんなところとコラボしながらやっていけたら良いなと思っています。また、問いから作品をつくることもやってみたいと思います。」と岸は話しました。

実験報告会の各発表内容はYouTubeでもご覧いただけます。

SOJINE https://youtu.be/rFPThImkZTI?feature=shared

Kafka https://youtu.be/AYuHFKQISaA?feature=shared

Re:Spect https://youtu.be/C_Mh6G-_B50?feature=shared

CoMa https://youtu.be/WG62OctlK3g?feature=shared

Matunomirai https://youtu.be/pFFqhLAQMgs?feature=shared

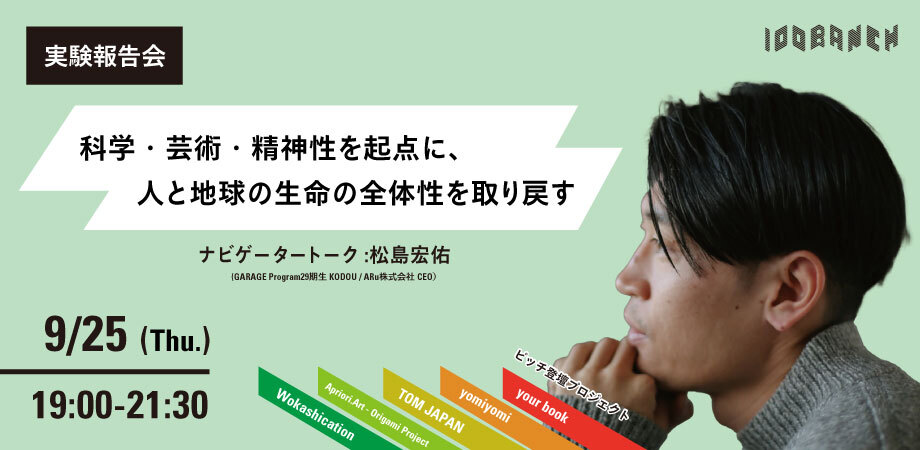

次回の実験報告会は9月25日(木)に開催。ぜひご参加ください!

(撮影:鈴木 渉)

【こんな方にオススメ】

・100BANCHに興味がある

・GARAGE Programに応募したい

・直接プロジェクトメンバーと話してみたい

・アートとテクノロジーの融合に興味がある

・リーダーやクリエイターへの伴走支援に興味がある

【概要】

日程:9月25日(木)

時間:19:00 – 21:30 (開場18:45)

会場:100BANCH 3F

参加費:無料(1ドリンク付き)

参加方法:Peatixでチケットをお申し込みの上、当日100BANCHへお越しください

詳細はこちらをご覧ください:https://100banch.com/events/72080/