「科学・芸術・精神性を起点に、人と地球の生命の全体性を取り戻す」100BANCH実験報告会

100BANCHで毎月開催している、若者たちが試行錯誤を重ねながら取り組んできた“未来に向けた実験”を広くシェアするイベント「実験報告会」。

これからの100年をつくるU35の若手リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE Program」を終えたプロジェクトによる100BANCHでの活動報告や、100BANCHでの挑戦を経て、プロジェクトを拡大・成長させた先輩プロジェクトによるナビゲータートークを実施しています。

2025年9月25日に開催した実験報告会では、科学と芸術を組み合わせた体験創作、リーダーやクリエイターの創造行為への伴走支援を行うGARAGE Program29期生「KODOU」の松島宏佑(ARu株式会社 CEO)をナビゲーターとし、GARAGE Programを終了した6プロジェクトが活動を報告しました。

本レポートではその発表内容をお伝えします。

記憶の主権を人からモノへ。思い出が日常空間に編み込まれる社会を実装する。

登壇者:仲村怜夏

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/yomiyomi

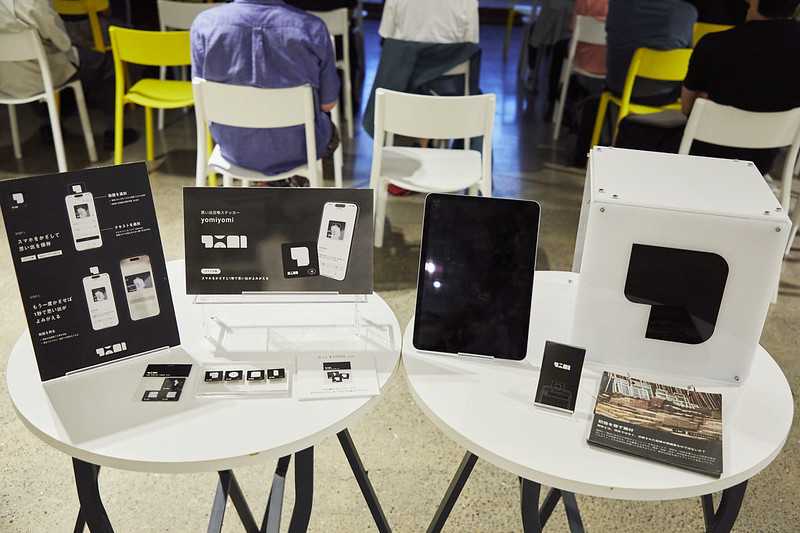

「yomiyomi」は、「記憶がモノを通して生き続ける世界」を目指すプロジェクトです。

仲村:私たちの最初のプロダクトは思い出召喚ステッカーです。スマホをかざすと1秒で思い出が蘇るデジタルステッカーになっていて、15秒までの動画とメッセージを保存できて、もう1度かざすと1秒で思い出が蘇るというプロダクトです。100BANCHの3ヶ月では、プロダクトを届けられる状態を整える・社会に投げかける・未来構想を描くという3つをやってきました。

まずは私たちのプロダクトであるステッカーの販売を行いました。オリジナルのフォントも開発し、0から9、aからzまで36種類のオリジナルステッカーを開発・販売を開始しました。Instagramやオンラインストアを開設して、全国どこでも商品を購入いただける環境づくりを行いました。また、武蔵小山の same gallery を貸し切り、2日間にわたってローンチイベントを開催しました。yomi sticker だけではなくて、音量が一定値を超えるとその瞬間を切り取ってレシートとして印刷される yomi machine や、プリクラのようにその場の記憶を残せる思い出注入マシーンなども開発し、私たちの世界観をその場で体験していただけるようなイベントを心がけて開催しました。実際に100名以上の方にお越しいただき大成功だったと思っています。そして、社会に投げかけるという視点では、toBのコラボレーションも行ってきました。8月から清水建設のノベルティとして yomiyomi を採択いただき、オフィスにお邪魔して体験会を行いました。U-23サミットというイベントともコラボさせていただき、皆さんにマシンで体験をしてもらいました。ピッチイベントという形で社会に投げかけることもしていて、TIB PITCH(SHOPコース)への出展が決定していたり、静岡県三島市のSHOGUN PICTHのファイナリストに選出していただいて実証実験を行う予定です。

この3ヶ月を振り返ってみると、「言葉ではなくてプロダクトが語ってくれる」ということを実感しました。ビジョンを言葉で語るよりも、実際にプロダクトを使ってもらうことでファンになってくださる方が増えて本当に良かったです。また、プロダクトの販売ではしっかりファンになってもらうところまでコミュニケーションをとることが大事だと感じました。「記憶」というのは、どの業界、どんな人にも当てはまるキーワードなのですごく可能性に溢れているなというのがこの3ヶ月の気づきです。

「私たちは、この思い出召喚ステッカーを起点に、新時代の記憶のインフラをつくっていこうと思います。」と仲村は話しました。

「誰のものでもないカメラ」が辿る旅路で、人と人との信頼を描きたい!

登壇者:稲垣凛

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/utsure

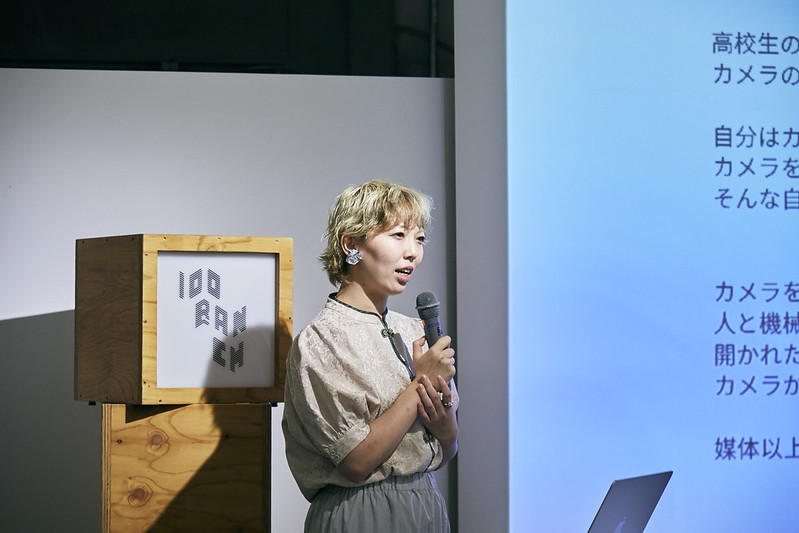

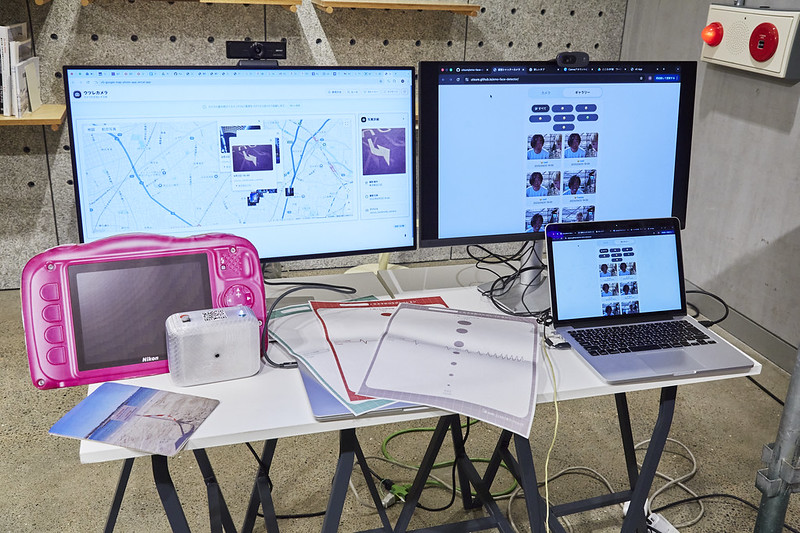

「utsuRe」は、カメラを媒介に人と人のつながりを誘発し、「信頼」の移り変わりを探ることを目指すプロジェクトです。

稲垣:私たちは主に3つのことを行いました。1つ目が「ウツレカメラ」の制作、2つ目は既存のカメラでの比較実験、3つ目がアプリの開発とワークショップの開催です。「ウツレカメラ」はRaspberry Pi で1から電子工作をしています。LTEドングルとGPSを備え、撮影すると写真が自動でクラウドにアップされて、旅路が確認できるようになっています。このカメラを人から人へとパスしていくことによって、カメラがどういう景色を見るんだろうという実験を行っています。もう1つが既存カメラの実験で、ウツレカメラとの比較がしてみたくて既存のカメラもウツレカメラと同じく、人から人にパスするように送り出してみたところ、アフリカに行ったり、ヨーロッパに行ったりしました。今5人目の方に回っているのですが、Instagramを通して、カメラを持ってくれている方と連絡し、今どんな写真を撮っているのか送ってもらっています。

また、先週の土曜日に「こころのF値」というワークショップを開催しました。心の状態を表現に活かす、カメラと人間のコラボレーションアプリ「ココロカメラ」を制作し、心の開き具合をカメラの開放値(F値)、心拍数をシャッタースピードに見立て、自分の状態と対話しながら撮影するカメラです。カメラのサイトにアクセスして、自分の心が開放的に感じているなと思ったら開放度を大きくして、ちょっとしぼんでるなと思ったら小さくして、さらに心拍数を測ってシャッタースピードを設定して、撮影するというものです。設定したF値とBPMによって色々な写真表現を楽しむことができます。このワークショップでは、F値とBPMという軸で撮影した写真を提示していくことで、写真から自分の状態を振り返ったり、自分の状態からどういう表現をしているのかをワークシートを使って考える時間にしました。最後に、自分を最も表していると感じられる写真を選んでくださいと問いかけたのですが、「1枚の写真が自分の普段の傾向や思考パターンなどを象徴しているかもしれない」ということに私自身も気づく経験になりました。

100BANCHの3ヶ月は、目標であったカメラを通した信頼関係の構築という問いへの一歩となりました。カメラを通して、出会ったことのない人の見た景色を見てみたり、写真表現からその人の人生の片鱗を感じてみたり、カメラを主人公として捉え、頭の中でずっと考えていたことを実験する機会となりました。

「ネクストステップとして、2025年の11月14〜16日に 京都の九条湯という温泉で映像の展示を行う予定です。今日は聞いてくださってありがとうございました。」と稲垣は話しました。

世界最大の折り紙の祭典「Origami World Expo」を開催! 日本発の「折り紙産業」を創造する

登壇者:Hiro Kano(加納宏徳)

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/apriori-art

「Apriori.Art – Origami Project」は、多くの人が楽しめるORIGAMIカルチャーと折り紙産業の創造に挑戦し、「折り紙産業」が生まれるような世界をつくり上げていくプロジェクトです。

加納:Apriori.Art は、伝統と未来を「折る」プロジェクトです。子供の頃にすごく夢中になった折り紙を振り返ってみて、素材であったり、日本でできたものだったり、色々なストーリーがあり、何より自分も大好きなので、もう一度追いかけてみたくなりました。そこから折り紙をアートとして、作品として、届けていくことに取り組んでいます。100BANCHは一度延長して、6ヶ月間活動してきました。最初はメンバーが3人だったのですが、自分の活動を発信をしていく中でいろんな方がサポートしてくれて、現在は10人を超えるメンバーとなりました。ナナナナ祭に作品を展示した時には、初期に出したアイデアからみるみるうちに形にすることができ、展示にはたくさんの方に来ていただいて、すごく良い成果を出せました。金属でできている作品や、1枚折りでできている作品があるのですが、いろんな作家の方に協力してもらい、つくり上げました。

また、ナナナナ祭の展示をきっかけに声をかけていただき、勤務先のアドビ社の全社イベントで展示をしたり、折り紙教室を実施したりもしました。

「来週、JUN MUSIC展という、作品展示に出展します。ポスターの写真作品も僕がつくっているので、ぜひ皆さん来ていただければと思います。」と加納は話しました。

和菓子に関わるきっかけをデザインし、和菓子文化が息づく未来を探究する

登壇者:清水透和

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/wokashication

「Wokashication」は、100年後も日常生活の中に和菓子があることが当たり前の世界をつくるため、デザインの視点から和菓子の提案を通じ、和菓子を食べる、楽しむきっかけをつくるプロジェクトです。

清水:「Wokashication」では和菓子に使う体験やつくる体験、飾る体験や知る体験などを組み合わせてみようという取り組みから、和三本、琥珀糖、練り切りの3つを軸に活動を進めてきました。

まず、「使える体験」として、和菓子を箸置きにしてみました。食前には箸置きとして使うことができて、食後には食べることができます。この製品は、例えば、お正月であれば、富士山や松といったように、催事に合わせた特別なカトラリーとしての需要が生まれるのが利点です。また、吊るして「遊ぶ、飾る体験」ということで、琥珀糖を活用したモビールをつくってみました。琥珀糖は、1週間くらい干してつくるお菓子なのですが、それをモビールとして飾るものにしてみました。だんだんと食べごろになっていく琥珀糖を楽しめるものになっています。そして、「情報を感じられる体験」ということで、練り切りという季節のお菓子のパッケージデザインをつくってみました。昔の人は練り切りをよく食べていたらしく、昔の人と同じ知識を持っていれば、今の人も美味しく食べられるのではないかという仮説を立てて、この制作をしました。アンケートを取ってみたところ、今、練り切りを食べている人はほとんどいなかったのですが、食べている人は茶会に参加したときに出してもらうときに食べているそうで、それを用意された方の理由や和菓子をつくっている方のメッセージやこだわりなどを聞いたら、「楽しんでいる」ということがわかりました。そこから新たに仮説を立てて、現在選び手の選定理由やつくり手のメッセージなどが入ったパッケージを制作中です。

「和菓子には文化的な価値や歴史的な価値が多くあるので、視点を変えてあげるだけで誰かに話したくなるような価値が新しく生まれ、どんどん惹かれていく商品にすることができるのではないだろうかと思います。」と清水は話しました。

あなたのココロにリーチ!感情の可視化から、新たな社会基盤を創造する

登壇者:島田早織

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/cocoreach

「COCOREACH」は、生体情報を活用して感情を定量化・可視化し、人々の体験価値を高めることを目指すプロジェクトです。

島田 :私自身、営業やマーケティングの代行の仕事を受けたりすることがあったのですが、その際に上司から「消費者の心理を予想して企画をつくれ」と言われていました。CVやヒートマップツールを見て消費者の心理を考えますが、そこから消費者の心理を読みとるのには無理があるのではないかなと感じていました。というのも、結局そこに表れている行動データには色々な背景があると思っていて、だからこそ「直接消費者が何を考えているかを知りたい」と研究者としても思ったのがこのプロジェクトのきっかけです。既存の研究によれば、実は人間は自分の気づいていない90%の感情によって行動の意思決定が行われていたりします。そうすると、既存の手法では消費者の感情は10%しか拾えないのではないかというのが私の仮説です。

それを解決する手段として取り組んでいるのが、感情に合わせて光るペンライトです。ライブ会場やフェスで売られているようなペンライトに、心拍や発汗のセンサーを組み込んで、感情のデータを集めます。消費者の方には、自分の感情やアーティストの感情に合わせて光るペンライトとして、演出に役立てていただきたいと考えています。裏側では感情のデータを集めてマーケティングに活用するという内容です。ナナナナ祭で実験も行ったのですが、通信帯域の面での課題が分かったので、ペンライトメーカーと一緒に新しい通信帯域の開発にも取り組んでいます。ナナナナ祭以降では、国外でも需要があるのではないかというお話をいただいて、メンバーとそれぞれDMZ Japan Basecamp、Beyond Japan Zero to X Programに採択されカナダとアメリカに行って市場調査をしてきました。現地のギャラリーやイベント運営をされている企業の方の話や、開発担当のメンバーはNASAのエンジニアの方にハードウェアの効率化の話などを伺うことができました。9月にはピッチの大会にも出場したり、国内の企業と組んで量産の相談などもしている段階です。

「半年間活動をさせていただいた中、いろんな方と出会って、アイデアを頂いて、PoC(概念実証)をやらせていただきながら、少しずつ形にすることができて、すごく感慨深いです。100BANCHの中で形になったプロダクトだと感じています。」と島田は話しました。

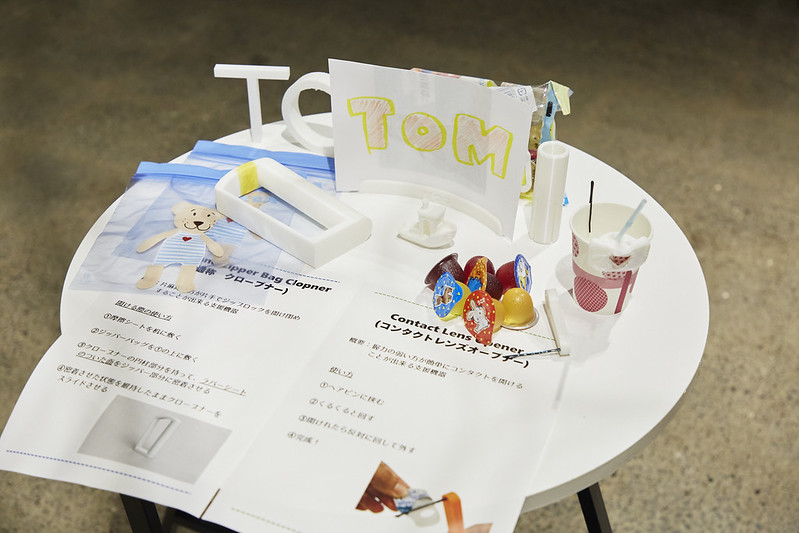

障害のある当事者(Need-Knower)の「1の困りごと」から、誰もが快適に過ごせる社会を共創

登壇者:北島未菜

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/tom-japan

「TOM JAPAN」は、支援機器を共創し、誰もが快適に過ごせる世界の実現を目指すプロジェクトです。

北島:私たちは、障害のある当事者(Need-Knower)の「1の困りごと」から、「誰もが快適に過ごせる社会を共創する」という目標を掲げています。例えば、よく売っているペットボトルキャップオープナーが使えないことだったり、コンタクトを開けたいけど開けられないことだったり人によって困りごとが違うのです。そういった困りごとを元に社会に変化をもたらすムーブメントを生み出そうとしています。具体的には、困りごとの共有会やアイデアソンの開催、プロダクトの開発、コミュニティ形成などに取り組んでいます。100BANCHでは、新たなプロダクトをつくることを目標に3ヶ月間取り組んできました。生活課題には、マスプロダクトでは拾いきれていない「ニッチ」にニーズがありますが、「困りごとを可視化して共有できる場があり、当事者と異分野の人材が共創できるプロセスの整備やデジタルファブリケーションのような技術があれば解決できるのではないか」という仮説を立て進めてきました。

3ヶ月でやってきたことですが、まずは身の回りの困りごとのニーズの収集と可視化、構造化です。構造化までは辿り着かなかったのですが、困りごとを50個程にまとめることができました。また、視覚障害のあるメンバーの「白杖だと夜道が歩きづらいので、それを気にしない生活がしたい」という声を元にプロダクトをつくっているところで、いろんなプロトタイプをつくって試しているところです。もう1つの研究として、共創の再現性モデル提示を行っています。参加型デザインの研究論文から関連のある論文を抽出し、再現性のモデルの構築を進めています。

「最終的には n=1 のプロトタイプをつくって社会に価値のあるプロダクトを生み出していきたいと思っています。誰もが快適に過ごせる世界を共につくりましょう!ということで、メンバーも募集してるので、知り合いの方がいればつないでいただけると嬉しいです。」と北島は話しました。

実験報告会の各発表内容はYouTubeでもご覧いただけます。

yomiyomi https://youtu.be/5XOMNCkTIh4?si=2RlaIxSeWfmlfrMM

utsuRe https://youtu.be/wBTaJvcP0Xk?si=oLfUIMojEsojWUsU

Apriori.Art – Origami Project https://youtu.be/m1HaAtNo7xg?si=2FyvUlLUYY7pYUnj

Wokashication https://youtu.be/mVRrk4SFJ1U?si=YQkhYMqwmpPvGW7y

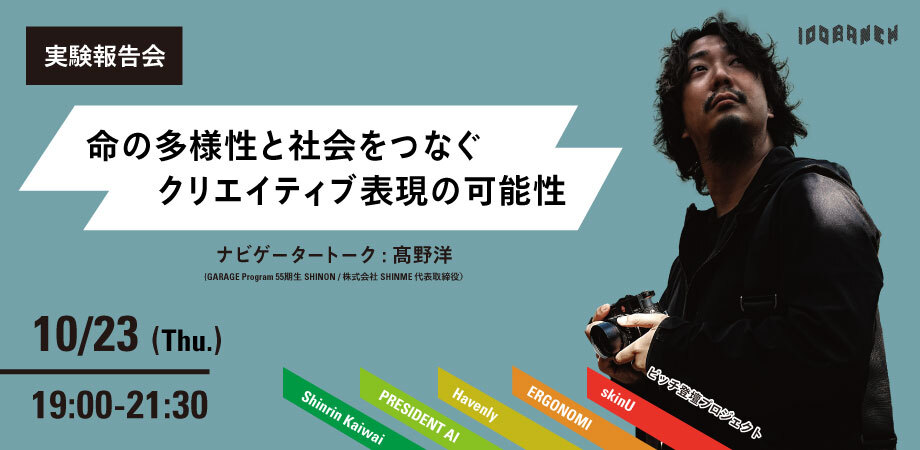

次回の実験報告会は10月23日(木)に開催。ぜひご参加ください!

(撮影:鈴木 渉)

【こんな方にオススメ】

・100BANCHに興味がある

・GARAGE Programに応募したい

・直接プロジェクトメンバーと話してみたい

・写真、カメラに興味がある

・動物や自然に興味がある

【概要】

日程:10/23(木)

時間:19:00 – 21:30 (開場18:45)

会場:100BANCH 3F

参加費:無料(1ドリンク付き)

参加方法:Peatixでチケットをお申し込みの上、当日100BANCHへお越しください

詳細はこちらをご覧ください:https://100banch.com/events/73916/