「住民・行政・企業、それぞれからはじまるソーシャルイノベーション」100BANCH実験報告会

100BANCHで毎月開催している、若者たちが試行錯誤を重ねながら取り組んできた“未来に向けた実験”を広くシェアするイベント「実験報告会」。

これからの100年をつくるU35の若手リーダーのプロジェクトを推進するアクセラレーションプログラム「GARAGE Program」を終えたプロジェクトによる100BANCHでの活動報告や、100BANCHでの挑戦を経て、プロジェクトを拡大・成長させた先輩プロジェクトによるナビゲータートークを実施しています。

2025年7月24日に開催した実験報告会では、現在のお上的な公共から、一人ひとりが自分らしく生きることのできる「うつわ」としての公共への編み直しに取り組んでいるGARAGE Program6期生「Playground」の富樫重太(株式会社issues 共同創業者兼(一社)公共とデザイン 共同代表)をナビゲーターとし、GARAGE Programを終了した9プロジェクトが活動を報告しました。

本レポートではその発表内容をお伝えします。

SFの発想を手がかりに、マイノリティのラディカルでユーモラスな未来の生存を目指す

登壇者:橋本ロマンス

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/minority-politics

「Minority Politics Research」は、SFの発想を手がかりに未来のマイノリティの生存を目指すプロジェクトです。

橋本:私たちは、3ヶ月間、100BANCHを使うことができませんでした。ナナナナ祭と同時期に下北沢のBONUS TRACK という場所でイベントを開催したのですが、スケジュールが甘く、そちらに完全注力する形になりました。元々100BANCHで実験予定だったことは、下北沢のイベントでも成果があったので、そのことを報告させていただきます。

下北沢で実施したのは、マイノリティ・ポリティクスをメインにしたMOKOO(もく)というアートイベントです。2日間にわたって、トークを4つ企画、パフォーマンスを3つ開催、映像の展示が2本、参加アーティストによる寄付になるフリーマーケットの開催、セレクトしたZINEの販売を行いました。

私が制作したパフォーマンスにはSFから着想したマイノリティ・ポリティクス リサーチを反映させました。古典芸能の「能」には、亡くなった人や精霊、鬼といったものに言葉を与える機能があるのですが、それを利用して100年後の未来に現代の熊が登場するという「熊能」というパフォーマンスを制作しました。別の作品でつくったリアルな着ぐるみの熊をマイノリティのメタファーとして登場させました。どういったマイノリティかというと、今イスラエルから侵攻を受けているパレスチナ、トランプ政権下で排除の対象になっている人、日本で躍進している政党の現場などです。100年後の未来に100年前の熊が出て語るというパフォーマンスです。イベント自体も、会場に車椅子でアクセスが可能だったり、“誰でもトイレ”があったり、耳の聞こえない方でも言葉が字幕で出てくるようなアプリをトークに導入したり、包括的な運用ができました。

「今後、100BANCHでどうやってコラボしていけるかは、現在模索中です。今後もこうした活動は続けていく予定です。」と橋本は話しました。

感覚過敏にやさしい社会へ。加重ブランケットで、誰もが自分らしく安心して過ごせる毎日を。

登壇者:田村遼花

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/havenly

「Havenly」は、感覚過敏や不安、ストレスを抱えるすべての人に「安心できる重み」を届ける加重ブランケットを開発するプロジェクトです。

田村:私たちはこの3ヶ月間、感覚過敏や発達障害を持つ子どもたちが安心して過ごせるプロダクトを開発するために活動してきました。感覚過敏を持ってる方々は、衣服や日用品などの当たり前のものが大きなストレスになることがあります。だからこそ“本当に安心できるものって何だろう”という問いからはじまり、専門家や当事者からの多くの声を聞きながらプロダクトの方向性を探ってきました。

まず、特別支援教育教育臨床サポートセンターの小柳先生にインタビューを行い、障害の有無に関わらず、子どもたちにとって選択肢があることが大切であると分かりました。例えば、同じぬいぐるみや衣服でも、素材や色、形、重さ、触り心地にバリエーションがあることによって、自分の状態や気分に合ったものを選ぶことができ、それが自己決定感や安心感を持つことにつながるということを学びました。

次に、介護用の重たいブランケットの開発を行っている厚生労働省の中村さん、産業技術総合研究所の山内さんにお話を伺いました。荷重ブランケットのようなプロダクトを現場に導入するには、対象者の特性、使用方法、評価指標が必要であるというご指摘をいただき、また、人間工学や福祉工学の観点から、製品設計における素材の選定や構造、重さの分配方法などについて、具体的な助言をいただきました。他にもいきなり企業に依頼するのではなく、身近な素材でプロトタイプをつくるなど、実践的な施策プロセスからはじめることの意義を教わりました。企業との連携を視野に入れる場合でも、明確な設計意図や実証データがなければ協力を得ることが難しいという現実的な見解をいただきました。それから、感覚過敏を実際に持つ小学校3年生の男の子とそのお母さんにインタビューを行い、衣服や身の回りの素材におけるストレス要因についても学びました。綿製品は肌触りが良い一方でコストが高かったり、白は光を反射するため苦手とするお子さんが多いこと、柄物も刺激が強く感じられる場合があり避けた方が良いという声をいただきました。

また、特に学校生活ではクールダウンのための場所がない点が課題になっていることも知りました。それで、胸や背中から適度な重さを加えて安心感を与える道具なら、場所を取らずに落ち着きを取り戻せるツールになりうるのではないかと考えデザインを考案中です。羽織れるような形で、ハグのように包み込まれる安心感、フードをつけることによって、公共交通機関などで騒がしい場所において、落ち着きを与えるような形を考えています。

「今後は、プロトタイプを完成させて、まず現場で試すことを考えています。ご清聴ありがとうございました。」と田村は話しました。

他者への優しさを自分にもお裾分け。

自己否定しすぎない世界をつくりたい。

登壇者:西原実咲

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/palme

「PalMe」は、過度な自己否定を和らげるアプリのリリースを目指すプロジェクトです。

西原:私が進めてきたのは、自己否定を緩めて自己肯定感を上げられるようにするアプリをつくるプロジェクトです。入居1ヶ月目では、より良いUI・UXの探求とプロトタイプの実装を行いました。最初はAIカウンセリングアプリのようなものを考えていたのですが、アイデアを練り直した結果、より気軽で継続しやすいアプローチとして、AIジャーナリングアプリの形で実装することにしました。

アプリの主な機能として、自己否定を和らげる問いかけ・スリーグッドシングスの2つをチャット形式で入力し、最後に自動で日記を生成できるようになっています。自己否定を和らげるジャーナリングは、セルフトークという概念から着想を得ています。自分を他者に見立てることで、自分に対して、優しい言葉をかけるのが不慣れな人でも、自然な思いやりを自分に向けることができるのではないかと考えています。もう1つは、その日良かったことを3つ書くジャーナリングです。書くことでポジティブな気分になれることが科学的にも示されていて、楽しくメンタルケアを継続できるしくみとして取り入れました。一般的に、メンタルヘルスケアアプリは気分が落ち込んだときに使うイメージがあるかもしれませんが、このアプリは毎日使えるようになっていて、ストレスケアを習慣化できるのではないかと考えています。1週間の気分の浮き沈みがグラフで分かるようにもなっています。

入居2〜3ヶ月目では、Webアプリ版のリリースとユーザーテスト、仮説の検証を行いました。ユーザーテストでは、アプリを使っていただいた後にアンケートを行いました。日記に対してAIから返事があるのが良いという意見や、良かった出来事を3つ書くのは意外と難しいという意見がありました。また、「他者への優しさを自分にお裾分けする」というコンセプトは、ユーザーにとってどれだけ効果的なのかという仮説検証を、Googleフォームでコンセプトテスト形式で行いました。結果、様々な反応があることが分かったのですが、母数を集められなかったので引き続き調査を進めていきたいと思います。

「今後は、コンセプトテストに加え、自己肯定感を上げるためのAIの問いかけ機能をユーザーインタビュー等の定性的なデータで改善していきたいと思っています。」と西原は話しました。

AIにより「対話文化」を社会に再構築。リーダーの思考に、誰もが触れられる世界へ。

登壇者:宮路修史

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/president-ai

「PRESIDENT AI」は、プロンプト設計でリーダーとの対話を拓くことを目指すプロジェクトです。

宮路:私は学生時代から様々な取り組みをしてきて、経営者の方々と関わる機会があったのですが、どうしてもメンバーが離脱したり、想いがうまく伝わらないという状況を聞いて、「AIが間に入ってくれてつなげてくれたら、何か変わっていくのではないか」と思い、今回の活動をはじめました。

活動は、AIに対するプロンプト設計、指示文の型をうまく設計してBotをつくり、社員や社長、それぞれに使ってもらって評価を得ていくという感じです。経営者の思考を「共通知化」すること、メソッドをテンプレート化すること、AIの共創みたいなところを蓄積していくことという感じで進めてきました。具体的には、Botを2件つくる、対話の設計をかたちにする、AI活用の発信でSNSフォロワーを5,000人獲得、という目標を掲げました。結果として、Botは1つになりましたが、その他は達成できました。最初の1ヶ月間で営業を行い獲得した導入先の社長にインタビューを実施、社員の方にもアンケートでいろいろ聞きながらつくっていきました。期間中はとにかく改善を行い、約300名の方に使っていただくことができました。評価としては、社長の一面を知ることができたとか、生成AI等のツールに対する導入の壁みたいなものを壊せたのかなと思っています。設計のプロセスについては論文や調査でフレームを研究してひたすらつくっていきました。発信に関してはメンバーが頑張ってくれて5,400人のフォロワーを達成することができました。

プロモーションしていく中で、AI講座をやってくれませんかという依頼があり、AIを使ったことのない方に基本的なことを教えることもやってきました。その他、メンバー間でAI情報を共有して資格を一緒にとったり、色々なAIツールの企業への導入などもうまく波に乗ってやってきました。

「今回、プロトタイプをつくってみて、最大限の効果を発揮するためにはまずは組織内で醸成することが必要不可欠だと感じました。今後は、Bot導入だけではなく、研修の事例なども増やしていきたいと思っています。」と、宮路は話しました。

森の呼吸を可視化し、価値化し、共有する。森と共に生きる、新たな経済をつくる。

登壇者:豊田英杜

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/shinrin-kaiwai

「Shinrin Kaiwai」は、「自然と人間が共に世界をつくる」という思想のもと、感性・倫理・経済が響き合う新たなエコシステムを構築し、森の呼吸を可視化し、価値化し、共有することで、100年先の自然共創社会の実装を目指すプロジェクトです。

豊田:私たちはカーボンクレジットやブロックチェーン技術を活用して共創型経済の実装を目指しています。私は祖父が林業を営んでおり、その中で日本の森林の様々な問題について知りました。そこで、環境と経済が、あまり統合されてない対立概念のようになっていると感じ、環境への貢献活動を経済価値として明確化することを森林を通じてやっていきたいと思い、このプロジェクトをスタートさせました。

環境の面では森林の劣化とCO2の増加、経済では自然価値があまり価格に反映されないという課題があります。精神的な面では、都市生活の中で自然とのつながりが薄れているという課題があります。環境、経済、精神という3つの観点の課題に着目し、100BANCHでいろんな実験を行ってきました。まず、森林の五感体験ワークショップや生態系のワークショップで、森林のこれまで見えていなかった価値について知ってもらうイベントを行いました。参加した方は、「行動環境に対する行動意欲が上がった」とか「森林の価値を認識できた」というような良い結果が得られたと感じています。

またこういった体験とCO2吸収量を1枚のトークンに束ねると、既存のカーボンクレジットよりも参加者の共感と行動変容が向上するのではないかという仮説を立て、実証実験を行いました。現状のカーボンクレジットは、CO2の吸収量に応じて配布されるクレジットです。今回はそれだけではなく、実際の森に入ることによって、参加者が共感してクレジットを買い、それによってクレジットの価値と感性と掛け合わせていくことを、実際に自分たちでブロックチェーンにカーボンクレジットを作成してやりました。MoriTone Credit というもので、今2社の企業で導入いただいているのですが、実際に参加してる人たちが現場に行っている点が企業にすごく評価されています。それに対する共感を貯めておくスペースとしてDAOのようなものをつくっていきたいと思っていて、今は実証実験を行っています。

「共感や行動変容を数値化するKPIがまだ荒かったり、学生主体の小規模チームで実験を回す負荷がすごく高いと感じました。今後、この点を改善してやっていきたいと思います。」と豊田は話しました。

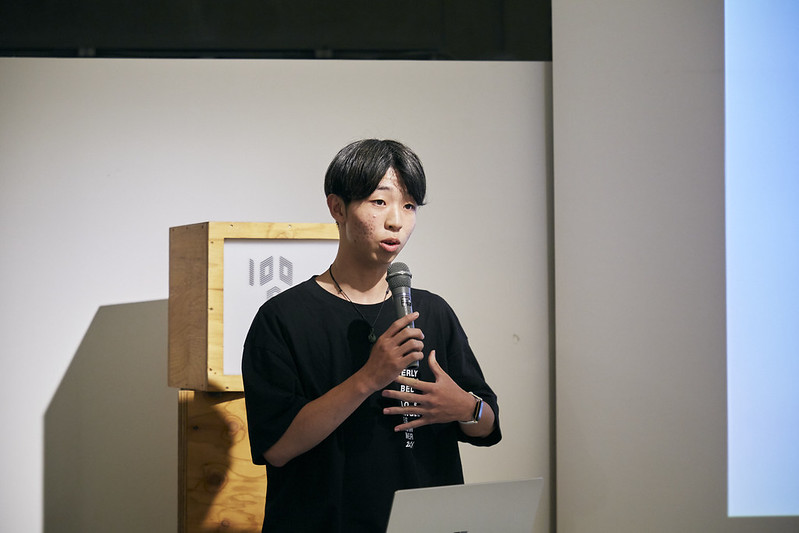

世界最大の折り紙の祭典「Origami World Expo」を開催! 日本発の「折り紙産業」を創造する

登壇者:Hiro Kano(加納宏徳)

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/apriori-art

「Apriori.Art – Origami Project」は、多くの人が楽しめるORIGAMIカルチャーと折り紙産業の創造に挑戦し、「折り紙産業」が生まれるような世界をつくり上げていくプロジェクトです。

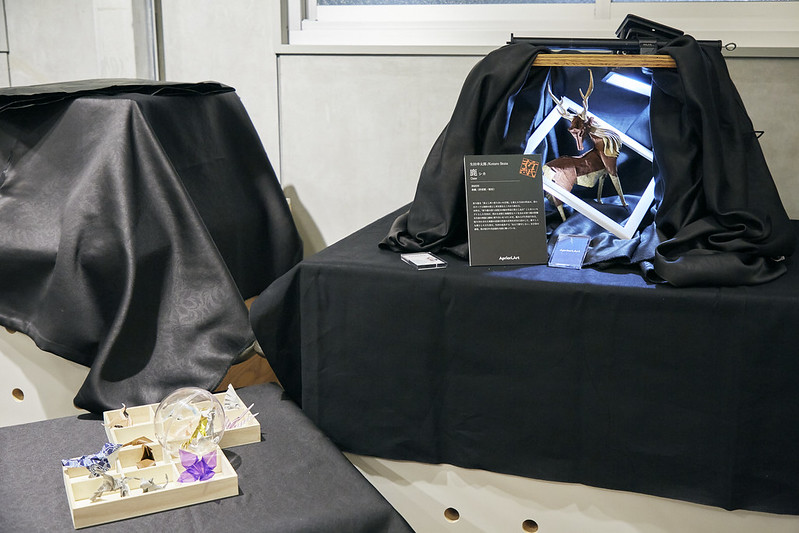

加納:Apriori.Art(アプリオリアート)は、伝統と未来を折るプロジェクトです。折り紙をアートとして、いろんな魅力を見せる作品として届け、ゆくゆくは価値ある文化として広めていこうという活動です。プロジェクトの形になったのは、今年の4月に入居してからですが、2005年あたりに賞をとってから少しづつ活動はしていました。

100BANCHに入居してからのアップデートとしては、ロゴとWebサイトができて、メンバーも増えて13名になりました。メンバーは、折り紙作家さん、SNS広報チームやその他パートナーの方がいて、その方たちと活動をしています。100BANCHでは展示のイベントをやったり、ナナナナ祭にも参加して、ブースの出展もしました。鉄で折った折り紙や、鹿の折り紙など様々な展示をしました。すごくドタバタで大変ではありましたが、実績としてはとても良かったと思います。運営チームで用意していただいたリーフレットも完売できたり、気合を入れて呼びかけた結果、約70人の方に来ていただくことができました。

「ナナナナ祭では『こんな折り紙があるんですね』といった温かいコメントをいただくこともでき、次の企画へと準備を進めています。今後は参加型のイベントもやっていこうかなと思います。」と加納は話しました。

一番遠くで、犬を抱きしめたい。犬と人の共生の未来を創造する

登壇者:相場葵

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/next1dogs-project

「Next1Dogs project」は、クリエイティブの力で、犬に対する潜在的な価値観やリテラシーをアップデートし、犬と人が心地よく暮らす未来を目指すプロジェクトです。

相場:私は、犬を飼う局面で専門知識で寄り添い、犬と人を良い関係に導くドッグプランナーという職業を確立したいと考えています。それは人間の都合により流通ルートから外れてしまった“余剰犬”と呼ばれる犬たちを救いたいからです。余剰犬は主に買い手がつかず、その後の受け皿がない状態の犬を指します。日本のペット産業の流通システムの犠牲になっている犬がたくさんいるのです。そして、しつけや訓練を行うドッグトレーナーも救いたいです。これから犬とのサービスが増えていく中でドッグトレーナーの需要は拡大すると見込んでいます。しかし、彼らは様々な課題を抱えていて、社会的に必要とされている部分が表面化しづらい状況です。こうした社会構造そのものを問い直し、余剰犬とドッグトレーナーを包括して、新たな共生社会を構築したいと考えています。

ナナナナ祭では、ドッグプランナーが体験者のライフスタイルや価値観をヒアリングし、その人と友達になれそうな犬を診断するベストフレンド犬診断を実施しました。たくさんの方にご来場いただき、とても高い評価を得ることができました。犬と暮らしたことがないという方が大多数でしたが、大きな満足度を生み出せて非常に嬉しかったです。そこでのデータでは、犬にも個性があることを知らなかった方、飼いたいけど不安だという層が非常に多い傾向にありました。

そんな中でも、犬を見た目ではなく性格で選びたいという声が多かったり、犬との相性やしつけへの不安を抱えているが、気軽な相談場所がないという点も見えてきました。また、保護犬やブリーダーなどから犬を迎えたいという思いが醸成されているのを感じましたが、結果としてはペットショップへ行く方が多くを占めていることにあらためて強くギャップを感じました。そこで、時代に合ったペットショップの再定義が必要なのではないかと思います。

Next1Dogs が目指す未来では、ドッグプランナーとドッグトレーナーが在中し、犬と自分の関係性を共にデザインしていくペットショップをつくりたいです。年齢や売れ筋、かわいそう、といった価値観で選ばされる空間ではなく、出会いや相性の確かめ合いの場となる優しいペットショップを実現したいです。

「社会全体の犬リテラシーを高め、新しいムーブメントを作る存在として、プロジェクトを広げていきたいと考えています。」と相葉は話しました。

ボランティアで人間力が高まり、少しの行動で誰かの助けになれるような社会を目指して

登壇者:小西悠太朗

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/voluntas

「voluntas」は、学生がボランティア活動をしやすい環境をつくり、豊かな共生社会の構築を目指すプロジェクトです。

小西:NPO法人ボランタスでは、ボランティアをしたい学生とボランティアが欲しい団体をマッチングする事業を行っています。WebサイトとInstagramを運営していて、Webサイトにはボランティア情報を掲載して、そこからボランティアに申し込むことができたり、Instagramではボランティア情報の発信を行っています。

100BANCHに入居してからは、主に5つの活動を行ってきました。まず、受入団体との連携で、ボランティアが欲しいという人との連携を強化してきました。そして、運営スタッフの募集も行い、ボランタスの12名のメンバー以外に7人の高校生が事業に関わってくれるようになりました。ナナナナ祭では、ボランティアの相性診断を実施し、自分の性格に合ったボランティアを見つけてもらおうという取り組みを行いました。また、西東京市に29歳以下の活動を支援してくれているプログラムがあるのですが、そこに応募して採択されました。GARAGE Programの期間が終わっても活動を続けていけるよう、資金や西東京市からのサポートを受けています。そして、母校である東京学芸大学附属国際中等教育学校の中でvoluntasのシステムをつかってもらうことを第一歩として、連携を進めています。今後も他の高校や中学校とも連携をしながら、voluntasのシステムを拡大していきたいです。また、実際にボランティアに参加するためのオンラインチケットであったり、当日の出席管理システムの開発というのも現在進めてるところです。

「今後の展望ですが、他のNPOや企業、学校との連携を進めていくこと、さらにはボランティアのシステムの円滑化、効率化を図っていきたいと思っています。」と小西は話しました。

感動体験の連鎖で観光業界ALL-WINなサステナブルツーリズムを実現したい。

登壇者:佐野友海

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/wowshare

「WowShare」は、【旅行会社×DAO】の可能性の探求を目指すプロジェクトです。

佐野:100BANCHに入居した当初は、有名な観光地に人が集中して地域の隠れた魅力が発見されていなかったり、オーバーツーリズムの問題であったり、観光業界の収益性の低さに課題を感じ、それを縦型動画を使ったUI・UXや、DAOによる収益分配で解消しようというプロジェクトでした。

しかし、開発やヒアリング・分析を進めていく中、縦型動画というUI・UXをそもそも見直すべきだなと感じました。また、ユーザーや事業者の方にヒアリングをしていく中で、既存のサービスで十分だという意見や、事業者側が自律的な発信をあまり求めていないことも分かり、ユーザーや事業者の声をもっとしっかり聞いていこうと、3ヶ月間ずっとヒアリングをしていた状況です。そして2ヶ月目にはコンセプトを練り直すことになりました。当初のプロジェクトは、かなりスコープが広く、課題を一気に解決することが難しかったので、根本の価値が何なのか考えた結果、それは人とのつながりだという結論に達し、それを主軸に再出発することになりました。特に「贈与」という概念に注目して進めていこうとしています。我々が定義する「贈与」は、富の循環によってつながりを維持するシステムで「つながりを回復するもの」です。

贈与に対してのヒアリングをすると、「人間関係が面倒だ」「贈り物文化は面倒」といった声が特に40代の方々を中心に聞かれました。そこから、負債の返済みたいなものを繰り返していくことが、持続的な人とのつながりが途切れるきっかけになってしまっているのではないかという仮説を立てました。100年後の人とのつながりの姿、「贈与」の姿を考えてみると、AIの発達で最適解がレコメンドされて、自動で発送されるような世界があり得ると思います。また、贈り物という文化から、文化的なふくよかさのようなものが抜け落ちていくだろうなと思います。一方で、人間全体に共通する財としての「時間」という価値は変わらないだろうということから、「時間」をコンセプトに新しいギフトのサービスを展開しようとしています。ウェルネスツーリズム専門の旅行ギフトサービスで、8月から本格的にはじまる予定ですが、既にかなり手応えは感じております。

「静岡県の富士宮市という自治体に毎週のように通っていたりと、事業者さんたちとの連携関係もかなりつくれてきました。8月からまた新たに頑張っていきたいと思います。」と佐野は話しました。

実験報告会の各発表内容はYouTubeでもご覧いただけます。

Minority Politics Research https://youtu.be/vNXcwMkLwGA?feature=shared

Havenly https://youtu.be/K2YyyFP6o58?feature=shared

PalMe https://youtu.be/lJh1bN1Vq6s?feature=shared

PRESIDENT AI https://youtu.be/qRketHX4F-U?feature=shared

Shinrin Kaiwai https://youtu.be/gTWg-1egaHU?feature=shared

Apriori.Art – Origami Project https://youtu.be/4N9UfaL5xvM?feature=shared

Next1Dogs project https://youtu.be/dM-GmupslgM?feature=shared

次回の実験報告会は8月26日(火)に開催。ぜひご参加ください!

(撮影:鈴木 渉)

【こんな方にオススメ】

・100BANCHに興味がある

・GARAGE Programに応募したい

・直接プロジェクトメンバーと話してみたい

・不動産について興味がある

・新規事業の立ち上げに興味がある

【概要】

日程:8月26日(火)

時間:19:00 – 21:30 (開場18:45)

会場:100BANCH 3F

参加費:無料(1ドリンク付き)

参加方法:Peatixでチケットをお申し込みの上、当日100BANCHへお越しください

詳細はこちらをご覧ください:https://100banch.com/events/70915/