「科学・芸術・精神性を起点に、人と地球の生命の全体性を取り戻す」100BANCH実験報告会

「世界は、こんなにも複雑で、深遠で、壮大なのに、なぜ身体という枠に縛られないと世界を感じられないのだろう。」

そんな思いから「ないものを、あるものに。」変える作品をつくってきたのが、GARAGE Program29期生「KODOU」の松島宏佑です。

松島は2019年12月に100BANCHに入居。ヒトの鼓動のリズムを光に変換し、1人から数百人という単位の光を1つの場に集め、その場だけの表現作品をつくるアートプロジェクトを行いました。現在は、科学と芸術を掛け合わせた<EARTH SENSING>をテーマに、世界の見え方が変わるような体験を生み出しています。

100BANCHでの実験、そしてその先にある創作へのまなざしを聞きました。

|

松島宏佑|ARu株式会社 CEO 宇宙の誕生に興味を持ち、大学時代に素粒子物理学を学ぶ。島根県の離島・海士町への移住を経て、2011年の東日本大震災を機に被災地でNPOを創業。その後、コンサルティングファームや共創型戦略デザインファームで事業開発に携わる。2018年よりアーティストとしての活動を開始し、科学と芸術を通して地球の見えない営みに触れる「EARTH SENSING」をコンセプトに活動。代表作に、人の鼓動を光に変換する《INOCHI THEATER》、微生物・大地・森の水のつながりを可視化する《Connecting》など。2024年にクリエイティブファームARu incを創業し、現在は「宇宙技術で世界平和に挑む」をミッションに掲げるSpace Tech Accelerator社でChief Creative Officerとしても活動している。 |

松島:実は僕、100BANCHがオープンする直前——この建物がまだ廃墟のようだった頃、ここに来たことがあります。2017年5月頃はまだこの部屋にはソファしかなかったのですが、あれから8年という時間が経って、今はGARAGE Programが100期目を迎えようとしている(※登壇時)。100BANCHがここまで続いてきたことを思うと、本当に感慨深いですし、私もその一部でいれたことをとても嬉しく感じています。

はじめに、今日伝えたいことを1つだけ選ぶとすれば、それは、「ないものを、あるものに。」ということです。僕自身が大事にしている哲学みたいなもので、今日はこれをみなさんと共有したいと思っています。

僕は大学で物理学を学び、その後色々な寄り道をしました。外交官を目指して法律を勉強したり、島根県にある離島で魚を売ったり。東日本大震災後は、津波の被害を受けた沿岸地域に移住し、5年ほど住みながらNPOを立ち上げたり。そこから巡り巡って、クリエイティブやアートの世界にたどり着きました。

——松島が100BANCHと出会い、採択されて活動を開始するまでには時間がかかったといいます。

松島:100BANCHに出会う前の僕は、物理を学んだり、震災後の東北でNPOを立ち上げたり、コンサルの仕事をしたりしていました。この頃共通していたのは、すべて、「与えられた課題やテーマに対して答えを出す」仕事だったことです。そんなタイミングで第1回のナナナナ祭に来てみたら、クリエーターの皆さんがめちゃめちゃかっこよく見えたんです。

虫について究めている人、ふんどしや動く家のプロジェクトの人。一見すると社会とどうつながっているのかはわからないけれども、自身の好奇心を起点に、それを形にして表現している。さらにそれをプロダクトとして世に問いかけている。そんな姿を見て、「僕も与えられる側ではなく、ゼロからつくる側になりたい。クリエーターになりたい。」そう思っていました。でも、デザイナーやエンジニアのように、自分で何かを具体的につくることはできない。何もできることがないし、どうしたらいいかわからない状態でした。でも言葉は喋れるし、文字も書ける。と思って、最初は詩を書くことからはじめました。そこから少しずつ発展して、アーティストとして活動するようになりました。

100BANCHでクリエーターの皆さんに憧れた1〜2年後に、GARAGE Programに応募し、無事採択されました。

松島:僕が100BANCHで取り組んだのが「KODOU」というプロジェクトでした。きっかけは、「ホタルの同時明滅現象」を知ったことです。東南アジアなどでは、千匹や一万匹ものホタルが、一斉に、同時に明滅する。そんなファンタジーやSFのように思える現象が、この世界には現実に存在する。そのことに、すごく衝撃を受けたんです。

そのとき、「ホタルが同時に明滅するなら、もし人間も同じように光として明滅したら。一体どんな光の景色が見れるんだろう。」と思いました。色々考えた結果、人間の生命のリズムの中心は心臓の鼓動だと考えて、脈拍センサーを使い、その瞬間の誰かの心臓のリズムが、そのまま光になる “kodou” というデバイスをつくりはじめました。そして実際に、ホタルのようにたくさんの光を集めてみようと思いました。

この頃、ちょうどコロナ禍のタイミングでした。そこで100BANCHのナナナナ祭で、オンラインで100名の参加者を募り、“kodou” を100個つくって郵送。皆が部屋を暗くして、お互いの顔も見えないし、声も聞こえない状態で、Zoomを介して心臓の明滅の光だけが感じられる、そんな「いのちのオーケストラ」という体験をつくりました。

松島:また、100BANCHで数式をアートとして捉える活動をしていた Physics As Artの加藤さんとコラボレーションもしました。コロナ禍で海外に行けない状況だったので、アプリをつくり、日本だけでなく、ドイツ、オランダの方からも鼓動のリズムを集めました。それらをもとに、まるで僕たち一人ひとりが細胞のように振る舞い、それが集まって1つの生命体であるかのように見える作品を制作しました。「バラバラに見える一人ひとりの生命のリズムから、もし集団的な1つの振る舞いがあるとしたら、それは何なのか?」そんな問いを投げかける作品でした。

だからなんだ、ということはわからないのですが、僕は当時も今も「生きるとは何か」という問いを、考え続けているのだと思います。どうやって生きていったらいいのか、考えに考え、悩みに悩み抜いた結果、答えを提示するのではなく、その問い自体を共有したい。ある意味、光を通して、「わからない」という叫びみたいなものを他者と共有する、そんな作品を科学と芸術を行き来しながらつくっています。

——「自分自身からつくっていきたいものをつくる」ことに100BANCHで取り組んだ松島。その後も数々の作品を生み出してきました。

松島:長野県の小布施にある図書館を舞台に行った体験イベントが、「暗闇の図書館」です。入口で参加者一人ひとりに、その人自身の心臓のリズムで明滅する装置を渡す。参加者は、その人自身の鼓動由来の光を灯りに真っ暗闇の図書館を巡っていくという体験でした。目に見える光はすべて、誰かの生命由来の光。「その瞬間の心臓のリズムが光になる」という試みでした。

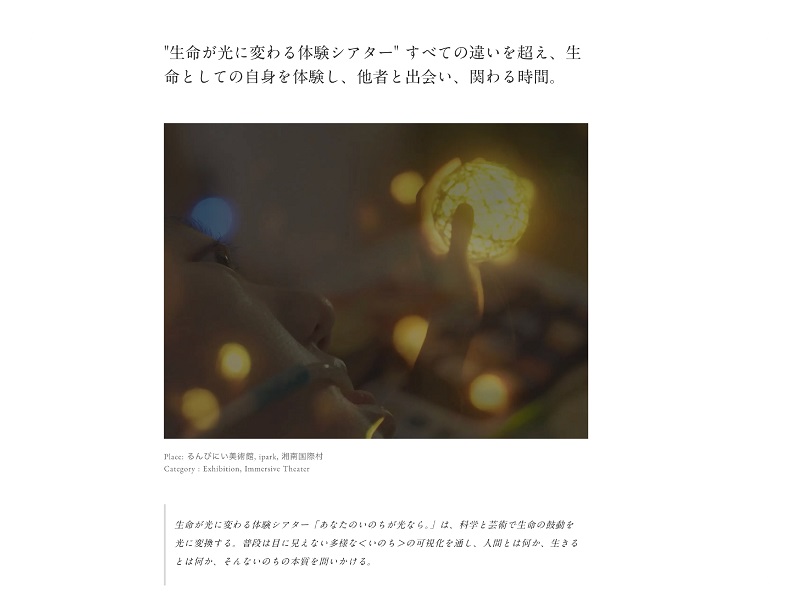

松島:この「生命を光にする」という実験を重ねる中で、現在たどり着いているのが、「あなたのいのちが光なら。」がコンセプトの、生命が光に変わる体験シアター“INOCHI THEATER”です。僕たち人間は、目で見たり、耳で聴いたりと、五感を持ってしまっているので、それでしか世界を認知できません。けれど、きっと僕は、それだけでは感じられないこの世界に触れてみたいんだと思います。

松島:岩手県花巻市にある、「命のミュージアム るんびにい美術館」では、この“INOCHI THEATER”を 4ヶ月間にわたり開催しました。アートディレクターの方から「生命を光として表現してほしい方がいる」とリクエストをいただいたことがきっかけでした。その方は、ご自身で自分の体を動かすことに大きな困難を抱える重度心身障害で、眼球と、足の指を数ミリだけ動かせる方でした。この方が、ご家族とご自宅で暮らしているその瞬間の生命のリズムが、岩手のミュージアムでリアルタイムで光になる「INOCHI SYSTEM」をつくりました。この方の生命の光をひとつの大事なものとしながら、参加者もご自身の鼓動を光として重ねていく、そんな体験でした。

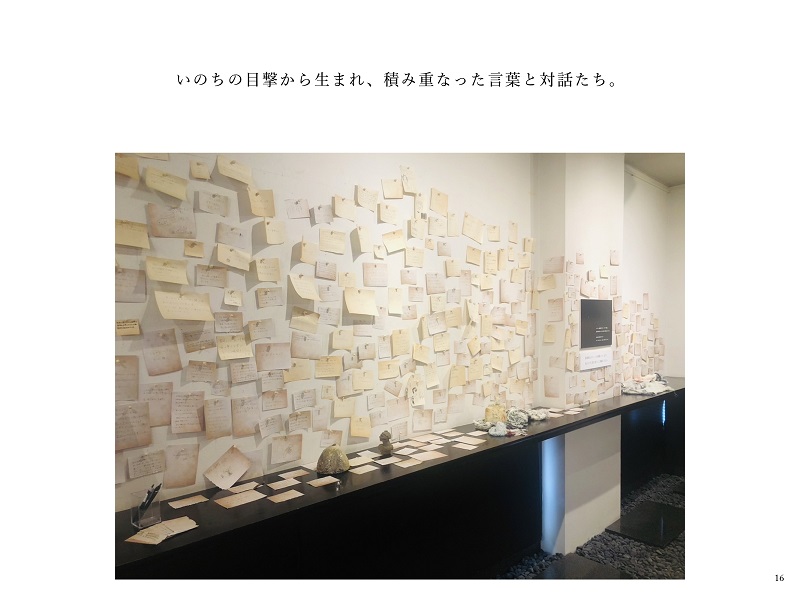

松島:イベントは4ヶ月にわたり実施し、体験した方から600を超える声が集まりました。あとで知ったのですが、数日後に心臓手術を控えた方もご参加されたそうです。その方が書いた言葉は「命の輝きを最後まで感じながら生きていきたいと思います。」という言葉でした。どんな気持ちでこの体験をしたんだろうと考えさせられました。

お子さんから「自分の鼓動に合わせて、どくどくなっていたのが不思議に思いました」という感想があったり、「亡くなったお母さんが隣にいる気がしました」と話す人もいました。本当に人によってまったく違う反応でしたが、それぞれが「生きること」を考えるような時間になったように思います。

松島:僕にとって、「この世界にある、五感では捉えきれないものをどう身体的に感じられるか」は、とても切実なテーマです。そして1つ目の作品群が、これまで紹介した、世界を<いのち>の眼差しで見る、“INOCHI THEATER” でした。

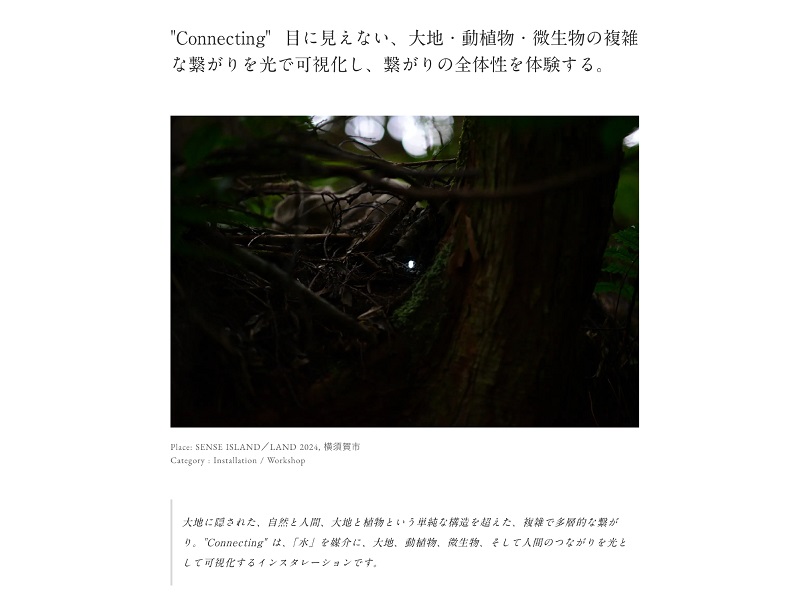

2つ目は、世界を<つながり>の眼差しで見る、“Connecting”という作品です。大地・植物・微生物・菌糸などが水を介しつながっていると光るセンサーを活用し、目には見えないつながりを光で可視化する作品をつくりました。例えば、あるデバイスを持ちながら、地面を直接手で触れると、遠くの木々が光る、そんな体験です。実際に1km程度離れていても光っていたので、本当に「大地や森ってつながっているんだ!」と、世界のつながりの複雑さと出会わせてくれた作品でした。

3つ目は、世界を<宇宙や大地から飛んでくる素粒子>の眼差しで見る、“素粒子の鼓動” という作品です。福島県の飯舘村という原発の影響で避難区域とされ長年居住できなくなってしまっていた村に、図図倉庫(ズットソーコ)という場があります。この場は、環境世界をコンセプトに、様々なものの見方を提示してくれる場所です。そこで僕たちは、宇宙から飛んでくるものを光にする作品をつくりました。普段の世界では見えない、宇宙や大地からガンマ線と呼ばれるエネルギーの塊が飛来してきた瞬間、それも光として可視化する。見えないエネルギーの存在を、光として感じられるような作品です。

——アーティスト活動を続ける中で、松島は約2年前にARu株式会社というクリエイティブファームを設立しました。

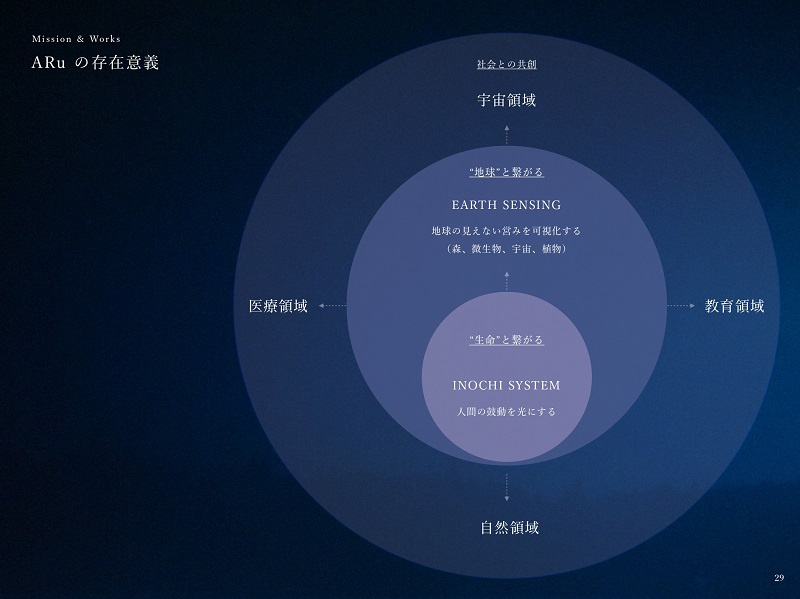

松島:「ARu」は、文字通りに「ある」「存在する」という意味で、英語のArt、Reality、unveiledの略でもあります。僕達は「ない」と思い込んでいても、本当は存在する現実や真実みたいなもの(Reality)を、アート(Art)を介してアンベイル(unveil)する。見えなかったものがあらわになる、そういうことをやっていきたいという思いです。

ARu が大事にしているのが、「ないものを、あるものに。」という考え方です。この世界には確かに存在しているのに、僕たちにはわからないし、見えないし、感じられない何か。それは自分たちの感情かもしれないし、人とのつながりかもしれない。あるいは、はるか遠くで光っている星かもしれないし、微生物かもしれません。そこで少なくとも「この世界に間違いなく存在するのに感じられない何かを感じたい」という強烈なエゴみたいなものから、「ないと思っているものを、あるものにする」、アートやクリエイティブに挑戦しています。この「ないものを、あるものに。」するために、大きく2つのことに取り組んでいます。

松島:1つ目は、これまで紹介してきたアート体験です。僕にとってとても大事なことは、「世界に触れている実感」です。なぜ僕達人間は、五感でしか世界を感じられないのか。なぜ可視光しか見えないのか。世界はもっと豊かで、複雑で、深遠で壮大なのに、なぜこんなに身体という枠に縛られなければいけないのか。そんなことを思いながら、五感というものを超えてこの世界を感じるようなことをする、世界の見え方を変えてしまうような、科学と芸術を組み合わせたアート体験に取り組んでいます。

2つ目は、医療・教育・自然・宇宙などの領域における、パートナーとの共創事業です。「新しい在宅医療」のプロジェクトに取り組んだり、Art for MOTHER OCEANという世界中から集った海洋科学者とアートを媒介に、人と海との関係性を捉え直すプロジェクトなどもしています。さらには、「宇宙技術で、世界平和に挑む。」をミッションに掲げるスタートアップ Space Tech Accelerator では、Chief Creative Officer としても現実創造に挑戦しています。

この2つはまったく異なるものに思われがちなのですが、僕にとっては両方が必要不可欠でした。アートの領域として、「未だこの世界にないものをつくる」という営み。そして、宇宙・医療・自然・教育などの領域で、パートナーとともに現実を創造していくこと。この2つを同時にやることが、僕にとってはとても重要なんです。アートやクリエイティブは、つくろうとしてつくれるものではありません。宇宙の作品をつくるなら宇宙に触れなきゃいけない。命の作品をつくるなら命に触れなきゃいけない。自然の作品をつくるには自然に触れなきゃいけない。

世界と触れる、というコアを中心に、アートと現実の好循環を育んでいきたいです。

松島:よく聞かれるのが「最終的に何をやりたいのか?」という質問です。そのたびに「わからない」とか「成り行き」と答えています。もちろん、人のためにとか、お金のためにとか、悩むこともたくさんあります。でも、本当にやりたいことは何かと問われたら、僕は多分、「万物を光にしたい」と答えます。僕は「光」というものが好きだし、光を介して世界を感じることにすごく魅せられてしまっているんです。そのためには、膨大な開発が必要ですし、仲間を巻き込まなきゃいけません。地域のパートナーも見つけなきゃいけませんし、お金もたくさん必要です。やることは死ぬほどあります。作品をつくるという営みだけではとてもつくりきれません。そのために僕にとって必要だったのが、宇宙や医療、森や山、教育のように現実に触れる領域で社会に接点があるような仕事と、アートの領域のような一見社会と接点のない、意味のない、作品をつくるという営みの両方が同時にあることでした。

僕がずっと抱えてきた問いは、「生きるとは何か」でした。何をつくるか、どう稼ぐかも日々悩んでいますが、最終的には「生きるとは何か」に悩み続けているのだと思います。僕の場合は、多分作品という形で世に問いかけてしまいたくなるほど、悩みすぎて、わからなすぎたんだと思います。その叫びみたいなものが作品として発露したのかもしれません。

冒頭で、皆さんに伝えたいことが1つあるとすれば「ないものを、あるものに。」と話しましたが、さらにその奥で僕が皆さんと共有したいのは、「生きるとは何か」という問いなのかもしれません。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。