注文の多い映画店

映画鑑賞の新たなスタイルを提案するプロジェクト「Label Betty」。日常生活に映画の魅力を取り戻す活動をしています。

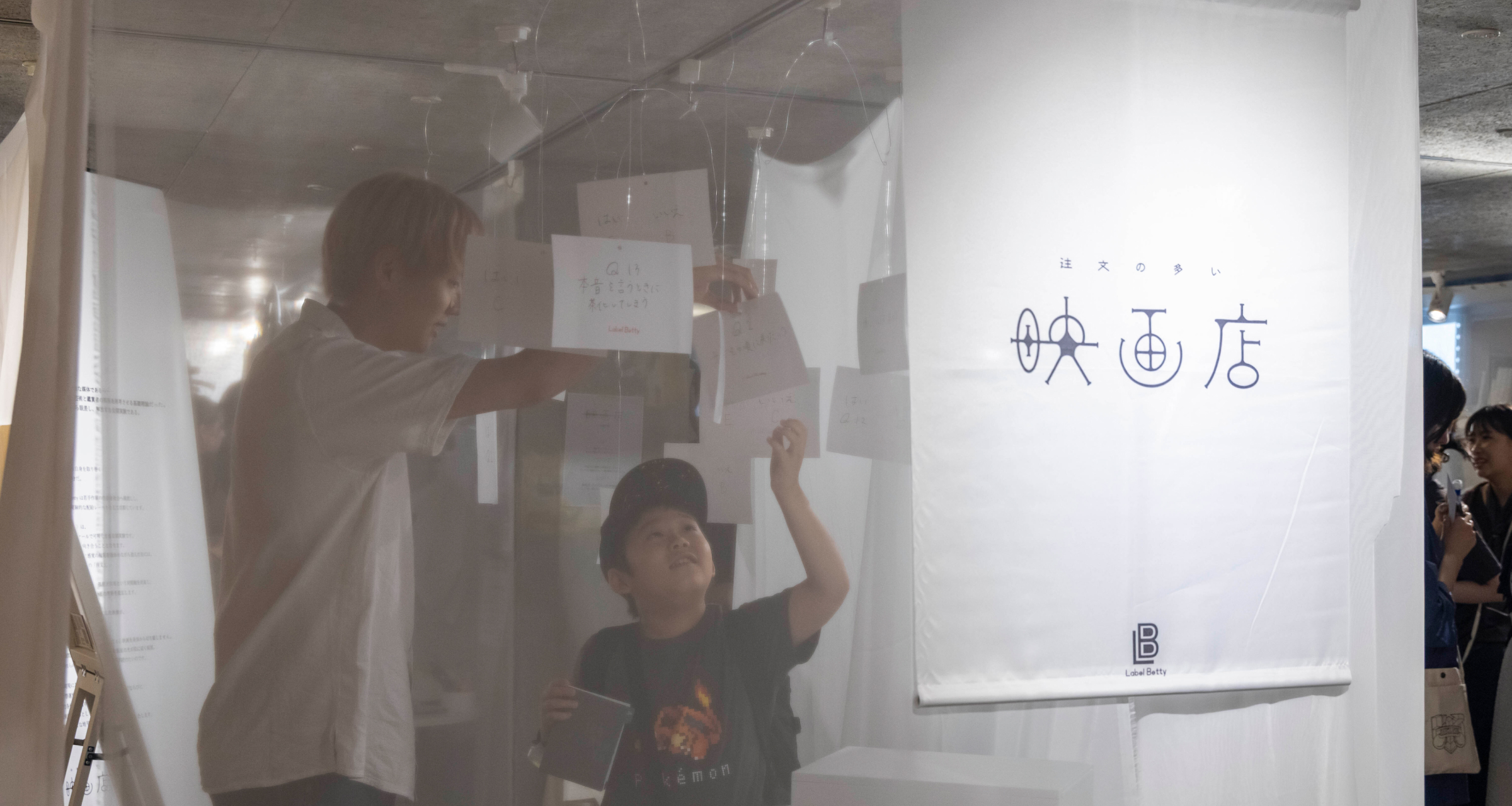

ナナナナ祭2025で彼らが挑んだのは、体験展示「注文の多い映画店」。ブースでは今の自分を見つめ直していきながら、ぴったりな映画と出会えるという体験を来場者にしてもらいました。その模様をLabel Bettyの埜邑が振り返ります。

私たち Label Betty は、まだ見ぬ映画と「あなた」が出逢う映画レーベルです。コロナ禍で上映機会が奪われた経験をきっかけに、若い監督たちの作品を“質量あるかたち”で世に送り出す仕組みづくりに取り組んできました。

今までには、自主映画の配給・上映や、香水と一緒に体験する映画上映イベントなどを開催してきました。今回のナナナナ祭では〈注文の多い映画店〉と称し、質問に答えた先でいまの「あなた」へ最適な一本を持ち帰ることができるブースを用意しました。

宮沢賢治『注文の多い料理店』では、山奥のレストランに足を踏み入れた客が、扉を通過するたびに「手を洗え」「帽子を脱げ」といった予想外の指示を受け、最後には自分が食材にされてしまいそうになる… というスリリングな体験をします。

私たちは、指示、つまりは身体的な介入を、映画経験に置き換えることができないかと考えました。タッチするだけで映画が現れるという直感的な驚きを提供しつつ、質問に答える → ボックスを選ぶ → 封筒を開けるという一連を通じて、フィジカルな映画との関わりを検証しました。

現代において、映画館に足を運ぶことは必然ではなくなりました。スマートフォンさえあれば、誰もが好きな場所と時間に映画を選べる時代です。映画館で観賞することを前提にしていた映画にとって、オンデマンドサービスは革命でした。

一方で、特に聞いたこともない作品に手を伸ばすという行為のハードルは、むしろ上がっているように感じます。画面上では、曖昧な「マッチ度」なる数値で判断する、しかし、友人や家族からLINEで送られた映画のリンクがウォッチリストに埋もれていく。こういった経験、ありませんか?何を隠そう、僕自身もその一人です (笑)

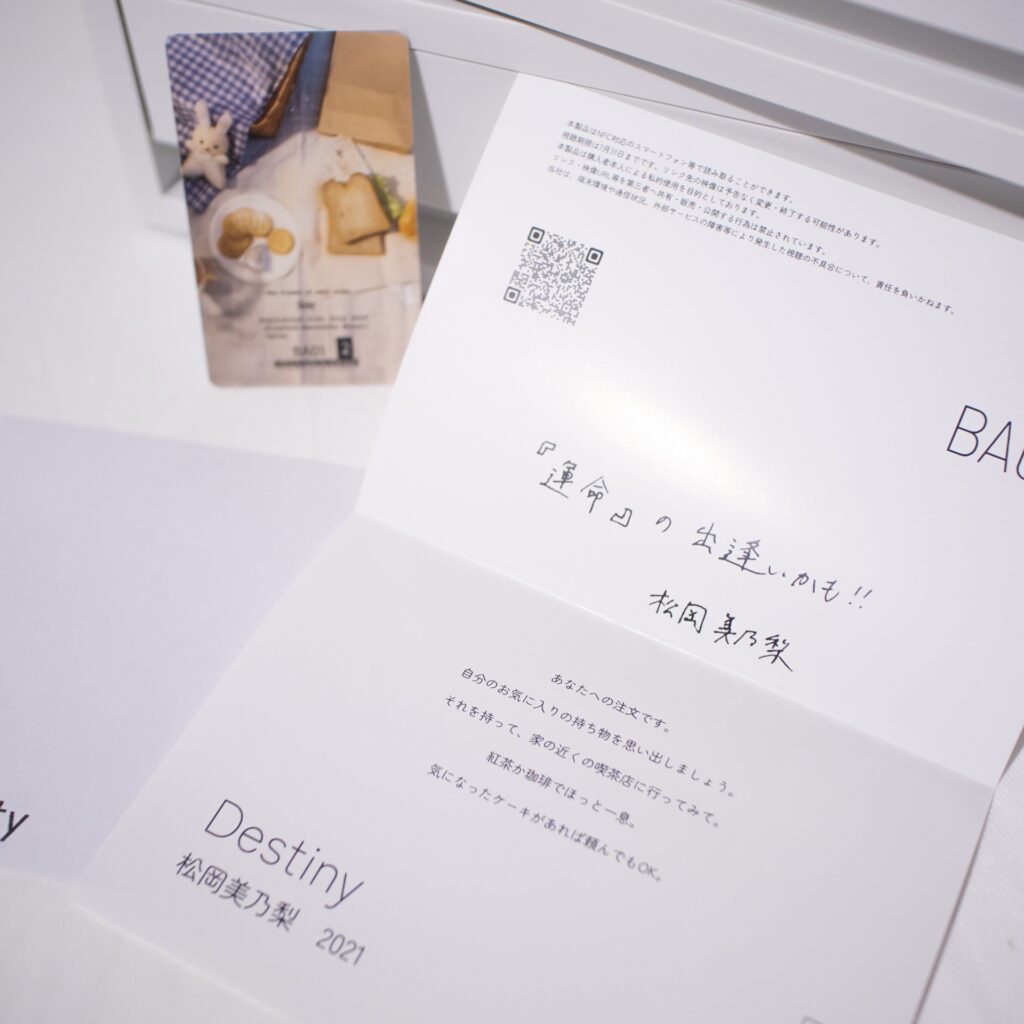

スマートフォン上の無数の映画から選び取るよりも、肌で接触できる形態で映画を贈りたい。映画を観賞することもまた身体行為だと定義する Label Betty は、NFCタグを活用したカード型の映画「Cinema Card」を開発しました。VHSやDVDに次ぐ、スマートフォンにかざすだけで映画を視聴できる未来のカード。この新たなパッケージを提案する実験です。

そんな Cinema Card を取り扱った本ブースには、たくさんの仕掛けが隠されています。まず、体験者は、入り口すぐで、Label Betty の基盤でもあるメルロ=ポンティの身体論を援用したステートメントに対面します。そして、その横には鏡が据えられ「Who is This」の文字が。あなたの内省的な思惑の始まりを予感させます。

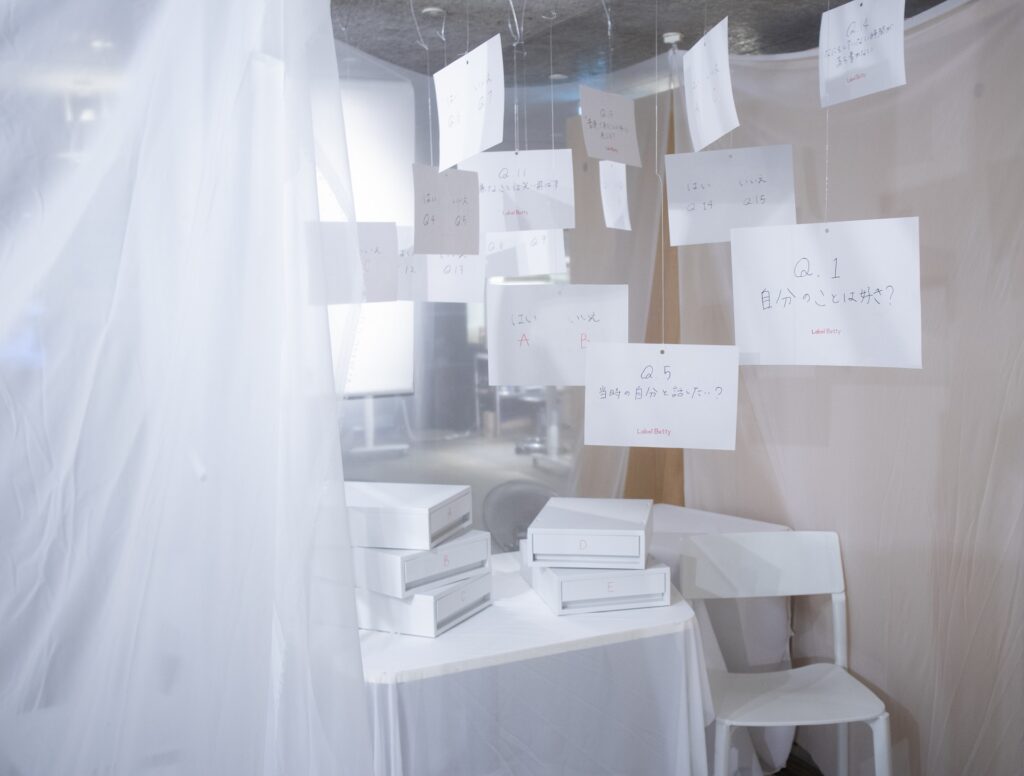

横を向けば、無数の質問が宙を漂います。「自分が好き?」「弱っているときは一人でいたい?」「誰かの人生のことを考えてしまう?」といった問いかけに自己を観察をしていくと、5つの白いボックスと出くわします。体験者は、指定されたボックスから一枚の封筒をとって、受付に戻ってきてもらいます。

これだけで、既に注文の多さに戸惑われるかもしれません。ですが、まだ終わらせません。この体験は、持ち帰ることによって完結します。封筒の中には、今の「あなた」に観てほしい Cinema Card が一枚入っています。今回キュレーションした5作品は、全て30歳以下の監督の短編自主映画で、ストップモーションアニメや現役高校生のSF作品、全編フィルムで撮影された学生映画など、普段はお目にかかれない多様な作品から一本選ばれることとなります。

さらに、封筒の中には一枚の便箋が同封されていて、監督からの直筆メッセージの他に「注文書」が記されています。「家の近くの喫茶店に行きましょう」「河川敷を歩いてください」など、映画を観る前や後に試してほしい注文が。映画を観ていない時間も、映画の世界を拡張することができるインスピレーションを残しています。

体験していただいた皆さんが、最後にはポップコーンを片手に、ワクワクしながら映画を持ち帰っていく姿を見届けました。早速観たという方から熱のこもった感想を頂いたり、一緒に来た方と映画を交換したり、実際に来場していた監督と言葉を交わしたりと、思い思いに映画を楽しむ様子が印象的でした。

今回の実験で検証したポイントは大きく二つです。ひとつ目は、アルゴリズムではなく、自分が答えた問いが映画の選定に作用することで作品への没入度が高まるのかという検証。もうひとつは、映画を持ち帰ることで VHS や DVD と同様の所有感を得ながらも、ストリーミングの手軽さを両立できるのかという検証です。

今回の体験では、鏡での自己投影、ポップコーンの香り、質問をめぐって身体を動かし、封筒の手触りなど五感を刺激する導線を意識的に設定しました。これにより、普段であれば感じるはずの、名前を聞いたことのないような短編映画を選ぶ抵抗がなくなり、例えるなら映画『ハリーポッターと賢者の石』で主人公が杖に選ばれるような、特別な映画との遭遇を感じてもらうことができました。

さらに、封筒に同封した「注文書」を実践した来場者からは、映画が深く記憶に残ったという感想もお寄せいただき、日常の動作や景色と作品テーマが結びつくことが、作品へのリテンションを高めることを確認しました。映画を観ている時間の前後もあわせて楽しんでいただける、余韻の新しいあり方になったように思います。

また、NFCカード完売後も、QRコードとステッカーのみの簡易セットを求める来場者が相次ぎ、カードでなくても映画を贈られた感覚が残るという声が多く聞かれました。一方で、カードの方がユニークだという意見もいただき、映画を開くまでの動作が、映画への手応えに直結しているようでした。少なくとも、持ち帰ることができるという物質性が、今後のサブスクリプションやオンデマンドへ応用できる可能性が見えてきました。

本イベントにあたり、準備にはさまざまな壁がありました。カードへデザインを施すにあたり、印刷機がNFCタグ内のコイルと干渉し直接書き込めないことが判明したり、ポップコーンの分量が試作品と現物で差があり、たくさん余りが発生してしまったり、初歩的な課題ながら頭を悩ませました。また、作品の蒐集の段階でも、キュレーションの軸が定まらずに進行が遅延していきました。

しかしながら、NFCタグのデザインはシールに変更して代用、ポップコーンは前日準備に勤しむ他のプロジェクトの方々に差し入れとしてお渡しし、皆さんとの交流の機会が生まれました。キュレーションに関しては、作品たちに孤絶/共鳴という相反するテーマが内包されていることに着目し、それから質問を構築していきました。メンバーがそれぞれ課題解決にあたったことで、最終的には想定内の手筈で進めることができました。

空間設計も、ブースの可視性を保ちながらどのような布地で囲うかという点で大きく悩みました。これには、イサム・ノグチの《ノグチ・ルーム》(1951, 2003) という部屋に、移設後に隈研吾が設置した薄布から着想を受け、デニール数の異なるさまざまなサンプルを持ち寄って議論を重ねました。タイトなスケジュールのなかで、監督との契約書締結を進める者、体験設計を何度も見直す者、空間デザインやグラフィックデザインに尽力する者など、メンバー各自が他プロジェクトで培った能力を持ち寄って達成できました。

小さな積み重ねが功を奏し、「空間・ロゴ・カードなど、細部までクリエイティブが洗練されている」という声も多くいただき、理想的な環境に仕上がったように感じます。魅惑的で内省的な世界観と、100BANCHの中に突如現れる異様な雰囲気を演出することができました。

ブースに監督が来てくださった際も、「自分の作品がカードになるのは新鮮だし嬉しい」と語ってくれ、開発の苦労も報われたように感じました。「持ち帰った映画が自分への手紙みたいで愛おしい」といった温かい声も聞くことができ、映画を贈る行為そのものに、新しい価値が生まれ得ると確信しました。これは、Label Betty が今後も実験を続ける100年後の未来の姿に繋がるものです。

上映を軸に活動してきた Label Betty ですが、今回は新たに家でも楽しめる映画経験を提案しました。私たちは、祠のように、生活の導線に潜むような映画の拠点を作っていきたいと考えています。今後とも「あなた」と未だ出逢っていない映画を届けていきますので、これからもぜひ応援してください!