「偶然の出会いを生み出す」AIが、新しい挑戦にあふれた社会を実現する

Next Serendipity

「偶然の出会いを生み出す」AIが、新しい挑戦にあふれた社会を実現する

-

Next Serendipity リーダー 髙松周平

「翻訳できないことば」との出会いから、言葉が人の心に灯る循環を生み出したい

私たちは、「翻訳できないことば」を軸に、言語の多様性と日常の感情をつなぐプロジェクトです。

kotohaの活動には二つの柱があります。ひとつは、世界中の「翻訳できないことば」を記録・共有するオンラインデータベースの構築です。インターネットや生成AIでは拾いきれない、曖昧で繊細な言葉たちを、言語研究者や言葉好きとともに調査・収集し、未来へと残すアカデミックな取り組みです。 もうひとつは、「翻訳できない言葉」をより身近に感じてもらえるよう、それらが表す感情や状況を体感できる映像作品や企画展、商品の制作を行っています。

私は9歳から3年間タンザニアで暮らした経験をきっかけに、「アフリカを一面的なステレオタイプではなく、その本当の姿で伝えたい」という思いを抱き、これまで活動してきました。大学入学後はその思いを実現するために映像制作を仕事にし、ドキュメンタリーやプロモーション映像を通じて、人々の生活や文化の奥にあるストーリーを社会に届けてきました。

その過程で出会ったのが、消滅危機言語の研究に人生を捧げる巴山未麗です。彼女には深い言語への知識と情熱がありましたが、それを社会に伝える手段を模索していました。私は映像や展示といったクリエイティブの力で彼女の活動を日常の共感に昇華させ、少数言語を「翻訳できない言葉」という切り口から日々を生きる私達の感情と結びつけて体感できるようにしました。学術的な領域に留まっていたテーマを、多くの人に届く形に変える――その橋渡しこそ、私が最も得意とすることです。

言葉と日常の感情をつなぐ「kotoha」は、私のクリエイティブを通じて伝える力と、彼女の言語への探究心が交差することで生まれました。これからもこの交差点から新しい価値を生み出し続け、言葉の可能性を社会に実装する挑戦を牽引していきたいと考えています。

「言語はコミュニケーション手段だ。」とみんなが言う。 「役に立つか、立たないか」という視点で語られることが増えてきている現代社会。 それは言語たちが私たちの日常にあまりに当たり前で溶け込みすぎているからではないでしょうか。 「話者数」「文字の有無」など関係なくどの言語も平等に存在する、大きな価値であり魅力が言語が持つ「非翻訳性」であると思います。 たとえば、自分の中にある言葉にならない感情に、世界のどこかの言語にその感情にピッタリの言葉が存在することを知ったとき。それだけで、自分の気持ちが少し肯定されたような、世界の誰かも自分と同じ気持ちになったことがあるんだと思えることができます。 「翻訳できない言葉」と出会うことが、人とことばの関係を揺さぶり、消滅の危機にある小さな言語が再び誰かの心に灯るような循環が生まれる——これが私たちのプロジェクトの仮説です。

私たちの活動は、ビジネス、研究、アーティストとしての表現のいずれにも当てはまりますが、そのいずれか一つに限定することはできません。語学以外の分野で「言語」を主軸に据えたプロジェクトは、これまでアカデミックな団体によるものが中心であり、研究機関の外で展開される例はほとんどありませんでした。だからこそ私たちは、時に孤立しながらも、分野や領域を横断し、言語が持つ可能性を信じて、活動を続けてきました。 100BANCHには、特定の枠に収まらず、ジャンルを越えて挑戦し続けるプロジェクトが数多く存在しており、まさに私たちが目指す姿勢と重なる部分が多くあります。また、これからのkotohaの3カ月間(9月〜11月)は、「展示」「商品開発」「短編映画」に向けて、「制作」に最も注力したいと考えています。

kotohaでのことば収集と社会への実装を通じて、翻訳できないことばブームの風を吹かせ、企業等との翻訳できないことばを用いたプロモーションやコラボ企画を複数展開したいと思っています。kotohaが持つ、「翻訳できないことば」というアセットを用いて、企画展、商品開発、映像制作の三軸においてマネタイズを成功させることを目標にしています。

「100年後には世界の言語の半分が消滅する」と言われています。 これだけ英語が重要視されるこの社会だからこそ、少数言語と呼ばれる小さな言葉たちと新しい価値を生み出すことは、もっと世界を面白くしてくれると信じています。私たちはkotohaを通じてこれまでの言語への概念を大きく覆し、世界中で「言語ブーム」の風をふかせます。

kotoha 共同代表友成隼也

慶應義塾大学総合政策学部4年。2003年名古屋生まれ、東京・タンザニア育ち。9歳から3年間、アフリカのタンザニアに住み、貧困だけではない、アフリカの明るい側面に気がつき、その魅力を発信するように。現在は慶應義塾大学に通いながら、日本とアフリカの2拠点でプロモーションやドキュメンタリーなどの映像制作に取り組んでいる。 その活動の集大成として、kotohaを立ち上げ、展示やプロダクト開発、ショートドラマ配信や短編映画などのクリエイティブのプロデュースを行っている。

kotoha 共同代表巴山未麗

慶應義塾大学環境情報学部4年。これまで40以上の国を訪れ、現地家庭でホームステイをしながら調査した言語は50以上。セネガル人向けフランス語学習アプリLEUK STUDYの開発を経て、ビジネスやクリエイティブの視点で少数言語の新しい価値を生み出すことを目指しkotohaを立ち上げる。現在はフランスで100言語以上が学べる大学に留学中。

kotoha 展示部門統括荒井光寛

成城大学社会イノベーション学部4年。大学2~3年次に、成城大学の生涯学習支援事業の広報活動に従事。現在は、ブランディング会社で長期インターンをしながら、愛媛県今治市の広報活動にも参画中。世界の言語と私達の日常を繋げる本団体の活動に可能性を感じ、ジョイン。メンバーの友成、福家とは中高の同期。kotohaでは企画のプランナーやコピーライターとして活動に参画している。

kotoha 映像部門統括渡邉このみ

幼少期から俳優業を始め、現在に至るまで様々な作品に出演。中学でのマレーシア留学経験後、高校1年次に起業。感情ワークショップや哲学対話など、「認知」と「言語化」を軸に日本全国でイベントを行う。現在は俳優だけではなく製作として劇団や映像プロジェクトに携わっている。kotohaではSNSコンテンツの脚本・監督・出演をしている。

kotoha プロダクト統括/デザイナー前田悠翔

慶應義塾大学総合政策学部1年。生後3ヶ月でイギリスに引っ越し、フランス、クロアチア、スペイン、ベルギー、イタリア、ドイツ、トルコを訪問し、飛行機の中で1歳になる。自身の学校へ対する愛から、反対の不登校や教育に関心があり、高校生で起業し合計4法人の役員や代表を務めている。教育とは別に昔諦めていた言語への興味関心、発想を爆発させるためにkotohaに所属し、プロダクト開発やデザイナーとして参画している。

kotoha プロダクト統括/デザイナー加茂優花

慶應義塾大学法学部2年。大学1年次に『すべての人が自分の好きな自分に』を掲げ、主に高校生の探究学習支援を行う合同会社GleamTechを設立。「言葉やデザインで人の心を動かすこと」に情熱を注ぐ。U-23サミット2025副代表。kotohaではプロダクト開発やデザイナーとして参画している。

kotoha エンジニア福家紘友

神戸から来たとにかく物をつくるのが好きなエンジニア。以前は通信高校・大学向けのAndroidアプリ開発に従事しており、今では電動トゥクトゥクの貸し出しアプリを開発中。専攻は機械工。kotohaの活動をエンジニアの立場から支えている。

kotoha シネマトグラファー徳田龍樹

慶應義塾大学環境情報学部4年。大学1〜2年次に実写映像制作の現場で経験を積み、3年次からはロボット系研究会に所属し、人とロボットのインタラクション研究に取り組む。映像やロボットといった無機物と人間との関係性に関心を持ち、その延長としてkotohaに参加。現在は家電量販店でテレビ・エアコンの販売に従事しながら、映像および技術面からkotohaを支援。長野県上田市出身。

プロジェクトの歩み

入居開始

リメイクマッチングプラットフォームやバクテリアをインクとしたバイオアートなどGARAGE Program第99期の4プロジェクトが100BANCHに入居

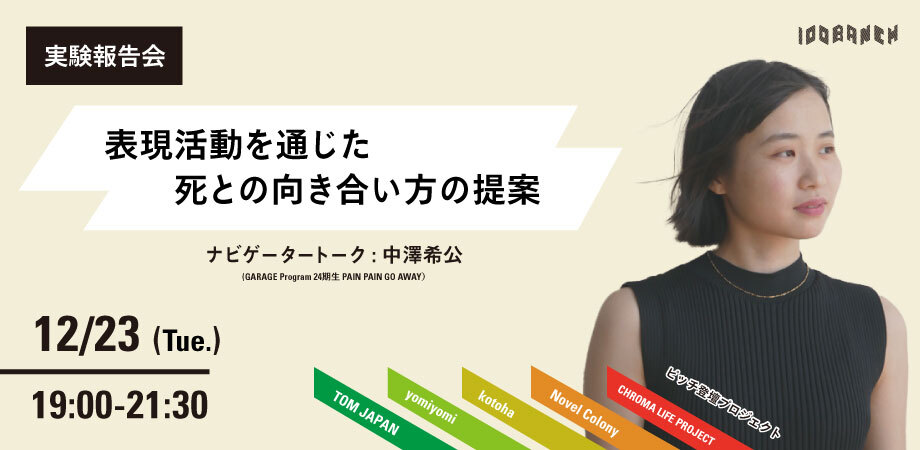

「表現活動を通じた死との向き合い方の提案」100BANCH実験報告会

2025年12月|GARAGE Program 応募相談会

100年先の未来を描く5プロジェクトが登壇 2025年12月 GARAGE Program実験報告会

「kotoha」プロジェクトが、恋の“もどかしさ”を世界の言葉で解き明かす「#この気持ちに名前があったら展」を2月3日から渋谷で開催

「バイオ研究の敷居を下げ、みんなで目指す技術発展」100BANCH実験報告会

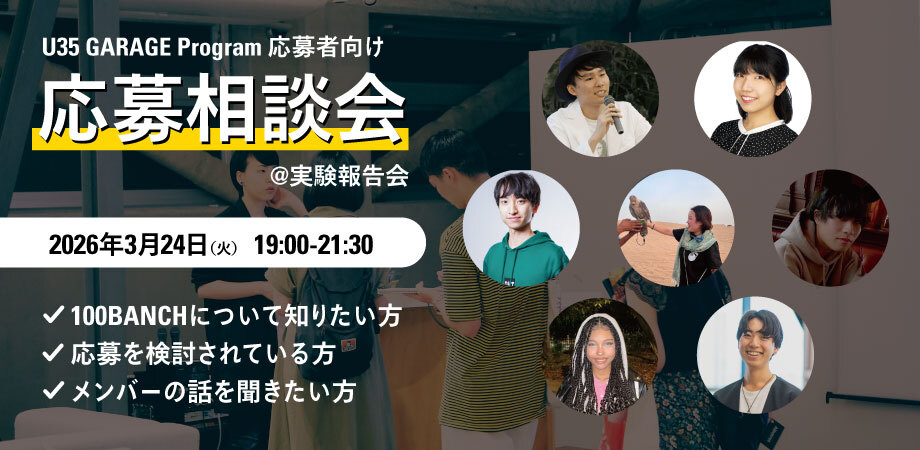

2026年3月|GARAGE Program 応募相談会

コンタクト