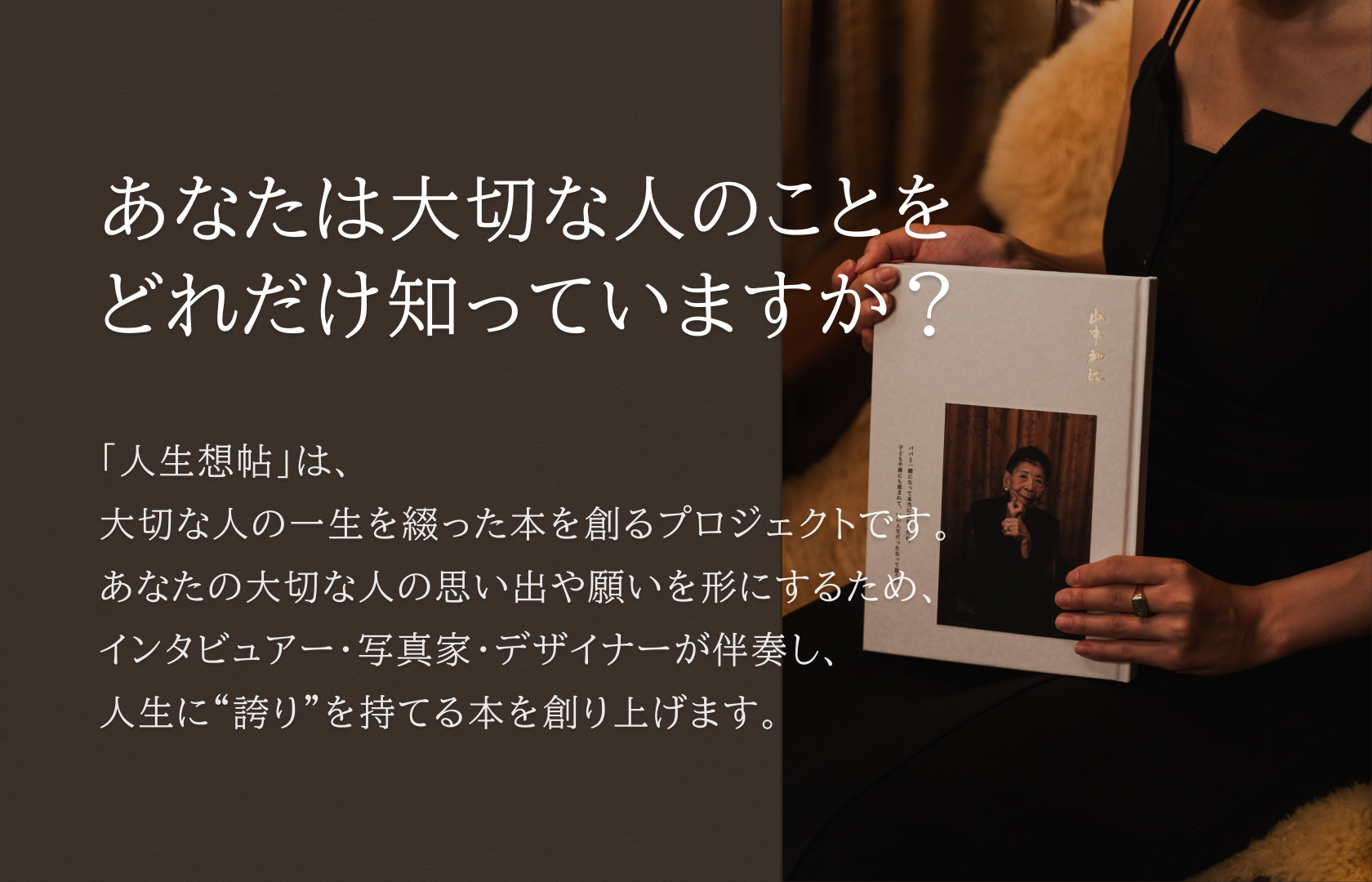

あなたは大切な人のことをどれだけ知っていますか?

自分の人生を誇れる未来をつくる。

JINSEI SOCHO

あなたは大切な人のことをどれだけ知っていますか?

自分の人生を誇れる未来をつくる。

-

人生想帖 リーダー 川邊祐詩

大切な誰かを想うとき、私たちはどれだけその人のことを知っているだろうか?

「人と人が関わる」純粋な楽しさと、「もっとその人のことを知りたかった」という後悔。その両方を、田舎のご近所付き合いや祖母との同居、親族ではない認知症のおじいちゃんとのルームシェアなどちょっとユニークなかたちで体験してきた、JINSEI SOCHO(人生想帖)の川邊祐詩。一緒に暮らしていたのに何に悩んで、何が嬉しくて、どんな想いで子育てをしてきたのか、その人のことを自分は何も知らなかった。そんな気づきが、人生想帖の活動の出発点になったと言います。

たとえば「ビールが好き」という一言にも、「誰かと飲んだあの夜」があって、その人の人生のどこかに、誰かと過ごした記憶や、大切な時間が隠れているかもしれない。そんな物語をすくいあげ、その人の人生を一冊の本にしたい。その過程で、その人と出会い直していきたい。

そう語る川邊。今日はそんな彼自身の人生のストーリーをほんの少し、のぞいてみます。

――最近の人生想帖の活動といえば、先日の「ナナナナ祭2025」で体験ブースを出展していましたよね。お疲れ様でした。どんなことを考えて出展していましたか?

川邊:僕らがつくっている「人生想帖」って、「いいね!」「大事だね」と言ってもらえることが多いんです。「大切な人の人生を本にするって、素敵ですよね」と。でも、「いいね」と実際に自分も「やります」のあいだには、距離があると感じていて。もちろん本をつくるには金額的なハードルもありますし、時間もかかります。あとはそもそも「人の人生を知る・聴く・形にする」ということに、慣れていない人が多い。その距離の正体を知りたくて、今回出展しました。

ある90歳のおばあちゃんの0歳から90歳までの人生の紆余曲折を綴った本「人生想帖」。インタビューや撮影、昔の写真の整理などをし、200ページの長編を制作しました。

川邊:展示ブースでは「大切な誰かの人生について問う」というカードを通じて、自分の大切な人のことを思い浮かべながら質問を選んでもらいました。祖父母や両親など、大切な人の「昔のあだ名は?」とか「一番悔しかったことは?」とか、意外と知らないことが多いんです。

印象的だったのが、「向き合うのが苦しい」と言った方がいたことです。末期がんのおじいちゃんがいる方が僕たちのブースに来てくれて。「改めて本人に質問することで死を意識させてしまうかもしれない。でも、いなくなったらもう聞けない」と涙を浮かべながら問いカードを選んでいたんです。それを見て、僕らがやりたいことって、こういう後悔を減らすことなんだよなぁと、再認識しました。

――川邊さんの、その「大切な誰かを想う」気持ちの根源を今日は聞きたいと思っていました。大事だと理解はしていても、多忙な日々の中では自分のことだけで精一杯になってしまう人も少なくないと思うんです。

川邊:そうですね。「大切な誰かを想う」っていきなり言われても、「いいことですね」って感じでちょっと距離もありますよね。僕も以前、自分のことを伝えたり受け取ったりするのが苦手だったんです。両親は共働きだったのですが、寂しいとか、そういう感情を口にしたこともなかったし、何となく自分を出すのを60点くらいで抑えて生きてきたような感覚があって。でも、だんだん「人と人が関わる意味」とか「本当の意味でその人らしくいられること」がどういうことなのか、わかってきたのかなと思います。

――今まで「人と人が関わる」ということを、どのように体験してきたんですか?

川邊:小さい頃から、ずっと祖母と暮らしていました。高校・大学を卒業する22歳まで一緒に。そういう生活の延長で、近所のおばあちゃんたちとの交流も多かったです。田舎だったので、家の戸がガラッと開いて「おすそ分け持ってきたよ」って人が入ってくるような暮らし。“人と人が当たり前に関わる”という感覚は、この頃から自然に身についていたのかもしれません。

……ばあちゃん、すんげぇ厳しい人で(笑)。一般的なおばあちゃんのイメージよりも親のような存在でした。よく喧嘩もして。でも小学生のとき、僕が思わず手を出してしまって、祖母が転んでケガをしたことがあって。「あれ、ばあちゃんって、こんなに弱かったんだ」と気づいた瞬間が、すごく記憶に残っています。

小学校から高校までサッカーをやっていたのですが、大きなケガをして、2年ほど走れない時期がありました。ずっとレギュラーで頑張っていたのに、みんながどんどん上手くなるのを見ているしかなくて。劣等感でつらかったけど、リハビリに通っていたときに出会った理学療法士が、ただ治すだけじゃなくて、「そのケガをどう前向きに捉えるか」ということを一緒に考えてくれる人で。そこにすごく感動して「この仕事すごいな」って思ったんです。「人の人生に寄り添える仕事だ」と思いましたね。

――それで、大学でも理学療法士の道を?

川邊:はい。小さい頃は「体操のお兄さん」や「ストレッチマン」、スゲー!と憧れていたのですが(笑)、ぼんやりと「人を笑顔にしたい」というのはずっとあったのだと思います。

大学では実際に理学療法士の勉強をして、スポーツトレーナーとしてチームに帯同したりもしていました。でも続けていくうちに、「この手段じゃなくても、人をハッピーにできるんじゃないか」と思うようになって。自分はもっと違う形で人に関わる方が向いてるのかも、って。

病院実習でいろんな患者さんと出会う中で、リハビリを頑張っているのに「退院しても帰る家がない」とか、「目標がない」とか、そんな人がたくさんいたんです。それを見て、うーん・・・さびしいなぁーーー、と。理学療法士は体を治す仕事だけど、その人が「どう生きるか」という部分には関われないことも多い。それで辿りついたのが今働いている会社で、ルームシェアという形で「同居」しながら介護をしたこともあります。

https://note.com/yushi_5fin/n/n381ae19294d1

川邊が当時のことを綴った記事「要介護5の血縁関係のない利用者さんのじいちゃんとルームシェアをした1年間」

川邊:病院の中だけじゃ解決できないことってたくさんある。だったら、暮らしそのものを共有してしまえば、もっと深く関われる。そう思っていました。

――自分の家族であったとしても介護が必要な人との同居は大変なことですが、なぜそのような暮らしができたのでしょうか?

川邊:いやー、僕もはじめからうまくいったわけではなかったです。今振り返ると、最初は「助けが必要な人」として関わっていたからだと思います。おむつ替えをしたり、ご飯を手伝ったり、お風呂に入れるとか。でも、そういう介助が必要な時間って、1日のうちの一部なんですよね。それ以外の時間は、人として普通に悩んだり、笑ったり、怒ったりしている。たまたまできないことがあるだけで、同じように生きているんです。「同じヒトじゃん!」と。

認知症の重い方でも、相談すると核心をついた言葉を返してくれたり、ただそばにいてくれたり。自分が落ち込んでいるときに救われたこともありました。僕のほうが助けられていることがたくさんあると気づいてからは、「してあげてる」じゃなくて、ただ「一緒にいる」って感覚に変わっていきました。

――「介護される人」「支援する人」といったラベルを超えて、人間として関わっていたんですね。

川邊:そうなんです。以前、自分のことを「笑顔が素敵な川邊くん」と紹介されるのがちょっと苦手でした。それだけじゃないぞ!、と(笑)。それって、介護が必要な方たちに「この人は何の病気で、どこが悪い」ってラベルを貼って見るのと同じだなと気づいたんです。病気とか年齢とかじゃなく、「その人の人生そのもの」に向き合うにはどうしたらいいのかを考えたいと思いました。

その認知症のおじいちゃんとの同居中、「この人の最期に後悔は残さない」と決めて過ごしていたつもりだったんですよ。一緒に回転寿司に行ったり、お酒を飲んだり、恋バナをしたり、いろんなことをしました。

でも、亡くなったときに、涙が止まらなかったんです。嗚咽しちゃって、「え?お、おえつぅぅぅ!? なんで、こんなに感情が!?」と自分でもビックリで。ちょっと引くくらい、自分の想像を遥かに超えて泣きました。「絶対に後悔しない」って思ってたのに。なんでこんなに感情が溢れるんだろうって、不思議で仕方なくて。

それで「あ、この人のこと、本当はまだまだ知らなかったんだな。もっと知りたかったんだな。だから悲しいんだな。」って気づいたんですよね。どんな人生を生きてきたのか。何に悩み、何に喜びを感じてきたのか。どんな思いで子育てをしてきたのか。そういうことを、全然知らなかったんです。そのおじいちゃんの80年近くの人生を知らずにいたんだって思ったとき、「もっとできることがあったんじゃないか」って、ものすごく悔しくて。

——その悔しさが「人生想帖」の活動につながっていった、と。

川邊:はい。でも最初から「本の形にしたい」と思っていたわけではないんです。介護施設などでよく使われている「私の暮らしシート」というA4の紙があって、趣味や好きな食べ物、住んでいた場所など、介護が必要な人の基本情報が書かれているんですけど、それを見たときに「こんなんで人のことがわかるわけないだろう!」って思って。

たとえば「ビールが好き」って一言で済ませるんじゃなくて、誰かと飲んだ夜の記憶があって、そのお酒を好きになったかもしれない。そういう“物語”が、人にはあると思うんです。だからこそ、人生という物語を、形にして残せるものがほしいと思った。それが、僕にとっては「本」でした。

僕自身は読書好きというわけではないんですけど。電車で本を読もうと思っても、1ページ目で寝ちゃうタイプ(笑)。でもだからこそ、その人の背景や関係性や想いが伝わる、自分のような人でも欲しくなる本をつくりたいって思ったのかもしれません。

——最初の1冊は、どうやって生まれたんですか?

川邊:本のつくり方なんて全然知らなかったのですが、よし一度やってみようと思って。喫茶店で隣に座っていたおばあちゃんに話しかけて、人生をインタビューさせてもらって、録音までして。でも、その録音をいざ書こうとすると、まったく手が動かなくて……。自分には向いてないなと感じて、そこで一度は諦めたんです。とんでもない挑戦です(笑)

でも、「誰かが本をつくれるなら、そのときにまたやろう」って気持ちはずっと持っていて。だから、ずっと出会いをナンパみたいに探していたというか(笑)、形にできる人をずっと待っていたんです。

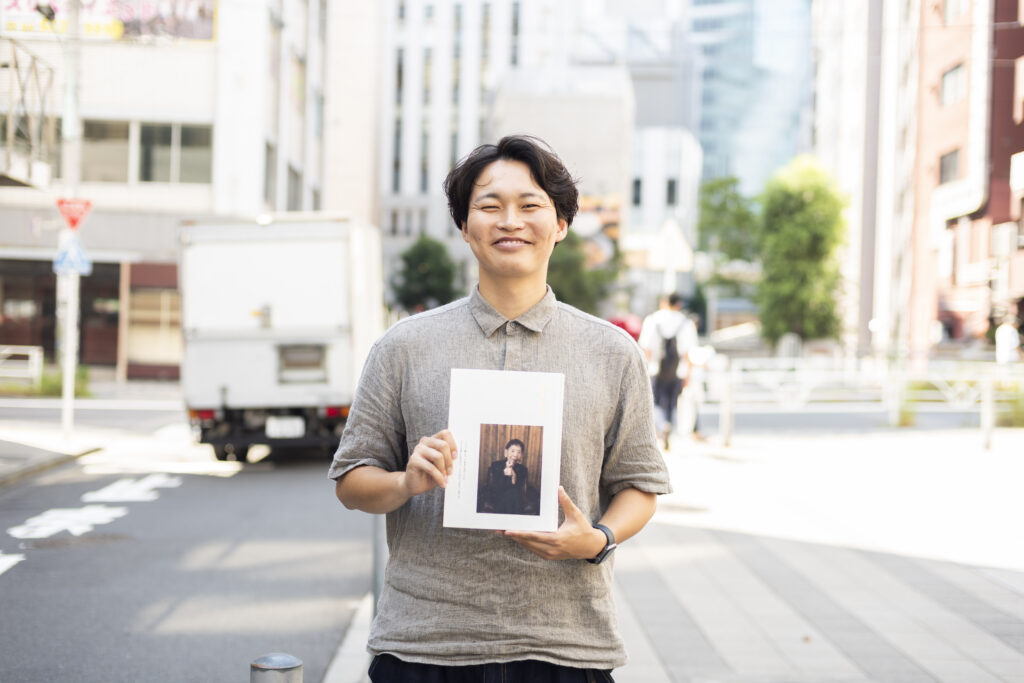

たまたま、現メンバーの伊原のおばあちゃんが、ご主人を亡くしたあと、ずっと「もう生きている意味がない」と言って落ち込んでいて。何かできることはないかと悩んでいた伊原に、「一緒に本をつくってみない?」と提案して、最初の1冊が生まれました。そこから、少しずつ活動が広がっています。

――でも川邊さんが喫茶店で体験されている通り、「本をつくる」って大変なことですよね。

川邊:時間もコストもめちゃくちゃかかります。インタビューや撮影を何度も重ねて、編集やデザインにも時間がかかる。そして何より、「その人らしさを残す」というのは重たい責任です。

写真やデザインの解釈でも「そのトーンじゃない」「いや、こうじゃない」とメンバー同士でぶつかることは日常茶飯事です。「この一枚で何を伝えたいの?」「この人の人生を伝えるのに、もっと温かみと儚さを出したい」「本当にこの一枚がベストだと思う!?」と、若干ケンカもしながら(笑)、何度も議論します。文章表現も、「本人の語り口に忠実にしたい」「でも家族が知らない一面も出したい」といったジレンマがあります。だからこそ、本人自身の見た世界を大事にしつつ、チーム内でとにかく事前に何度もシミュレーションし、現場でも自然体で話してもらえるように工夫しています。緊張されてしまうと、「よそ行きエピソード」になってしまうので。でもリラックスして方言で話されると、何て言っているか聞き取るのに苦労したり。「マンチュ、マンチュ」って言われて、「え?マンチュって何!?」みたいな(笑)。

時間はかかりますが、フォーマット化して大量生産するようなことはしたくない。印刷会社の方に丸々お願いすることもできるけれど、それでは僕たちが直接会って話したからこそわかる「その人らしさ」がうまく伝わらないかもしれない。本を開いたときに、手触りや重さからもその人の人生が感じられるような、そんな一冊をつくりたいという思いがあるんです。

――今後、人生想帖としてどんな取り組みを考えていますか?

川邊:人生想帖は、「本をつくること」そのものがゴールではありません。大切なのは、誰かの想いを誰かに届けるという営みが、社会の中でもっと自然に行われること。その手段のひとつが「本」です。

これからやってみたいのは、学校教育や行政と連携したアプローチです。最近、人生想帖の活動を知った学校の先生から「授業で使いたい」という問い合わせがありました。その先生は自身でも本をつくった経験があり、生徒と一緒に誰かの人生を本にする授業をしてみたいと話してくれたんです。それを聞いて、「これは可能性がある」と強く感じました。

あとは本づくりだけだと、どうしてもハードルが高く感じてしまう人もいるので、もう少し入りやすいコンテンツの形もつくりたいです。教育プログラムとして体系化したり、出張授業やワークショップとして届けたりすることで、「想いを伝え合う文化」を社会にしみ込ませていけるんじゃないかと考えています。

――どんな未来を描いていますか?

川邊:自分に誇りを持てる瞬間って、誰かに認められたり、「ありがとう」と言ってもらえたりする中で生まれるものですよね。だからこそ、「伝える」「聞き取る」「受け取る」といった関係性そのものが、もっと文化として根づいてほしい。

僕も以前は、自分のことを伝えるのが苦手だった、と冒頭でも話しましたが、もしかすると、「人を笑顔にする仕事がしたい」と言いながら、自分はどこか防御的な笑顔をしていた部分もあったのではないか、と思うんです。取り繕って、人とつながっているように見せていたところもあったのかもしれません。けれど、大学のときに「もっと自分を出していいよ」って言ってくれる友人たちと出会って、自分の弱さやコンプレックスも含めて受け入れてもらえたことで、「ああ、本当の笑顔ってこういうことか」って気づいたんですよね。大事なのは、その人がその人らしくあれること。自分を誇れる状態を一緒につくれること。そういう関わり方をしていきたいって、ずっと考えるようになりました。

――答えを与えるのではなく、その人が自分で答えを見つけるプロセスを一緒に歩むというか。

川邊:そうですね。何かを教えるとか導くというより、一緒にその人の物語を見ていくような感覚ですね。その人がどう生きてきたのか、これからどう生きたいのか。それを一緒に感じていく。僕が大事にしたいのは「答えそのもの」じゃなくて、「答えにたどり着くまでのストーリー」だなと思っています。

(写真:小野 瑞希)