The 21st century da Vinci

真実の発明が結び目をほどく

-

The 21st century da Vinci リーダー 滝本力斗

The 21st century da Vinci 滝本力斗

2024年も未来に向けた実験を大胆に繰り広げる100BANCH。メンバーたちの抱負をリレーエッセイでつないでいく新春特別企画「2024年 今年の抱負!:龍のように」。

今日は、発明によってあらゆる制限の打破を目指す、The 21st century da Vinciプロジェクトの滝本が執筆しました。

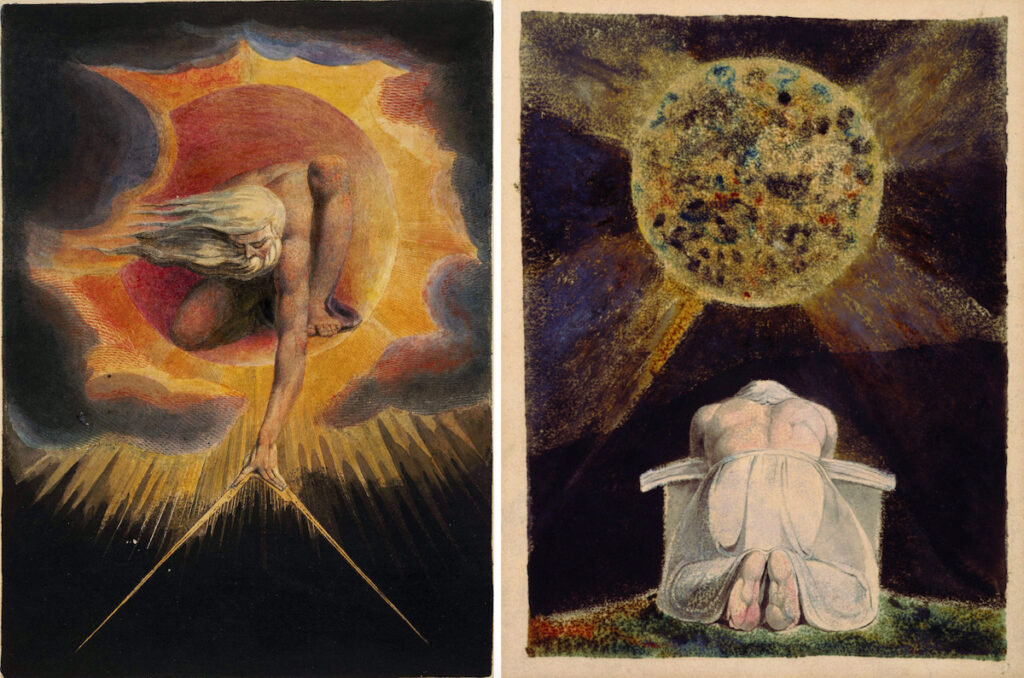

William Blake の Urizen(https://en.wikipedia.org/wiki/William_Blake)

2023年は社会になじむということを目標に活動してきた。しかし健闘虚しく、私は早々に強い違和感を感じ、社会秩序からはみ出してしまった。

社会という対象は難しい。そこには名がある人々が構成しているわけなのだが、彼らから離れて、社会は大きな構成単位を形作るのである。社会学者のデュルケームの基本的なスタンスは社会は個人の総和以上のものであった。だから、各々の構成員が理解できたとしても、構成員同士の関係やそこに暗に内在するエネルギーを私たちは見ることができないのである。それを掴もうとするのが社会学であるが。

さて私は發明家というものを目指しているわけであるが、この發明家というものは定義上、社会秩序の外側に存在するものである。發明という行為は「新しいものをつくる」ことであるのだから、既存の外側に存在する。また既存を前提としても、その既存を崩壊させることが發明の力動性なのである。ゆえにイノベーション(原義は秩序の変革)となりえるのだ。

社会秩序というのは決して悪ではない。社会の健全性を保つのに必要な機関である。しかし、問題はその社会秩序の枠内におさまらないものの扱いである。社会構成員からはみ出すものは、スティグマや逸脱者と呼ばれたり、あぶれ者、はみ出し者と呼んだりするわけである。または中世においては異端者と呼ばれ魔女裁判にかけられるのが運命だろう。しかしそれでもガリレオ・ガリレイが異端審問において「それでも地球は回っている(Eppur si muove)」と述べたようにパラダイムシフトは異端者が担うのである。

Galileo before the Holy Office – Joseph-Nicolas Robert-Fleury, 1847

(https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Galileo_before_the_Holy_Office_-_Joseph-Nicolas_Robert-Fleury,_1847.png)

この秩序に混沌をもたらす異端者が躍動的に活動していた時代があった。12-14世紀と14-16世紀のルネサンスである。まさに私のプロジェクトの名称にもあるようにレオナルド・ダ・ヴィンチ(1452-1519)が活躍していた時代である。ちなみにガリレオは1564-1642なので、ルネサンスに一定の秩序(近代科学の源流)を与えたとも言えるだろう。

つまり私がここで問題にしたいのは「異端者(=發明家)はいかにして生きるべきか」という点につきる。通常、社会にとっての害でしかない変革者を人々はなぜ望み、社会はそれに反する行動(表面的には求め、裏面では斥ける)をするのかということだ。その中で異端者はいかにして生きていくことが可能だろうか。

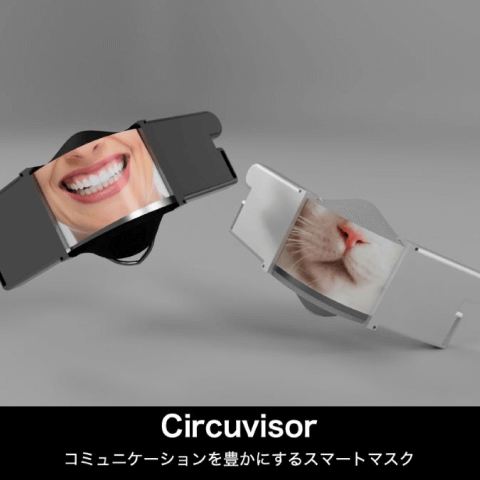

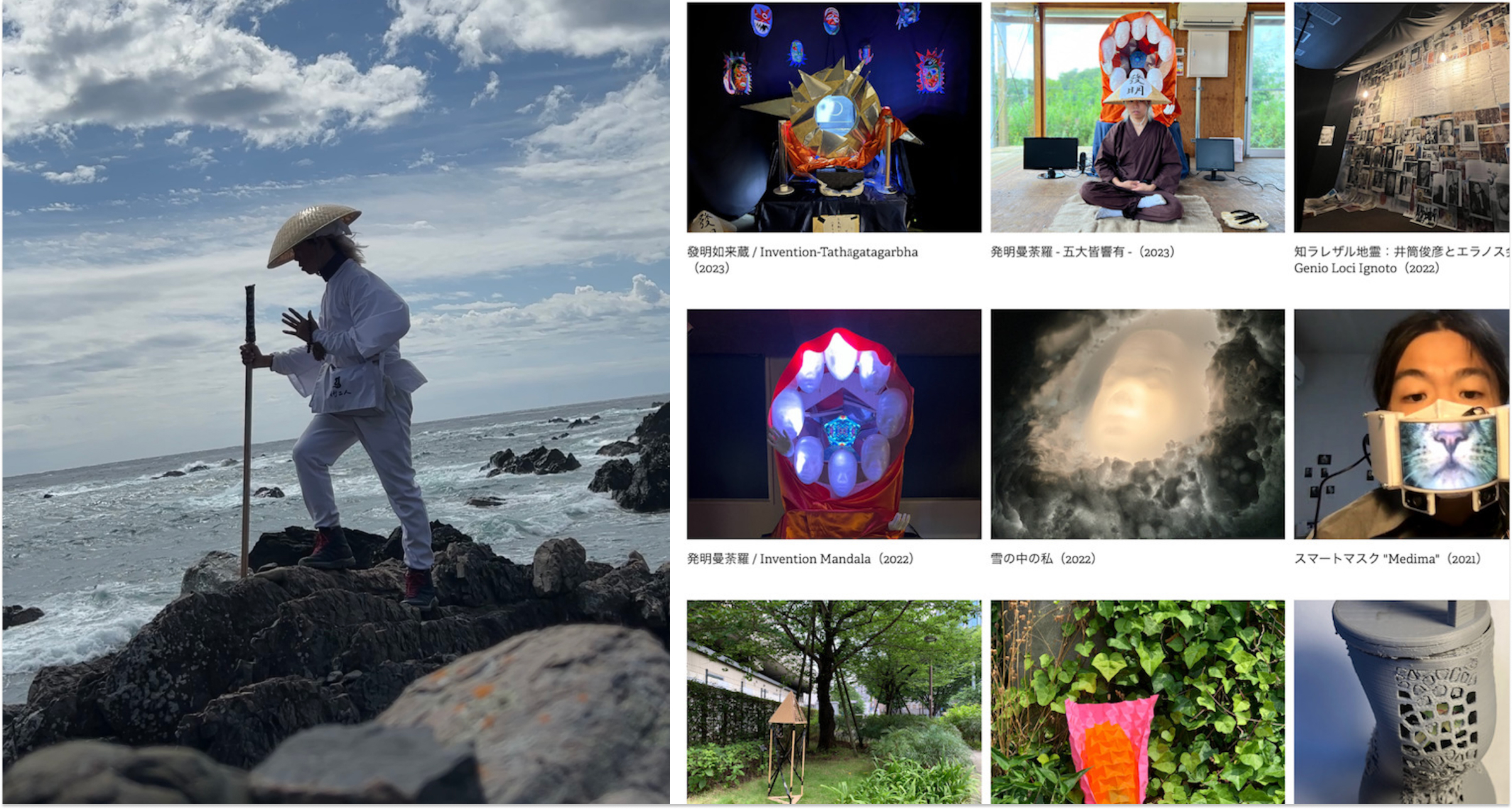

ポートフォリオサイト(https://inventorricky.com/ )

2023年のナナナナ祭における発明論の具現化は、自分に大きな示唆を与えた。それは人間はつくることで自己をつくるということである。

2023年ナナナナ祭・発明如来蔵(https://100banch.com/magazine/52804/)

つくる媒体は詩でも絵でもなんでも良い。ただ自己から疎外化させて生産することで対象化し、自己に戻して自己を生成することが重要なのである。

例えば私の場合は発明曼荼羅の創作からはじまって発明如来蔵まで、高次元の発明原理をいかにして明らかにするかということを目的に取り組んできた。その中身は直観できても、細部まではイメージできないものである。だからこそ、つくることでつくられるものと対話するのである。つくられるものは世界を投影し、つくる身体は自己を投影する。その間で認識あるいは知覚・イマージュは生成変化していく。これがある一定の秩序を持ち始めた時、それは「わかった」ことになるのだろう。しかしさらに先に進んで考えるのである。その秩序を固定化しない。常に生成させるのである。それが開かれたアンチコスモス。私の場合は、それを展示することで世界に開いたのである。実体は長時間スケールで固定化されるが、その意味の領域は大きく流動している。両者を融解したイマージュはその姿を見せつつも、大きな秘匿性を持っているのだ。

それが自己をつくるという行為であるわけだ。わかりにくいので解説しよう。

つくるという行為は一見して、自分の想定したものを具現化する作業に見えるが、その実は想定を超えるものがほとんどである。

そもそも神経に繋がれている身体でさえ自分の動き通りに動かないときがあるのだから、身体から分離していればなおのことである。しかし興味深いのは例え離れていてもつくったからこそ、つくったものはその意外性と過程を持って作り手の自己を形成するのである。

マルセル・デュシャン(https://media.thisisgallery.com/20258451)

どうやら現代アートのパイオニア、マルセル・デュシャンの概念に芸術係数というものがあるらしい。それはアーティストが自分の意図した表現と実現された表現の無自覚的な差異のことである。意図されず表現されたものと、意図されながら表現されなかったものの差異である。そしてそれらを鑑賞者が解釈、翻訳し、評価を下すこと、これが創造行為なのであると。

つまり作り手はアーティストであり、鑑賞者なのである。

(引用:https://gigazine.net/news/20170701-explain-understand/)

これと同様に示唆的な文章を取り上げよう。ノーベル物理学賞受賞者のリチャード・P・ファインマンの言葉である。1988年に亡くなった時に黒板に残されていた言葉だ。「What I cannot create, I do not understand.(私が自分で作れないものは、私が本当の意味で理解していないものだ)」。ナナナナ祭2023でも取り上げた言葉であるが、今なお強烈に突き刺さる。例えば我々はスマホが動くものだと思っているが、なぜ動くか理解しているのか。SNSも同様である。もしかしたら全て手動で映画『The Truman Show』のように誰かに操られているかもしれない。もっと簡単にあなたは物質が原子でできていると学んだが原子を見たことあるのか。AI含めブラックボックス化が加速する現在。つくることは知ることでもあるわけで、知ることはつくることでもあるのだ。

(https://navymule9.sakura.ne.jp/mcluhan2017.html)

最後にメディア研究家のマーシャル・マクルーハンの概念も取り上げよう。曰く、メディアは身体を拡張する。それは新しい神経系のようなものであり、我々の中枢神経とつながることで身体を拡張するのだ。例えばあなたが今スマホを触っている時、何がどう動くかはすでに身体化、つまり考えなくても向かうくらいに操作できているのではないだろうか。マクルーハンのいうメディアとはまさにそのようなものなのである。つまり自己から疎外化された生産物はまた自己に戻り、生成していくのである。

つくるという行為に媒体は問わないと最初に述べた。かつて創生論(https://note.com/inventor_ricky/n/ne458f3c052a3)にメモ書きしたことではあるが、行為=創生なのである。そして創生とは自己を作っていることに他ならない。哲学者サルトルの言葉を借りるなら「人間は、彼がみずからつくるところのものより以外の何ものでもない。(L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait.)」ということだ。

飛翔する龍:2023年夏は神奈川でヒッチハイクで徳島へ、そこから野宿歩き遍路を行い24番で区切り打ちをした、今年は88・高野山まで回る予定である

だから私がお遍路に行くことも創生行為であるわけだし、発明行為のある一形態であるわけだ。自己世界の拡張的発明である。行為する、ゆえに自らの世界をつくる。

わかりきったことはつまらない。わからないことが面白い。それが自らをつくるのだから。この部分は発明家の大事なエネルギー部分でもある。次節で詳しく述べる。

わかるという自我の固定行動を抑圧し、抑圧された無意識を解放することこそ、自己の成長に他ならない。自我を崩壊させよ、自己を再構築せよ(https://note.com/inventor_ricky/n/n8a03c9c4df26)。

SFC学会2023:その主題は異文化コミュニケーションと言っても過言ではない(https://youtu.be/RhTT9dUMgB4?si=2a8mDE76TJj9LTXR)

2023年のほとんどはその抑圧によるものであった。社会的抑圧は自己を蝕み、絶望へと導く。詳細はここでは省くが、発明家として世界に立ち会うためには何が必要なのか。社会との分かり合えなさをどのように超克していくのか。

発明家という存在はなぜ発明をするのか。なぜ自身を発明家と名乗るのか。

普通はここに深い意味はないと思う。多くは自分がものを作るのが好きで新しいものを作った時に人々が喜ぶ姿をみて、その行為を発明と位置付け、自らを新しいものを生成する人として発明家と規定したのだと思う。だけどそれ以上に我々の周りには発明的要素が並んでいる。

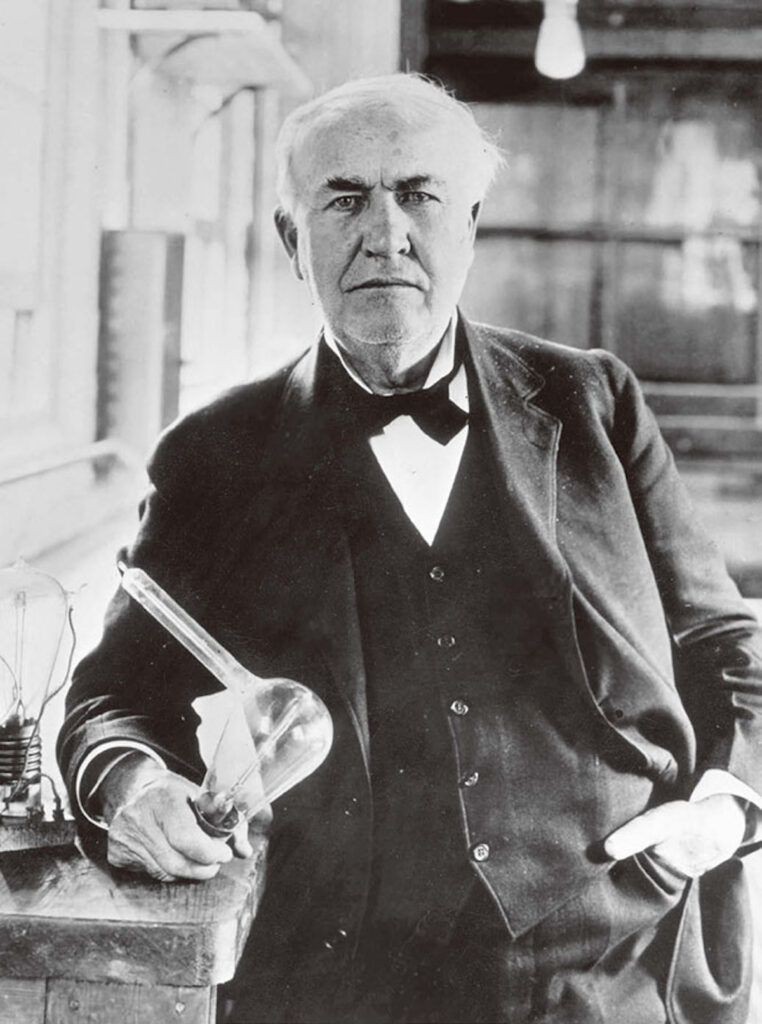

トーマス・エジソン(1847-1931)(https://www.afpbb.com/articles/-/3041655)

まず発明家といえばエジソンが出るわけだが、この影響はかなり強かったのではないだろうか。小学生で伝記を読む人も多ければ、教科書なんかにも登場するわけである。なによりもヒラメキという言葉と共に電球が登場するのはずいぶんと徹底したプロパガンダだと思う。

避雷針実験 (https://gendai.media/articles/-/73253?page=1&imp=0)

アメリカ100ドル札のベンジャミン・フランクリン(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obverse_of_the_series_2009_$100_Federal_Reserve_Note.jpg#/media/File:Obverse_of_the_series_2009_$100_Federal_Reserve_Note.jpg)

博物学者の荒俣宏はこの現象に示唆的な論考を出している。それはエジソンはアメリカにおける「望ましい発明家像」であったということだ。その起源は第三代アメリカ大統領(1801-1809)トマス・ジェファソン(1743-1826)がヨーロッパからの遅れから「共和国にもっともふさわしい力は科学である」と宣言して科学と産業に直結する実用的な発明を奨励したことにあるという。そこで18世紀後半には特許制度が整備され、「共和国の理想的な科学者」像として政治家ベンジャミン・フランクリンの生活と意見が国を上げて宣伝された。そのモデル像の方法こそ実験であり(ベンジャミン・フランクリンといえば避雷針実験だろう)、そこに相応しい人物こそエジソンだったわけだ。(荒俣宏『奇想の20世紀』(2004)NHKライブラリー)

これがどう日本に受容されたのか示す研究はあまりないようであるが、東芝創業者・藤岡市助(1857-1918)が国産初の電球を生産(1890)したり、大正三大ヒット商品のひとつ二股ソケットを松下電器・松下幸之助(1894-1989)が1920年に販売したりするわけである。そして当時の図画工作室にはエジソンの肖像画が音楽室のベートベンのように飾られていることが湯川秀樹(1907-1981)のドキュメンタリーなどで確認できる。おそらくここでのエジソンの紹介(つまり「望ましい発明家像」として)が我々の現代人の発明家像に強く刻まれたのではないかと思う。

ちなみに発明家という言葉は読売新聞を参照すると、1878年8月13日朝刊において「發明人」とあり、1885年12月19日朝刊において「發明者」、1891年4月29日朝刊になって「發明家」とある。その後は発明人となったりと、安定はしていない。エジソンが電球を発明したのが1879年である。エジソンの読売新聞登場は1884年2月21日、ベルとの電信機の話である。そして1885年3月13日朝刊において別々ではあるが「発明人」と「エジソン」の言葉が並ぶ。そして1894年2月22日朝刊において「電気工業の發明家として高名なる米国人エジソン氏」とあり、6月8日には「恵智遜」(エヂソン)という本が「ラニアー 著, 木村重義 訳」として出版されることが告知される。そして1922年2月12日朝刊にて米国大使ワーレンの演説と共に見出しに発明王エジソンの誕生記念会「電気界の大偉人 發明王としてのエヂソン氏」とある。(独自調査)

エジソンのメロンパークでのラボ:荒俣曰く、エジソンは発明してもらいたいと思う人がたくさんいるから発明をした。だからエジソンはメロンパークに「発明を生産する」実験所を建設する。ここでエジソンは白熱フィラメント電灯を発明するのである。

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison%27s_Menlo_Park_Lab.jpg)

これらのことから、発明家という存在の不安定さがエジソンによって明確化されたことが示唆されるのではないだろうか。ちなみに発明王という称号は米国などでは聞かない。せいぜい「メロンパークの魔術師(The Wizard of Menlo Park)」である。

他に国立国会図書館なんかで調べると、1890年(明治23年)発行、北村三郎・著『世界百傑伝』⑴⑺が初出かと思われる。興味深いことに⑴では、「第五編 航海発見家−冒険的社会 基督勃閣竜ノ伝」の次に「勇敢的発明家 博望侯張騫ノ伝」が挙げられているのである。勇敢的発明家としての博望侯(はくぼうこう)と自らを名乗った張騫(ちょうけん;- BC114)。中国のコロンブスと呼ばれている彼が基督勃閣竜(クリストファー・コロンブス)と並べられるのはよくわかる。武帝は匈奴の挟撃のために張騫を西域へ派遣した。そして張騫は西域を中国へ広め、中国は西域へと広がって行ったのである。これが西域の発見あるいは発明ということであろう。他にも編者の例言として教家が「自己の哲学または神学を発明した」とある。この事例も興味深い。⑺においては「理学家−発明的社会 以撒牛董ノ伝」として牛董(ニュートン)が紹介され、「附 器械発明家 惹摸斯、瓦徳ノ伝」として瓦徳(ワット)が紹介される。

1892年(明治25年6月)には『貧児立身伝』(ボルトン 著 ; 高橋光威 訳)があり、その中でも発明家ワットという項目があることから、ワットの方が発明家像は強かったように思える。そしておそらく、日本初の発明家列伝が1892年(明治25年10月)の渋江 保・著『万国発明家列伝』である。この本は3つの外国の発明家列伝系の本を編纂し、20名ほど厳選して掲載したものである。ここでは発明家という言葉は使われており、すでにエジソンの名もある。ここから伺えることは日本の発明家像は欧米モデルが強く影響されているという点である。その点で張騫を採用したことは興味深い現象である。(独自調査)

以上は私自身が独自調査によって明らかにしたものであるが、さらなる実証的研究を要すると思う。ということで、現在はそれら発明の研究者としても活動しており、社会的影響に晒される発明の姿を捉えようと奮闘している。

はじめの問いに戻るなら、発明家という存在は神格化されてきたと言えるだろう。それは列伝に顕著に現れていると思う。それが実際はどうであるかはわからない(例えば、Epstein, Ralph C. (1926). “Industrial Invention: Heroic, or Systematic?”)。

しかしながら、例えば日本のメディアやサブカルはそれをよく表している。ドラゴンボールのブルマや鉄腕アトムのお茶の水博士、ワンピースのドクターベガパンクなど発明家像は目に見える形で与えられている。実際私自身、“Back to the Future”のエメット・ブラウンに影響を受けているわけだが(作中の科学者の肖像は示唆的である)。

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anton_Kaulbach_Faust_und_Mephisto.jpg)

またそれらの源流ももちろん存在する。いわゆるSF文学から幻想小説まで多様であり、同類にマッド・サイエンティストというモデルも存在するのだ。これは当然で、発明家なのだから通常科学の上に座さないということである。それらの文学的な起源はゲーテ『ファウスト』のファウスト博士である。ファウスト博士は悪魔メフィストフェレスと契約することで欲を満たそうとするわけである。このつきぬ好奇心への悪魔との契約的構図は原子爆弾開発時の冷戦やノイマン、オッペンハイマーと共に語られることもある。一方でそれが世界を良くする場合もあるわけで、科学者あるいは発明家はこの緊張状態の上に立っているのである。

ニコラ・テスラ(1856-1943)(https://forbesjapan.com/articles/detail/29029)

それ以前に、科学者あるいは発明家は錬金術師であったし、呪術師・魔術師(厳密には両者は異なるが)であったわけだ。錬金術師は近代科学の方法を経て発明家へと変わったと言えるかもしれない。だがその精神構造は錬金術的で呪術・魔術的なのである。先のエジソンでさえ、彼の晩年の発明品は「霊界ラジオ」であった。これも普通で写真の発明から心霊主義的傾向は強まっていた。特にフランスではその様子は顕著だったようである。またニコラ・テスラはそのようなものを超え出て人智を超えた世界システムという発明構想にまで結びつくわけだ。発明家というのは本質的に危険であり、捉え難く、グレーなものであるのだ。

この複雑な発明家像を整理することが現状の私の發明論における課題である。大胆で無謀であるがゆえに発明家なのである。

では現代における発明家というのは結局なんなのか。特許法上の発明者でも、認定機関による認定も受けていない、自称発明家たち。彼らは発明家という言葉を用いることで、「①自身が新たな歴史を作り得る可能性を持つこと②ゆえに現状の馬鹿げた発明も正当化されるという保証」を突きつけていると考える人も多いだろう。実際、戦略的にはそうなのかもしれない。だが本来的に発明家というのは怪しいのだから、怪しさを増す必要は普通ないのである。では発明家とは何か。

そもそもなぜ発明家は「家」なのか。発明屋ではなく、発明家なのである。「家」について辞典を取り上げると以下が出てくる。

①そのことに従事している人であることを表す。「咄 (はなし) —」「革命—」「芸術—」「起業—」

②そうした性向の強い人、また、そういう状態にいる人であることを表す。「愛妻—」「情熱—」「努力—」「好事—」「財産—」

(引用:https://dictionary.goo.ne.jp/word/%E5%AE%B6_%28%E3%81%8B%29/)

普通は①に当たるはずである。しかし私は発明家というのは本来的には②なのではないかと思うのだ。

つまりすでにあるにも関わらず、自分で新しく作ろうとする人、それこそが発明家なのである。この不合理極まりない作業に、発明家は大いに価値を感じる。それは自分であればもっと良いものが作れるという自信であろう。

だから私は発明家を一般的に「既存を否定し、新しい未来をつくる志を持つ人」としたい。これこそ、発明家がなぜ社会的身分から外れつつ、その動機が強烈なのかを示唆していると思うからだ。発明家はそのような「発明」の機能を信条に掲げたものなのである。

私のプロジェクトの名称である21世紀のダ・ヴィンチとはなにか。ここにはいくつかの系譜があることを別の論考で示した( https://note.com/inventor_ricky/n/n908d19480d8e )。

その歴史とは別に、21世紀のダ・ヴィンチと呼ばれるものがどんなものなのか示しておく必要があると考える。

(http://www.thesalon.jp/stylejournal/influence/buckminster-fuller.html)

上記の論考にも示したが、21世紀のダ・ヴィンチの最たるモデルがバッキーこと発明家バックミンスター・フラーであった。バッキーは建築家、思想家、アーティスト、デザイナー、エコロジストなど様々な顔を持つ。総じて発明家として位置付けられ、先のマクルーハンより“the 20th century Leonardo da Vinci” (20世紀のレオナルド・ダ・ヴィンチ)と称された。

(https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2016/07/17/like-minded-visionaries-marshall-mcluhan-and-buckminster-fuller/)

最小のもので最大の効果を生み出す「ダイマクション」、地球を有限の資源として見た「宇宙船地球号」、宇宙の構成単位であるシナジーを包括的に扱う学問「シナジェティクス」。他にもジオデシック、テンセグリティ、4Dなど様々な概念-事物を発明した。彼の主たる信条というのは専門分化を超えた包括性にあった。考えれば現代社会の様々な問題は専門化の行き過ぎた帰結によるコミュニケーション問題とも言える。レイチェル・カーソンの『沈黙の春』のような化学物質の影響や、日本においては木の伐採で地形が安定しないなど、木を見て森を見ない状況が社会分業化以降続いている。

ここで二つの側面から物事を見ることができる。一つは領域にまたがった脱専門的な人間を発明家とかろうじて呼んでいる場合と、脱専門的あるゆえにこそ新たな発明が生じるとする発明家である。前者は人々が社会秩序からはみ出した存在をどうにかつかもうとして発明家と呼ぶ事例であり、後者は発明家の条件として既存秩序を超え出る必要があることを示している。すなわち、両者は必要十分条件なのかもしれない。

百科全書派:近代の啓蒙主義は博物学と始まった(Extract from the frontispiece of the Encyclopédie (1772), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Encyclopedie_frontispice_section_256px.jpg)

この前者の事例は数多くある。通常彼らは博物学者などと呼ばれたりもする。ものを作らない観察型タイプの人の万能人は博物学者と呼ばれる傾向が高い(例えば南方熊楠は博物学者と呼ばれている)。博物学者(naturalist)あるいは博学者(polymath)、他にもアリストテレスやゲーテ、ライプニッツ、アレクサンダー・フォン・フンボルト、ノイマンなどがいる。そしてその代表者がレオナルド・ダ・ヴィンチだ。

私は小学3・4年生の頃に大きな疑問を抱えていた。なぜデカルトは数学や哲学などの異なる学問で仕事をしているのか。同様になぜライプニッツは微積を発明したり、哲学を論じたりできたのか。その疑問が晴らせず、知恵袋に質問した記憶がある(投稿したのは中学生になった時)。なにせ学校というのは、教員と学生という明確な役割を演じさせられ、数学・国語・理科・社会などとある一定の区分と秩序で物事を教えられる。だから異なる学問で仕事ができるということに強い憧れがあったのだ。しかしながら高校生までは国語とかは別にそこまで興味がなく、科学はずっと好きだったので理系といわれるレールに乗っかった。教育を脱してようやく、本物の勉強ができるようになったのは学校を欠席してからである。

やがてそれらは教科書に書かれていないことを知ることで明確になった。科学と哲学というのは決して分かれてずっと存在していたわけではなく、はじめは詩から哲学が生じ、哲学はやがて自然哲学へ発展し、それが近代科学と哲学という風に学問の細分化が進んだということを理解したのである。今まで「なぜ」と問う時に、科学では限界があることを不思議に思っていたが、人間が持ち出した境界線であると知った時に随分とスッキリした思い出がある。

ダ・ヴィンチに憧れたのは小学2年生くらいだろうか(BTTFのエメット・ブラウンに憧れたのは幼稚園生くらいだと思う)。たまたまTVで見たダ・ヴィンチ特集でモナリザが紹介されており、そこに秘められたミステリーを見て、こんなに多くの人を魅了する絵を描いてみたいというのが始まりだったと思う(当時は画家にもなりたかった)。推察の通り、小学生の図画工作は好成績であった。そんな中でダ・ヴィンチのようになりたいなとぼんやりと思っていたのだった。そして何よりも私にとって彼の魅力は自分がつくる媒体を定めない(文字通り万能人)ことにあった。小学生の頃から、文系・理系だとか専門だとかというワードはメディアを通して聞いていた。なぜ自分が興味を持って好き勝手できないのだろうか。いや、私はそれでも好奇心に従って媒体にとらわれず生きよう。そう思った。

科学というものに憧れたのは小学生の理科の授業を通してだろう。今までアナログかつ手動のものしか作ってこなかった私は、電気という謎のエネルギー源を知り、感銘した。余談であるが、その前後で理科室で雪の結晶をつくる実験をしている教育実習生に会った。小学4, 5年くらいだろうか。名前も知らない、顔も思い出せないその人から、中谷宇吉郎の「雪」を見せてもらった覚えがある。また当時の理科の先生にも実験精神と観察のヒントを教えてもらった印象がある(内容は覚えていない)。ちなみに公立小学校である。あとは近くに科学館があり、そこによく行っていたこともあっただろう。何かがあって、平日学校を休んだ時に、母親と平日の誰もいない科学館に行った時の思い出は今も強く残っている。

そんなわけで、様々な出会いが僕を科学への面白さへと導いたと言える。中学生になれば自分で研究もある程度できるようになって、そこで出会ったパウリの排他原理に衝撃を受けた思い出があるが、これ以上話すと先に進めないので、ここまでにしておこう。

こうして、異なる問題関心が根っこのように繋がり、それが結合したのが発明家という存在だった。どのような問題もこの発明家という存在が見事に解いてくれる。小学生の頃にぼんやりと思っていた像が、よりくっきりと自分の目指す姿へと変わっていく実感を持った。

さて話を戻すと、発明家としての21世紀のダ・ヴィンチモデルとしてフラーを経由し、博物学者を論じた。その最たる存在かつ起源である、レオナルド・ダ・ヴィンチを分析することは21世紀のダ・ヴィンチモデルをより豊かにする。

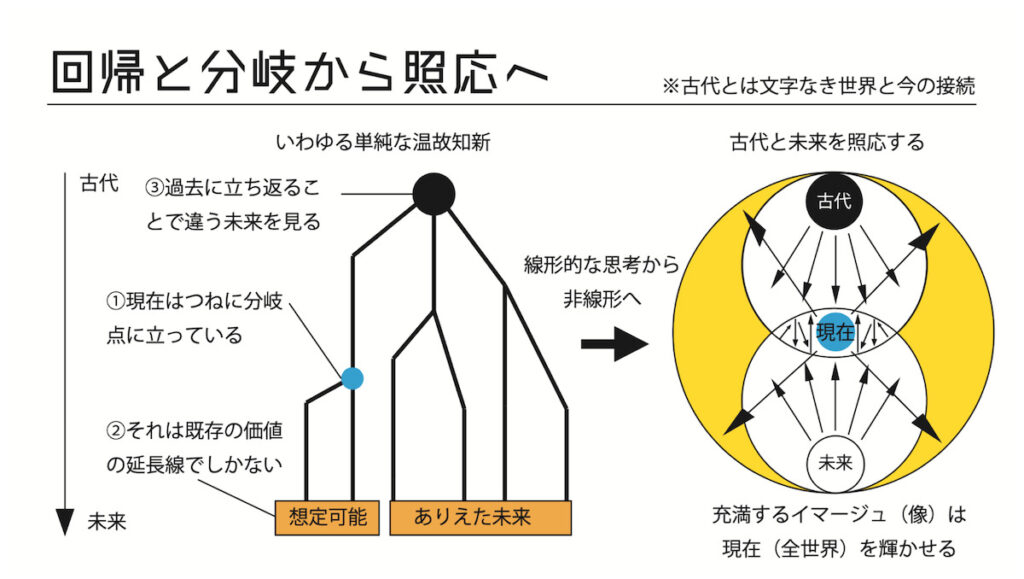

ここで通常の発明家とは異なる意味を持ち始めるため概念を整理する。21世紀のダ・ヴィンチに代表される新しい発明家モデルを旧字体の「發明」を用いて「發明家モデル」として論じよう。旧字体を用いた理由は後に述べるが、古代と未来を照応することが重要になるためである(後述)。

レオナルド・ダ・ヴィンチ論にはフランスの詩人ポール・ヴァレリーの論考を代表に様々ある。私はここで主に自身の思想的風土にも根ざした日本人の論考を取り上げようと思う。日本人の思想と言えば、京都大学哲学科の京都学派が有名であるが、その中で独創的な研究を行った科学哲学者・下村寅太郎の論考を参考にしている。

レオナルド・ダ・ヴィンチの風景画の素描『大洪水』:下村寅太郎曰く、レオナルドの自然哲学を表しているという。それはルネサンスの時代に特徴的な”人間対自然”の構図の発生でもあったためだ。自然科学はそれによって誕生した。(Leonardo da Vinci, A Deluge, c1517-18, Royal Collection, Windsor.、https://www.a-i-t.net/blog/p8023/)

下村寅太郎曰く、ダ・ヴィンチとは未完の天才だったという。それは単に絵画において還元されるものではない。手稿やスケッチから読み取れるのは、その膨大で生成的な創造性である。実際彼の完成した作品は10もないのではないだろうか。多くが未完。それは未知への可能性へと伸びる未完結性だと私は見る。

この未完という言葉は興味深い。今では当たり前のように完成という言葉が使われているが果たして、人間はどのタイミングで完成と言えるのだろうか。先のデュシャンの例で言えば、鑑賞者がいる限り作品は永遠と創造を続けるのであろう。結局完成というのは妥協点みたいなもので、ある期日を持って完成とするという定義のもとに成立している。ウォルト・ディズニーの「ディズニーランドは永遠に完成しない」という言葉は示唆的である。

そしてこの未完性は万能人に共通の性質である。例えば日本においては南方熊楠はもちろん、折口信夫、井筒俊彦もそうである。彼らは巨大な構想を打ち立て、生命の長さに妥協点をつけずに取り組むのである。ゆえに死んでなお未完。それは世界へと開かれている。

発明家にも同様の人物がいる。ニコラ・テスラである。彼の世界システム構想は我々に大きな関心を惹きつけると共に、その内実は定かではない。未完とは問いなのだ。それは人生の長さとの折り合いなんてつけない、純粋な好奇心の延長に存在する巨大な問いである。

ダ・ヴィンチも問いの人であり、好奇心の人であった。ルネサンス研究者の塩見七生は言う。

…レオナルドくらい、「なぜ」で生き通した人もいなかった。私の空想するレオナルドは、「ペルケ、ペルケ、ペルケ」と独りつぶやきながら部屋の中を行ったり来たりしている姿です。「perche」とはイタリア語で、「なぜ」の意味。

レオナルドは、万能の人と言われていますが、これも、何でもできた人、とか、器用な人、とすることはできない。それよりも「なぜ」の解明に、ある場合は絵画が適しており、別の場合は解剖が最適の手段であったから、結果として多方面に手を広げてしまった、のではないでしょうか。もちろん、手をつけたものの出来具合は余人の及ぶところではなかったから、その意味ならば「何でもできた人」ではあったわけですが。(塩野七生『ルネサンスとは何であったのか』新潮文庫)

この文章に出会ったのは大学生の頃であるが、全く小学生の頃に直観していたダ・ヴィンチ像と同じでびっくりした。それはともかく、「なぜ、なぜ、なぜ」と問い続けた好奇心の天才がダ・ヴィンチなのだ。私はそんな飽くなき好奇心を備えた人間レオナルドに自らの状況を重ねて惹かれたのだ。

このダ・ヴィンチといえば、万能の天才として名高いが、当時の知的風土としては、特に珍しいものではなかったことが指摘される。この万能人というのは、ルネサンスの時代における、理想とすべき人間像であったのだ。ルネサンスという言葉を再発明した歴史家ブルクハルトはこの時代の理想的な人物像を普遍的人間(=万能人)として特徴づけている。実際、ダ・ヴィンチだけでなく、ラファエロ、アルベルティ、ミケランジェロ、スカリジェなどの万能人が存在する。この時代の教養部についてはバルダッサーレ・カスティリオーネ『宮廷人』が詳しいようである。

ゆえに万能人の実態を捉えるならば、この時代の思考を捉えることが不可欠である。フーコーはそのエピステーメ(認識的枠組み)を「類似」だとしたが、まさにこの類似が今改めて見直されるべきではないか。実際様々な研究書がすでにたくさん存在する。例えば歴史的に重要なヴァールブルク学派(カッシーラやゴンブリッチ、イエィツなど)なんかもそうだ。その特徴は深層的な象徴のコスモス。イスラームも含めて論じれば、イスラム学者アンリ・コルバンのいうイスラーム・シーア派の中間世界すなわち<想像的世界>(ラテン語 mundus imaginalis)が展開するのである。

と、これ以上取りあげると終わらなくなるのでここで見切りをつけよう(詳しくは井筒俊彦『コスモスとアンチコスモス』等、あるいは下村論のダ・ヴィンチ“pre-imagining”(絵画以前))。

よは、この時代は専門分化というものが存在しなかったのである(分野はあった、異能人という専門家もいた)。だからその時と比べて、現代が近代化を果たしたと語られるわけだが、私はここであえて現代から古代を見る必要があると考える。

古代、それは文字なき時代に代表される折口信夫の学。中沢新一は折口論から古代人の性能を類化性能と呼んだ。現代人は別化性能である。両者は人間がもともと持っていた能力であるが、文明が発達するにつれて、現代人は類化性能を失ったという。古代学とはまさに、類化性能に目をつける学である。

(滝本力斗作)

このルネサンス的類似と古代人の類化性能をもとに、現代と古代を照応させることが今必要であると考える。それが専門分化を超え出た万能人、發明家モデルとして提示されるモデルの基礎基盤になり得るはずだ。それはかつて、発明曼荼羅で試みた未分節の発展版である。科学と哲学が別れる前の世界と別れた後の世界を照応させるのだ。そこには、華厳的世界とも言えるような光の殿堂が明らかになるはずである。まさに発明である。

そして忘れてはならないのが方法論である。あらゆるものを疑った先に何が残るのか。その答えにデカルトは考えている自分を見出し、フッサールはそれを応用して現象学を創造した。これがデカルト的省察である。

全てを疑うということは、あらゆるものを無に帰すことを意味する。ここで気づいた人もいるだろう。そう、発明の始まりなのである。①知覚された像から始まって、②それらをすべて疑い無に帰す。これによって発明の土壌が作られるのだ。あとはそこに湧き上がる種子を捕まえるだけである。

この二つは決してどちらかに還元しないといけないわけではない。二つは重ね合う形で実在するのである。この両者を見ることこそ二重の見と言い、発明如来蔵で果たそうとしたことだ。

あなたがスマートフォンでこれを見ている時、確かにスマートフォンというもののイメージが知覚されている。これは疑いようのない事実である。しかしその事実を成しているものは何か。そもそもなぜ成り立つのかということを考えると、それらは無へと至る。知覚像と無の間にある人間の捉えられる可能性が新たな発明の種子である。例えばスマートフォンは飛んでないといけないとか、タッチパネルではなくて空中に移るべきだとかである。事実と絶対無(無限)の間で成立するイマージュなのだ。そしてまたそこで見た、イマージュも知覚像であり、新たな疑いの対象になるのである。

すなわち發明とは永遠の破壊-生成モデルなのだ。これは上記の事態を言うことなく、単純に発明というものが「ないものをつくる」と定義した時に、発明を発明するにはどうすべきかという循環論法の問題へとまとめることができる。

ここの詳細も、これ以上はやめておこう。だが既存を疑い、無に帰して、新たなる可能性をつかむことが發明家モデルの基盤なのである。

西脇順三郎「我が詩」

最後にノーベル文学賞候補にも選ばれた詩人・西脇順三郎の詩を取り上げよう。

一

旅人は待てよ

このかすかな泉に

舌を濡らす前に

考へよ人生の旅人

汝もまた岩間からしみ出た

水霊にすぎない

この考へる水も永劫には流れない

永劫の或る時にひからびる

ああかけすが鳴いてやかましい

時々この水の中から

花をかざした幻影の人が出る

永遠の生命を求めるは夢

流れ去る生命のせせらぎに

思ひを捨て遂に

永劫の断崖より落ちて

消え失せんと望むはうつつ

さう言ふはこの幻影の河童

村や町へ水から出て遊びに来る

浮雲の影に水草ののびる

…

さて、ここに出てくる幻影の人とは何か。

…自分の中に種々の人間がひそんでゐる。先ず近代人と原始人がゐる。前者は近代の科学哲学宗教文芸によって表現されてゐる。また後者は原始文化研究、原始人の心理研究、民俗学等に表現されてゐる。ところが自分の中にもう一人の人間がひそむ。これは生命の神秘、宇宙永劫の神秘に属するものか、通常の理知や情念では解決の出来ない割り切れない人間がゐる。

これを自分は「幻影の人」と呼びまた永劫の旅人とも考へる。

この「幻影の人」は自分の或る瞬間に来てまた去っていく。この人間は「原始人」以前の人間の奇蹟的に残ってゐる追憶であらう。永劫の世界により近い人間の思ひ出であらう。

永劫といふ言葉を使ふ自分の意味は、従来の如く無とか消滅に反対する憧憬でなく、寧ろ必然的に無とか消滅を認める永遠の思念を意味する。

路端に結ぶ草の実に無限な思ひ出の如きものを感じさせるものは、自分の中にひそむこの「幻影の人」のしわざと思はれる。…(西脇順三郎『旅人かへらず』「はしがき 幻影の人と女」)

つまり幻影の人とは割り切れない人のことである。そう、發明家の奥底にはその人がいるのだ。幻影の人はささやくのである。妥協するな、割り切るなと。發明家は永劫の旅人である。

すなわち、21世紀のダ・ヴィンチとは幻影の人であり、永劫の旅人であり、全てを疑い無に帰すことで新しい可能性を生じさせ、それらを古代と未来の時間スケールで照応させながら、巨大な問いへと向かっていく、好奇心の人なのだろう。

まっとまっていないが、これが發明家モデルの条件である。

100BANCHの私のプロジェクトサイトの冒頭には「真実の発明が結び目をほどく」という文字がある。決めた当時は、その時に脳内にあった言葉を用いたのだが、簡単に今改めてその意味を振りかえよう。

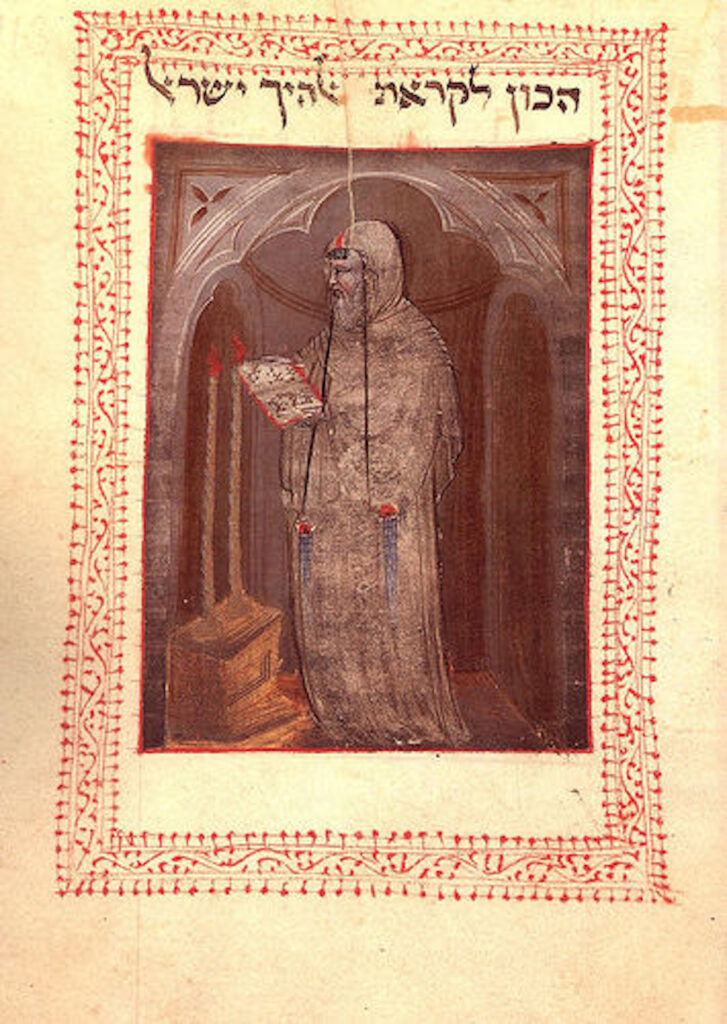

まず「結び目」であるが、これは次の文章からきている。

「十三世紀、スペインの著名なユダヤ哲学者にアブラーハーム・アブラーラアーフィーア(Abraham Abulafia;アブラハム・アブラフィアという人がおりますが、この人が申しますのに、我々の日常的意識の目に映った経験世界の事物はすべて「粗大な」事物であり、それらの事物に対応する我々の心内のイメージも「粗大」イメージである。

幻影の織りなす垂れ幕の彼方に事の真相を見通すことができるようになるためには、存在と意識の「結び目をほどいていく」ことが必要です。「結び目をほどく」というのはアブーラアーフィーアの特徴的な表現ですが、これが一般的にいって「観想」(contemplation)に当る修行道であることは明らかです。つまり、観想の「道」によって、「粗大な」事物の「粗大な」形象を一つずつ消していく、それが意識と存在の「結び目をほどく」ことなのであります。」井筒俊彦『意味の深みへ』pp41-42

すなわち現代文明が陥る問題は結び目の問題であると見ているわけである。仏教なら煩悩と言われるものであるが、結び目と聞くと問題を「解く」という意味がよりわかりやすい。

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abraham_abulafia.jpg)

アブラハム・アブラフィア(1240-1291)とはユダヤ教の神秘主義者、予言カバラ派の代表的な人物である。当人の思想に深く入り込む気はないが、ただ東洋哲学と呼ばれる知的風土の上に彼も立つわけなのだ。

私自身は彼を気に入って選んだわけではなくて、結び目という表現に魅力を感じて選んだだけである。結び目というのは妄想とか執着とか、そういう本来何もないような世界を捉えようとするために作ってしまった妄想である。それは僕らの意識の中での現象を存在の世界に結びつけて(文字通り結び目をつくる)考えてしまうことである。仏教でそういった執着を消せと言うように、アブラフィアは結び目を解けというわけだ。その方法が観想、物事の対象化せずに一体化することである。そうすれば、意識と存在という境界も消えて(結び目が解かれて)、事の真相を見通すことができるとするのだ。仏教が無に至って自由になろうとすることと同じであろう。

つまり現代文明が陥る問題は結び目の問題であると見るわけだ。私とあなたのわだかまりも結び目かもしれないし、社会と私の不釣り合いも結び目かもしれない。そしてこの結び目を存在すると思ってはいけないのだ。結び目を結び目として自覚し、それをほどいていく。無理に引っ張ってしまったらもっと強くなってしまう。解くコツは、ただそれと一体になること。あなたと私とか、社会と私という区分を取りさらって、一体化する。そこに現代文明の諸問題が解かれた世界があるわけだ。

もうひとつ、真実の発明とは福沢諭吉(1835-1901)の『学問のすすめ』に由来するものである。

「文明の進歩は、天地の間にある有形の物にても無形の人事にても、その働きの趣きを詮索して真実を発明するに在り。」

この最後の部分を取り上げた。もちろん、この頃は発明という言葉は発見という意味であった。だから、真理を発見することが大事だと言っていたわけだが、これを創造的に誤読することにより、現代の発明と照応させ、真実の発明ということの新しい読みが可能となるのである。

「真実を発明する」から「真実の発明」へ。そこに大きな創造性が潜んでいる。対象だった真実が発明に被ることで、発明に真実性が示唆されたのだ。それが私を発明の本当の意味への探求へと向かわせたのだった。だから「真実の発明」には「真実を発明する」と「真実的発明をする」の二つの意味が重なっているわけだ。これが非常に興味深い点である。

さてそれが道元の發明観に出て、さらに発展するわけだがこれ以上述べるのはやめておこう。

「真実の発明が結び目をほどく」とは、二重の意味性を持った発明、それは「発明の発明」構造がこの世界のあらゆる諸問題の根本である結び目に解決の糸口を与え、あらゆる区別を取り除いた自由な世界を実現するというメッセージであるわけだ(しかしそのメッセージもまた創造的に誤読される)。

それがN次元の発明。右でも左でも、1でも2でもない。既存選択肢から想定できない、本来の意味の発明である。

これまで長々と述べてきたが、やはりまだ紹介できていないことがたくさんある。特に、古代日本の発明について、ニライカナイを通した、「なる」世界の記述ができなかった。だがこれはまた別の機会にゆずることにしよう。

これまでの一連の論考から發明家がどのように社会と関わるか導くならこう言える。

①現実レイヤー:インフルエンサー

明らかに社会への發明の発信が少ないと感じた。社会というより、ある名前を持つ人に届けるわけだが、このコミュニケーションの充実化は今知覚されている現実において帰納的に必要であろう。

そんな現実を發明するのが次。

②実験レイヤー:風土の中で生きるアーティスト的発明家

山を見て花を思うように、一即多に發明することが必要である。發明モデルは、ついに風土と関わり合うことで、風土本来の潜在性から出現される発明品が登場するわけだ。私はその風土の中で生き、風土に特化した発明品をまるでアーティストのように設置していくのであろう。これは現状最も魅力的かつ意義深い実験である。

まだまだあるのだが、結論は發明家なのだから、發明をしないといけないということだ。つまり既存の全てを無に帰し、溢れ出る無限の可能性を捉え具現化する。それでしかないのである。社会との結び目もまた發明しなければならないのだ。

だから、2024年、東の空に青龍が登る時(古代中国にて發明は東を意味し、易学で東には青龍がいる)、大発明が起こるに違いないだろう。あの南方熊楠みたいに。

「わが曼陀羅に名と印とを心・物・事 ( 前年パリにありしとき申し上げたり ) と同じく実在とせることにつき、はなはだしき大発明をやらかし」

南方熊楠(1867-1941)『土宜法龍宛書簡』

メンバーたちの抱負をリレーエッセイでつないでいく新春特別企画「2024年 今年の抱負!:龍のように」をお届けしています。他のメンバーによる記事は以下のリンクからご覧いただけます。若者たちの熱や未来への兆しをお楽しみください。