「命の多様性と社会をつなぐクリエイティブ表現の可能性」100BANCH実験報告会

「人間の営みと、自然や生きものはどう共存できるのか。」

GARAGE Program55期生「SHINON」の髙野洋は、自然や生きもの、人間や文化と向き合いながらクリエイティブを通して社会に伝えられることは何か、実験をしながら走り続けています。

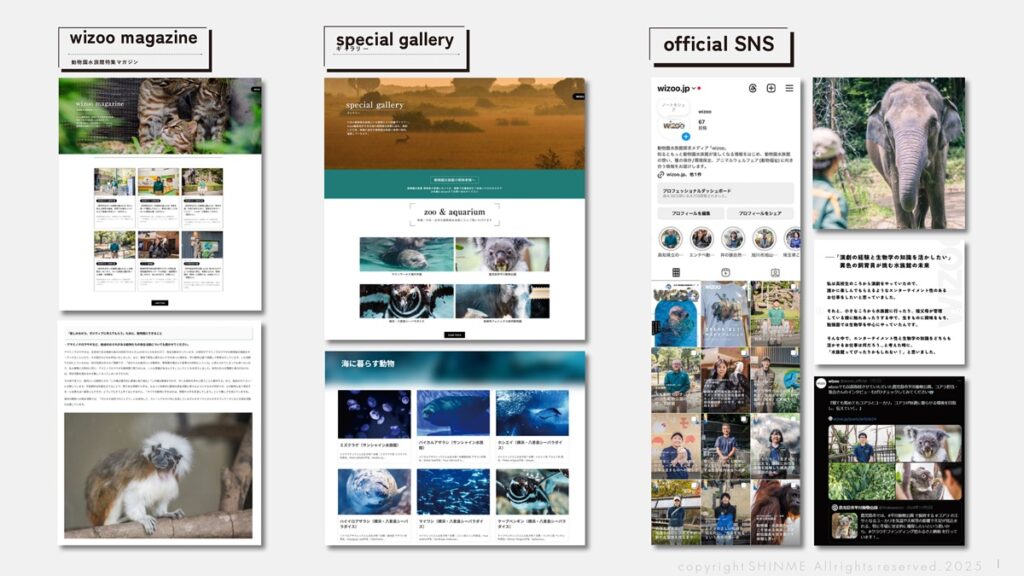

髙野は2022年1月に100BANCHに入居。自然や原風景の写真と、その土地で生まれた木や砂などの素材を融合した“存在する写真”を制作。自然と向き合い、人と自然はどう向き合うべきなのか探究を続けました。その後も地域の魅力や伝統の発信、日本の動物園水族館探求メディア「wizoo」の立ち上げなど、精力的に活動を続けています。

そんな髙野が、100BANCHでの活動やその後、現在の活動について語りました。

|

髙野洋|株式会社SHINME 代表取締役|自然写真家 世界一周航空券で世界を巡る経験や広告会社にて地域や人に向き合う仕事を経て、クリエイティブスタジオSHINMEを設立。自然や生きもの、人間文化に向き合うクリエイティブ、サービスに向き合いながら自然写真家として活動する。日本自然科学写真協会員。 |

——現在、自身が立ち上げたクリエイティブスタジオ「SHINME」で活動する髙野。100BANCHでの活動を通じて、起業を決めたといいます。

髙野:100BANCHに入居したのは4年ほど前です。昨今、デジタル時代で写真は次々にスワイプされていきますが、そこに込められた想いが伝わっていかないことに写真家として寂しさを感じていました。そうした思いから100BANCHでは「存在する写真」をテーマに「SHINON」という活動をしていました。街の開発で橋脚を建てる際に出る砂からガラスをつくり、その土地の記憶を写真に融合させていく作品や、全国の森で問題になっている“ナラ枯れ”の木に写真を印刷し、木の病気の現状を知るきっかけとなるような作品を制作しました。

髙野:15年前、バックパッカーとして世界中を旅していたとき、旅や自然、遺跡をテーマに新聞社へ記事を投稿した経験があり、そのときにメディアで伝えることの大切さを感じたことが広告業界に進むきっかけになりました。100BANCH入居時は広告会社に勤め、新規事業やIPに取り組むプロジェクトなどを担当していました。

その後、100BANCHでの活動や横のつながりなどを通じて、自然写真家としての活動をさらに広げたいという気持ちが強まり、現在の会社をつくりました。若いころは、生きものに向き合う仕事を目指していて、NPOやNGOのように、守るべき、支えるべき存在に向き合う仕事や、いのちを守る活動に関わりたい気持ちもあってどうしようか悩んでいたのですが、「メディアからのアプローチで変えられることもあるのではないか」と考えるようになりました。今は、時代が変わったことで自分が行動し、発信することで、できることがあると感じ、独立をして今の活動をしています。

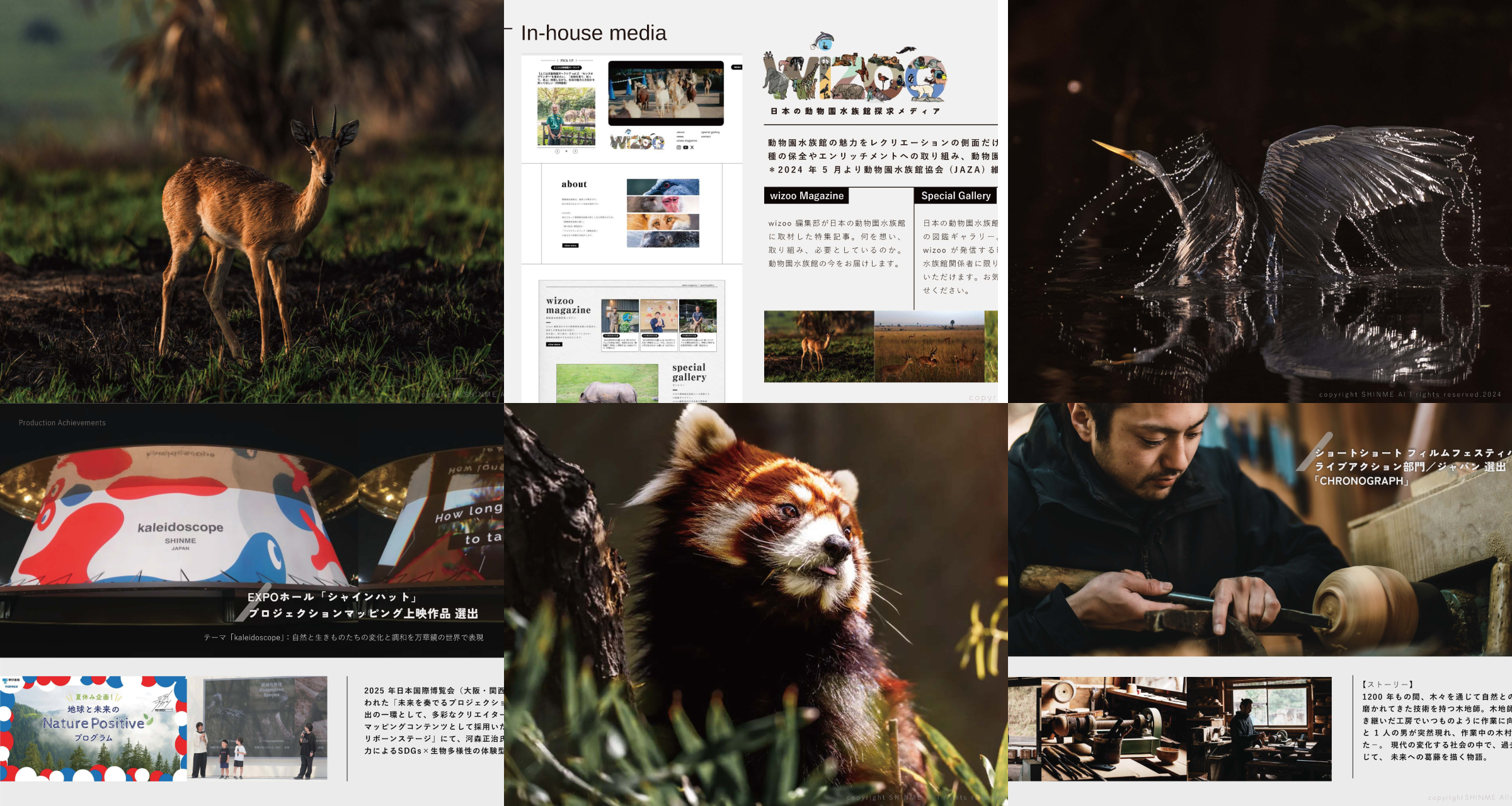

髙野:現在は、動物園や水族館に向き合い、種の保全や動物福祉への想いを伝えるメディア運営や、映像制作をはじめ写真、デザイン領域までクリエイティブ全般に取り組んでいます。自然写真家としてのテーマは、「自然や生きものを守ることに貢献する」でしたが、そこには社会や人の営みを考えていく必要と、地域の方々や組織とともに取り組んでいく必要があると、各地を巡る中で感じ、現在は地域に根付いた文化や伝統、人間の営みに向き合っています。ただシャッターを切るだけの人間ではなく、企画や設計、クリエイティブ表現として「自分たちが何を発信すべきなのか」を常に考えて活動しています。

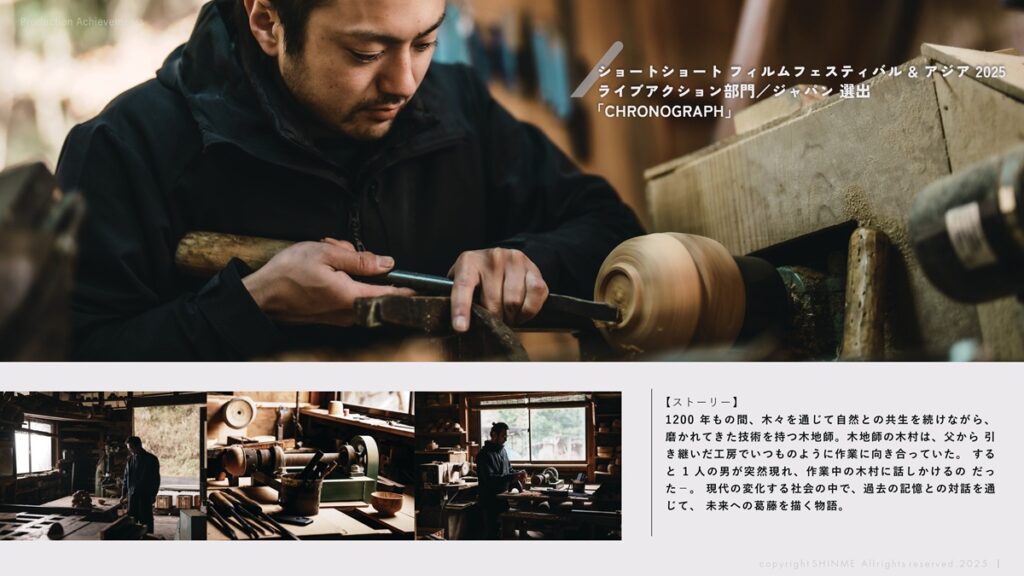

最近の活動では、制作総指揮として向き合った木地師を題材にした作品で、アジア最大級の国際短編映画祭「Short Shorts Film Festival & Asia 2025」や国際観光映像祭2024で入選させていただきました。大阪・関西万博でもプロジェクションマッピング作品に選出いただき、1ヶ月ほど万博で上映され、「大阪ヘルスケアパビリオンリボーンステージ」イベントで『SDGs企画!地球と未来のNature Positiveプログラム』のゲストスピーカーとしても登壇しました。

髙野:また近年では、アフリカのウガンダやボルネオ島に取材撮影に赴き、テングザルなどの絶滅危惧種と向き合いながら、人間と自然とのあいだにある“境界線”を見つめてきました。動物園や水族館の取り組みを深く理解し発信していくためにも、野生の現場に立ち、そこで生きる動物たちの姿や環境を自らの目で捉えることが大切だと思っています。そのため、定期的にフィールドへ渡航し、野生と向き合う取材撮影を継続しています。

また、今年の8月には渋谷ヒカリエで写真展を開催させていただいたり、11月には、よこはま動物園ズーラシアさんと写真展やトークショーを共催させていただきます。絵本『ラテールとアースセイバー 〜絶滅危惧種が教えてくれること〜』が原作となったアニメ「地球のラテール」や、東京都市大学北村研究室が開発した生態系ボードゲーム EcoPyra(エコピラ)との連動企画などもご一緒しています。

渋谷ヒカリエでのアフリカ・ウガンダを題材とした写真展「Breathing ‒ Landscapes of Life in Uganda」

髙野:ところで、このオリビという生きもの、1頭1頭がすごくエネルギーを放っているんです。生きものの生きる眼差し、力強さを写真家としてちゃんと伝えていきたいと思っているため、フィールドワークも大切にしています。大型の哺乳類に出会うともちろんワクワクするのですが、こういった草食獣や小型の生きものの力強さも伝えたくて、いろんなところに出かけています。

髙野:先日、ボルネオに行ったときには、この「アジアヘビウ」が首まで川に浸かった状態から飛び立つ瞬間に出会いまして、飛び立つときのしぶきの様子がなんとも力強く綺麗でした。そういった瞬間は、やはり自然写真家の冥利だなと思います。ただ、このような場所に人間がどんどん踏み込んでしまうことで、生態系に影響を与えてしまいます。そういった側面も意識しながら、とはいえ、伝えなくてはいけないことや自分が撮ることの意味を常に考えるようにしています。

——続いて髙野は、自身が立ち上げたメディア「wizoo」で、動物園・水族館の想いを伝える活動を通じて考えていることも話しました。

髙野:自社では「日本の動物園水族館探求メディア wizoo」を運営しています。私は小さい頃から動物園や水族館が大好きなのですが、今の動物園や水族館は、ただ楽しい場所だけでなく、社会的に重要な使命を担う存在へと進化しています。動物園・水族館は、個体管理が可能であることから、野生動物の生態を深く理解するための研究施設となり、その研究成果が野生下の保全に役立つケースも少なくありません。実際、動物園での長期的な保護・繁殖があったからこそ、野生では絶滅してしまった種を再び自然に戻せたという実例も存在し、世界的にも同様の動きが広がっています。wizoo の運営を通じて、私はこうした取り組みや現場に息づく想いを可視化し、人と生きものの距離を縮めるメディアを目指しています。

髙野:以前ある動物園の方からは「動物たちの自由を奪っているということはどうしても原罪ではある。けれど、種をその個体で終わらせず、種全体に貢献できるきっかけを探らなくてはいけない。その意志でみんなで取り組まなくてはいけないと思っている」と伺いました。そういう想いをしっかり持っている人たちと向き合っていくということは、自分も覚悟が必要だということも含め、活動や事業を通して何ができるのかを日々考えています。

——自然や生きものをテーマとした作品づくりや発信だけでなく、企業や自治体のクリエイティブにも携わっている髙野。どんな対象でも大切にしている現地との関わりについても話します。

髙野:自然や生きものと向き合いながら、企業・大学・地域の映像制作を行っています。最近では、「生きものの力で社会を変える」を掲げる東京大学農学部150周年記念映像や、「いきもの、そのものを、もっと。」という想いを込めたしながわ水族館のプロモーション動画を制作しました。

福井県池田町とともに一年を通して四季を撮影した作品は、国際観光映像祭にも入選しました。池田町は米どころで自然も文化も豊かで、約760年の歴史を持つ「水海の田楽能舞」をはじめ、貴重な神事や食文化が受け継がれています。笹団子や朴葉寿司といった伝統の味、暮らしぶりに触れるほど、その土地がもつ魅力と時間の積み重なりを強く感じました。映像制作を通して地域の価値を見つめ直し、その営みに向き合うことこそ、クリエイターとしての喜びだと感じています。

また、動物園・水族館・保全団体・自治体の方々と対話を重ねるほど、人間の営みと自然、生きものがどう共存していけるのか——その問いに、クリエイティブの力で少しでも貢献できるのではないかと強く感じています。その延長線上で、これからも活動を続けていきたいと思っています。

髙野:振り返ると、100BANCHに入居した当初は、「好き」という気持ちだけで、クリエイティブを通して自分に何ができるのかを模索している段階でした。まだ覚悟や明確な使命感のようなものはほとんどありませんでした。けれど、それぞれの想いを伝えるためには現地に足を運ばなければならず、動物園・水族館の方々の想いを知るためにも、実際に会って話を聞く必要があります。デジタルではなくリアルの現場に身を置き、対話を続ける中で、皆さんが抱える課題や情熱を少しずつ自分の中に浸透していきました。

そうした出会いや体験を重ねるうちに、自分の考え方や覚悟が形を持ちはじめ、やるべきことが明確になっていったように思います。100BANCHでの活動の先には、そうした“自分自身の変化”が確かにありました。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。