みんなの人生会議室

死のリデザインに取り組むプロジェクト「Sadamaranai Obake」。タブー視され不必要に遠ざけられがちな死にまつわる文化や価値観をデザインのチカラで変えることを目指しています。これまで、死生観を語り合う「デススナック」や「雲もなか」など死とやさしく向き合うプロダクトづくりをしてきました。

ナナナナ祭2025では、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)をキーワードとした体験ブース「みんなの人生会議室」にて、多くの人と気づきのきっかけを共有しました。今回の展示を、Sadamaranai Obakeの趙が振り返ります。

はじめに

「もしものとき、私はどう生きたい?」

そんな問いをそっと投げかける体験型展示「みんなの人生会議室」は、死を遠ざけるのではなく、今をどう生きるかをやさしく見つめ直す場です。

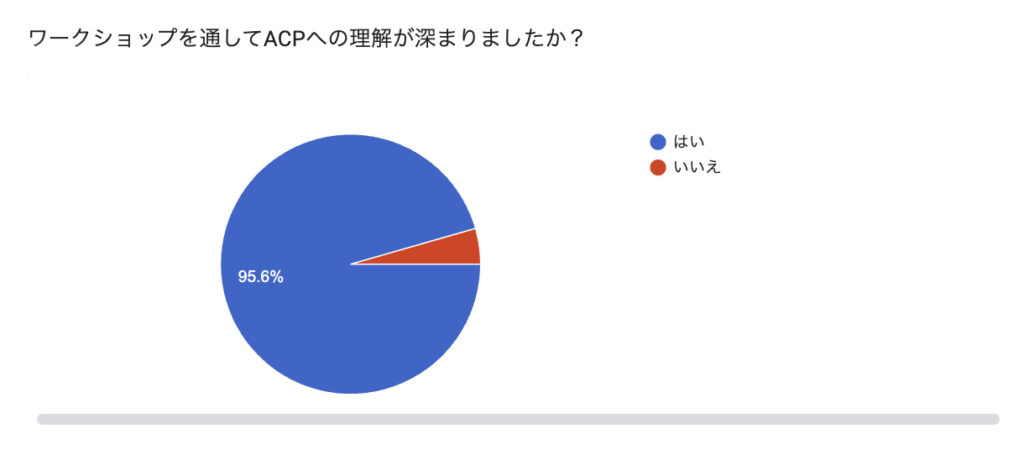

ナナナナ祭2025の3日間、会場では延命治療や最期の迎え方を“選ぶ・書く・想像する”ワークを通して、来場者それぞれが自分の価値観や願いに気づいていく姿がありました。本レポートでは、展示の背景や空間づくりの工夫、来場者のリアルな声、そしてこの取り組みが、未来のACPツール開発へどうつながっていくのか──その3日間を振り返ります。

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)は、もしものときに「どんな医療やケアを受けたいか」を前もって考えておくプロセス。だけど、特に若い世代にはなかなか馴染みのないテーマ。今回の展示では、ACPを“重くて遠い話”ではなく、“ちょっと先の自分のこと”として感じてもらえるように、展示全体を体験型ワークに仕立てました。

壁面には「ACPについて、知っていますか?」という大きな問いを掲げ、堅苦しい説明よりも、まずは立ち止まり、考えてもらうことからスタートしました。

空間には、「三途の川」や「天使の輪」など、ちょっとユーモラスなモチーフを取り入れ、やわらかくACPに触れられる演出も。スタッフは「天使の輪」を頭に付け、来場者をやさしく迎えます。

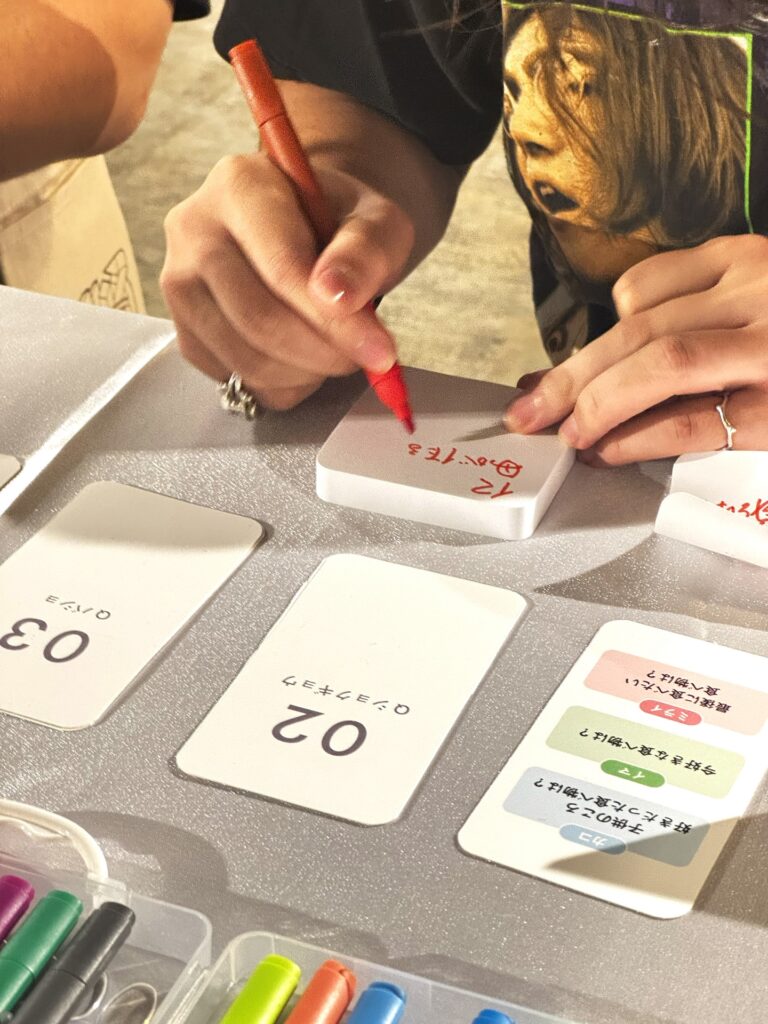

会場右側の壁面には、6つのお題からなるワークショップコーナーを設置。参加者はサイコロを振って「食べ物」「職業」「場所」「心配なこと」「たからもの」「???」のうち1つを選び、過去・現在・未来の視点で記入していきます。

記入したものはその場に掲示され、他の人の言葉に触れることもできます。誰かの言葉から自分の気持ちを見つめ直す参加者も多く、“誰かの死”ではなく、“自分の未来”を考えるきっかけとして、多くの人が足を止め、じっくりと向き合う時間を過ごしていました。

「ACPって初めて聞いたけど、大事なことだと思った」

「延命治療中の祖父のことを考えるきっかけになった」

「家でもやってみたい」

そんな声が多く寄せられ、展示は“未来の対話”の入口として、確かな一歩になったと感じています。

私たち「Sadamaranai Obake(さだまらないオバケ)」は、デザインのチカラで死にまつわる文化や価値観を変える“死のリデザイン”をテーマに活動するプロジェクトチームです。

今回の実験で確かめたかったのは、ACPを「過去・現在・未来」のグラデーションで体験することで、自然に“未来の対話”に向かえるかどうかということ。結果として、多くの参加者が自分のこれまでの経験や気持ちを振り返りながら、無理なく未来について考える姿が見られました。

一方で、今回の展示では想定を上回る来場者数により、一対一での対話形式では対応しきれない場面もありました。回遊性のある導線設計や、セルフワークの仕組みづくりなど、今後の改善に向けた課題も見えてきました。

また、対話の内容が対象者の「タイミング」や「関係性」に大きく依存してしまう点や、どこまでパーソナライズしながら余白を保てるかという部分が、今後の検討ポイントとなっていくと感じました。

現在、ACPをもっと日常に広げていくために、福祉大学や大阪の福祉会さんと連携しながら、対話支援ツール「エンドリル」の開発を進めています。今回の展示は、その開発に向けたリサーチの一環として行いました。「エンドリル」は、利用者と介護者が“これまで・いま・これから”を一緒に振り返ることで、自然と未来の希望を共有できるような、ドリル形式のツール。プロトタイプ完成を目指して現在開発中です。ACPをもっと身近に、そして介護や支援の現場で自然に活用されるようなツールとして、利用者さんと介護者の対話をそっと後押しする“きっかけ”を届けていきたいと思っています。

これからつながっていきたいのは、

私たちは、当事者も非当事者もふくめ、すべての人が自分らしい死生観を持ち、対話できる社会を目指しています。 ACPや死生観を、もっと優しく、もっと日常に。 その入り口を、これからもいっしょにつくっていけたらと思っています。