new shodo development committee

書道を通して遊び心を解放したい!!

-

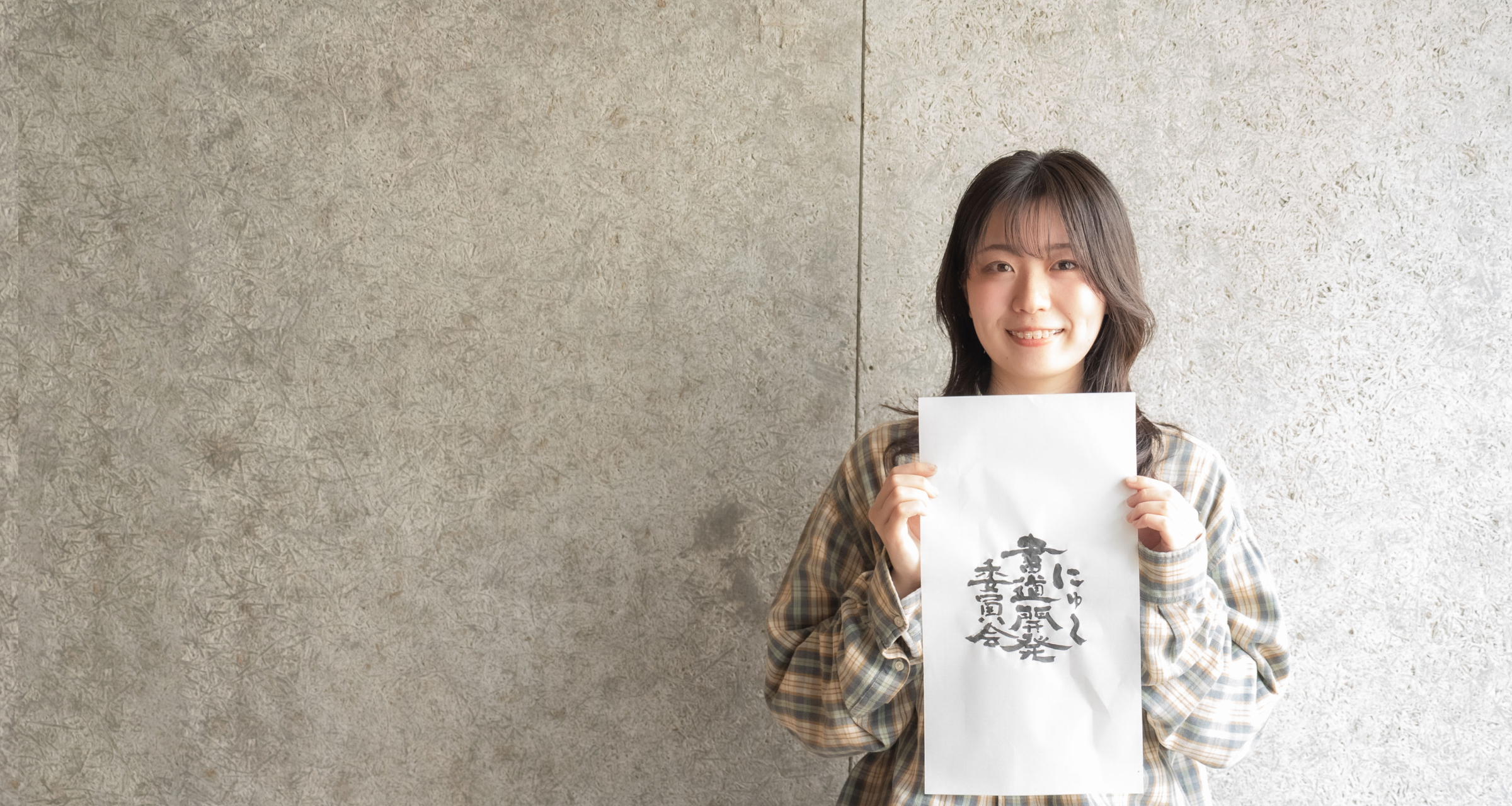

にゅ~書道開発委員会委員長 増田海音

そもそも、「上手い字」って、なんだろう?

5歳で書道を始めた増田海音。最初は書道教室でもらえるお菓子が楽しみで通い始め、やがて「字がきれいだね」と言われることが嬉しくて、書道に真っすぐ向き合うようになっていきました。けれどある日、「先生の字を上手に真似できること」がゴールになっている空気に、ふと違和感を覚えます。書道って「上手い・下手」だけで語れるものなのかな?

そうして型からはみ出すようにして生まれたのが、「new shodo development committee(にゅ〜書道開発委員会)」。筆を手放しキャップで書いてみたり、透明な寒天に見えないインクで文字を描いたり、筆にセンサーをつけて動きを記録したり——。伝統と実験が交錯する、にゅ〜書道開発委員会リーダー増田の世界をのぞいてみましょう。

—— 増田さんは5歳から書道をされているんですよね。

増田:はい、通うたびにお菓子をもらえたんですよ(笑)。あと、書道教室が“おばあちゃんち”みたいな、すごく落ち着く場所で。通っている生徒さんもいい人たちだったので、書道ももちろんですけど、教室に通うこと自体がとにかく好きでした。

—— 学校でも書道を学んでいるとのことですが、習い事から専攻にしようと思ったきっかけはありましたか?

増田:いろいろな習い事の中でも、書道はちょっと得意な方でした。それで、学校の担任の先生が「書道が学べる高校があるよ」とアドバイスをしてくれて、進路を決めたんです。ただ当時は純粋に「書道が大好き」というよりは、ちょっとプライドありきな、負けず嫌いなところもあって「誰よりもやろう」と思っていた記憶があります。周りからも「字が上手な子」と思われていたので、それが自信になっていて、専攻できるのなら伸ばそうって。

書道は嘘をつけないんです。自分の性格や心の状態がそのまま反映される。私は短気で飽き性で、集中力も続かないので書を先生に見せただけで、「急いで書いたでしょ」「自分は上手いと思って書いたでしょ」と見透かされることもあって。指導の中に文字の書き方を超えた部分があるのもおもしろくて、ひたすら続けてきたように思います。

—— 作品を見ただけでそんなことまでわかってしまうなんて!

増田:精神状態は結構わかりますよ!あとは「好きな文字は?」とよく聞かれるんですけど、好き嫌いがあると作品に波ができてしまうので、文字に対する感情を持たないようにしています。すべての文字をめっちゃ平等に見ています(笑)。

—— 「ザ・書道家」という道もあったと思いますが、書道をもっと自由で楽しいものにしたいと思ったのは、いつ頃でしたか?

増田:そうですね。書道界には、書壇というギルドのような師弟関係があるのですが、私はその中で、先生の作風を踏襲するというゴールに違和感を感じました。昔はそういう書壇の1つに入っていましたが、師範は取らず、学術機関で学ぶ選択をしました。「上手」と言われなくても、良い書はあるよなあ、と思うんです。

—— 「自由で楽しい書道」を個人的なスタンスに留めず、活動にしようと思ったのはなぜでしょうか?

増田:私が自己紹介で「書道をやっています」と言うと、必ずと言っていいほど「字が綺麗な人っていいですよね、私は自信がなくて書けないんですよ」と、相手の方が自分を卑下するようなターンがあるんです。でも私は人の書き癖に味を感じたり、本人が下手だと思っている字でも面白い書き方だと思ったりするんですよね。

「私は字が上手くなくて」と言われたら、お世辞ではなく、心から「そんなことないですよ」と言いたくて。誰でも書いて認められる、楽しめる活動を作りたいな、上手い下手を軸にしない書道があったらいいんじゃないかな、と思いました。

—— そんな中、100BANCHで最初にやったのが「“〇〇なひらがな”を筆でしたためるゲーム」でしたよね。

増田:はい。はじめに思いついたアイデアは実際に実施したイベントとは少しちがっていて、「ひらがなバトル」でした。強そうなひらがなを書けたら勝ち、みたいな。ただ、そんなにゴリゴリ書くのは書道のイメージを阻害してしまいそうで(笑)。平和なゲームにしようという考えを練って、「“〇〇なひらがな”を筆でしたためるゲーム」が生まれました。

あとは、道具を用意して「さあどうぞ。書きましょう!」と言っても、参加者は「何を書けばいいの?」と戸惑いがあるのではないか、困るかもしれないなと思ったので、お題のあるゲームを考えました。昔、イベントバーを借りて、とりあえず書きまくるワークショップをしたことがあったんです。そこからコミュニケーションをとれるかなと思ったんですけど、やっぱり難しくて。その時、「いきなり自由に書いてください」という流れは何かが足りないな、と反省がありました。

増田:また、「久々に筆を持てて楽しかった」「非日常の体験でした」と感想をいただくたびに、何かが違うな……と思っていました。非日常と言われると、むしろちょっと突き放されたような感じがあったのかもしれないです。もっと日常に接するような体験をつくりたかったんだと、そこで気づきました。

—— 「非日常」ではなくて、どのように思ってもらいたかったですか?

増田:「書道をもっと自分ごとに捉えてもらえればいいな」と思っていました。だから「非日常」にがっかりしてしまったのかもしれないです(笑)。書道のような伝統文化って、「やっている人がやっていればいい」というスタンスだと衰退していってしまうと思います。だから、書道を参加者の方が自分ごととして考え始めてくれるようなアクションをしたいと思っています。

—— 100BANCHに入居して、いかがですか?

増田:大学や年齢関係なく仲間に入れてもらえるし、みんなすごく協力的に手伝ってくれます。私は中高一貫というのもあって、これまで学校の友達同士でそれぞれ棲み分けるように遊んでいたので、いろんな人がいる環境は新鮮でした。

でも入居してからも「私、何してるんだろう」と、ずっとわからない時期がありました。そんな時に、100BANCHの他のプロジェクトの人たちから「書道で書道じゃないことをやろうとしてるのかな?」と言ってもらえて。そこから、参加型アートやリレーショナルアートについても教えてもらったり。にゅ〜書道の「にゅ〜」って結局なに?っていうのも、GARAGE Program期間を延長してから自分でだんだんわかってきました。

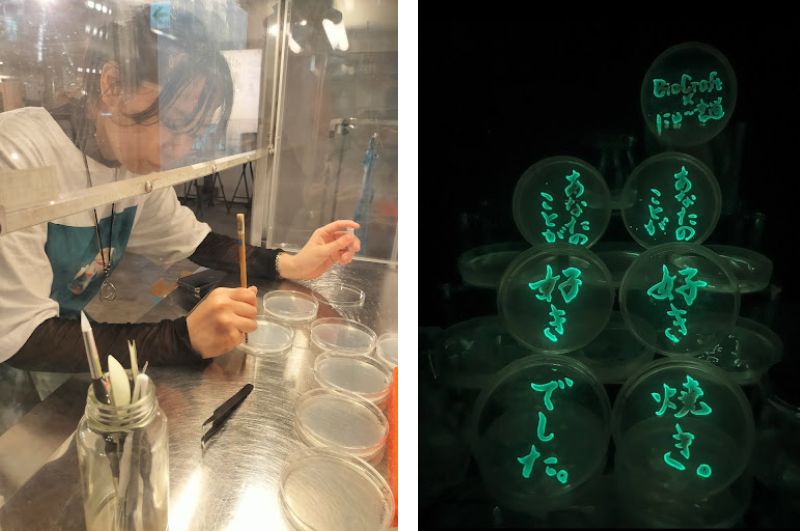

—— 「バイオラブレター」では、文字を発光させていましたよね。

増田:そうです。あれは、私が実験報告会で登壇したあと、BioCraft プロジェクトのリュウさんから突然液体をいただいて(笑)。「ぜひ、海音さんの字を光らせてください」って(笑)。

透明な寒天に透明な液体で書くので、本当に見えない状態なんですよ。寒天なので染み込むこともなく、むしろ弾かれてるみたいな感じで、「変なの!」と思いながら書いていました。書道パフォーマンスでペンキを使うことはありますけど、寒天に書くのは初体験でした。

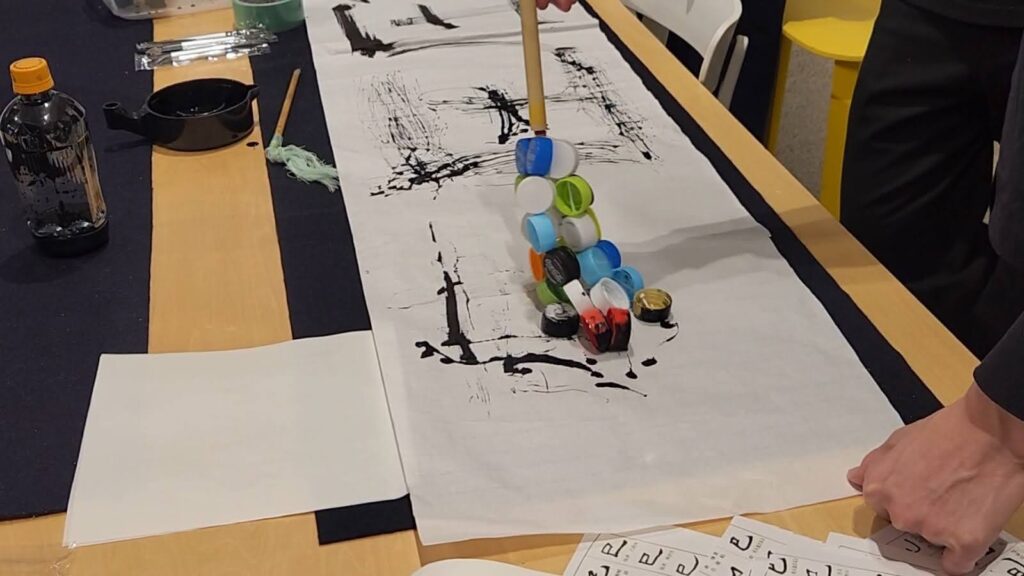

—— まさに新しい、「にゅ〜」書道開発ですね。そのあと「筆圧さがし」のワークショップでは、書くための道具を変えようと思ったのですね。

増田:最初は、書きながら音が鳴ったら面白いと思って、筆先に鈴をつけようかなと思っていたんです。出来栄えよりも「その作業自体」に意識がフォーカスされるようなものにしたくて。書くときの緩急も音が鳴ることで自覚できておもしろいかも、って。鈴よりも身近な素材……と探す中で、最終的に「ペットボトルの蓋」に落ち着きました。

—— ペットボトルの蓋……筆として使うと変な線がたくさんできますよね?

増田:そうです。ワークショップだと「上手く書けた」とか、「上手くいかなかった」とかの感想になってしまいがちですが、これだと、みんな書けないです(笑)。上手い下手とかそういう次元じゃなく。でもむしろそれが良かったっていう人もいて、これは私の狙いでもありました。「自分の字に自信がないから、楽しめるか不安で」という方でも、変な筆だったから、みんなが平等に書けないっていう、気楽な条件だったはずです(笑)。

—— 今はどんな実験をしているのでしょうか。

増田:エンジニアと協力してセンサーをつけて筆の動きを数値化する実験をしています。持ち手にマイコンをつけると、前後左右、上下の360度の動きを数値化することができるんです。筆の速度の緩急や空中動作、墨をつけてから一角目を書くまでのちょっとした揺れみたいなのを、全部記録してみたくて。一枚書ききるまでの一連の筆の運びが1本の線として浮かび上がれば、3Dプリンターを使って展示物にできるかな?なんて考えています。

—— 彫刻みたいですね!現代アートに近づいてるような感じもします。

増田:そうですね。でも「書道はアートでなければいけない」とは思っていなくて。すべての書道をアートにする必要もないし、逆にアートの文脈に置いたときに見えてくる面白さもあると思うんです。

歴史的な話で言えば、もともと「書」と「画」はひとつのものでしたし、明治以降に分かれたという背景もあります。だから今もう一度、その境界線を見つめ直したいとも思っています。私自身、「にゅ〜書道」という活動を続けていく中で、自分なりの軸がもっとできたとき、現代アートの文脈で語られる書道も、きっともっと面白く感じるはずだと思っています。

—— 他には今後、実験してみたいことはありますか?

増田:書道史を作りたいです。書道史がもともと好きなのと、歴史を伝えてから新しいことを試せば、より説得力が出るかなって。中国と日本の書道史に限らず、アジア全般で見たり、ヨーロッパのカリグラフィーの文化を関連させてみたり、書の歴史を時系列にしてビジュアライズしたくて、それに協力してくれる人を募りたいのが密かな野望です。それ以外にも、文化にリスペクトを感じたり、博物館、美術館に行くきっかけになるようなことであれば、どんどんやりたいですね。

—— 増田さんは書道人口を増やしたいのかな?と思っていましたが、どちらかというと書道の楽しみ方を伝えたいんですね。

増田:そうなんです。書道を流行らせたいとも思っていなくて。トラディショナルすぎる偏見を持たれているのを変えたいと思っています。書道が「伝統的なものとして保護される」だけだと、消極的な残され方で、それはちょっともったいないと思います。

書道って一見堅苦しそうだけど、こういう視点から入れば、楽しめるかもしれない、というきっかけを橋渡し的に提供できたらいいなと。書くだけではなく、書道の歴史を知ったり、鑑賞という視点もあります。誰もが書き手になる必要はなくて、学び方の幅が広がれば、書道のイメージの幅も広がるのではないかなと思っています。