にゅ~書き初め会

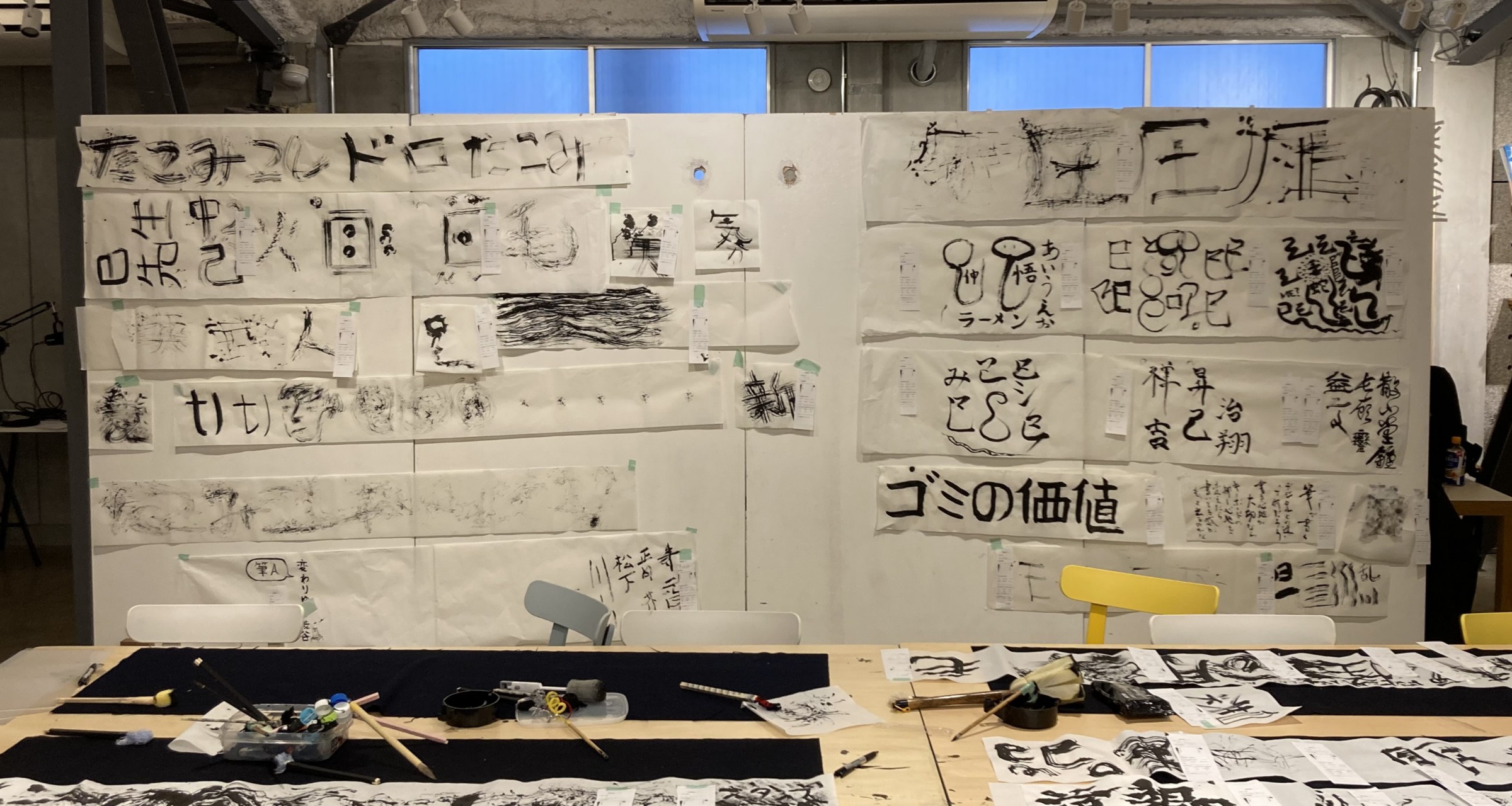

「書道×異分野」を通して「遊び心の解放」に取り組むプロジェクト「にゅ~書道開発委員会(new shodo development committee)」が1月12日(日)に書き初めイベント「にゅ~書き初め会」を100BANCHにて開催しました。

書道に欠かせない道具である筆の筆圧に着目し、様々な素材でできた筆の筆圧を実験した当日の様子を、委員長の増田海音が振り返ります。

こんにちは。

にゅ~書道開発委員会委員長の増田海音(みおん)です。

私たちのプロジェクトは「書道を通して遊び心を解放したい!!」をモットーに、一般的に想像される書道とは一風変わった形で書道の要素を見出しています。

過去作品ではカードゲームから書道を扱い、書く際の思考と表現の過程にある個人の感性を見出せるようなものを作っていました。

(詳細はリンクから) new shodo development committee – 100BANCH

今回は、書きたくても書けない、もはや書いてない……そんな「にゅ~書き初め会」を開催しました。

日にち:2025年1月12日(日)

時間:14:00〜16:00

会場:100BANCH 3F(〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-27-1)

参加費:無料

定員:20名

【タイムスケジュール】

13:45 OPEN

14:00〜14:10 オープニング&プロジェクト紹介

14:10〜14:20 書き初めの歴史と1文字書き初め

14:20〜15:20 日用品の筆圧さがし

15:40〜16:00 クロージング

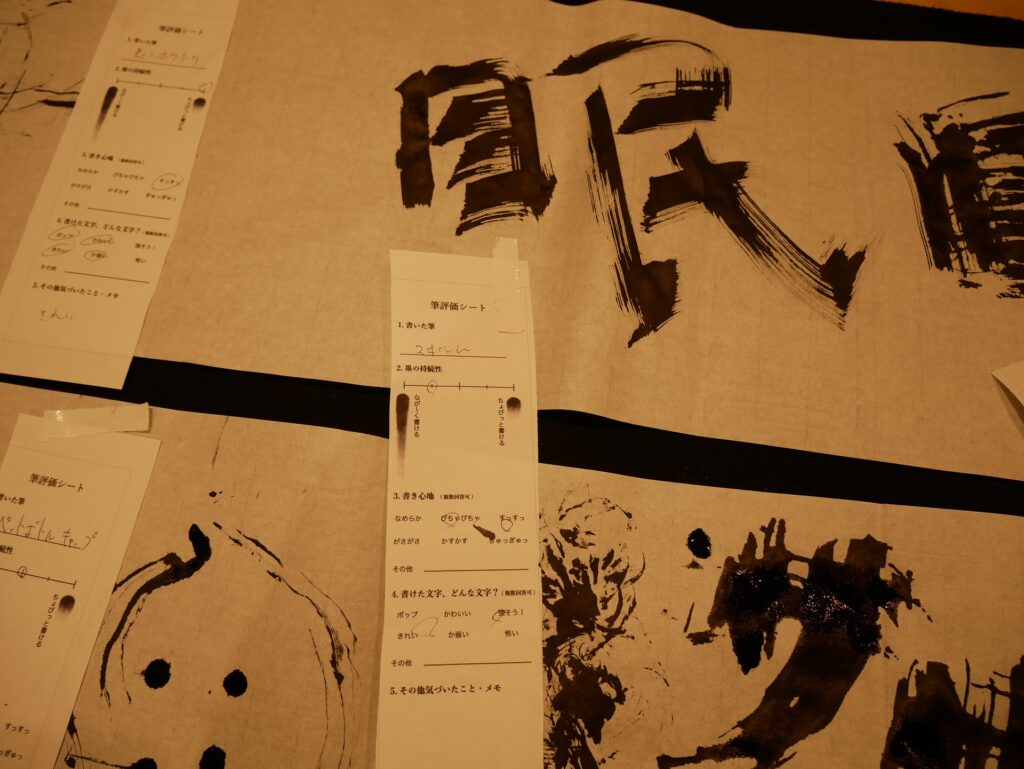

今回のイベントでは日用品で作った筆で書いてもらいました。

ただし、単にヘンテコな筆で書くだけでもヘンテコなままなので、「筆圧」に着目し、各素材の特徴を調べてみる……それが日用品の「筆圧さがし」です。

不思議な光景でした。

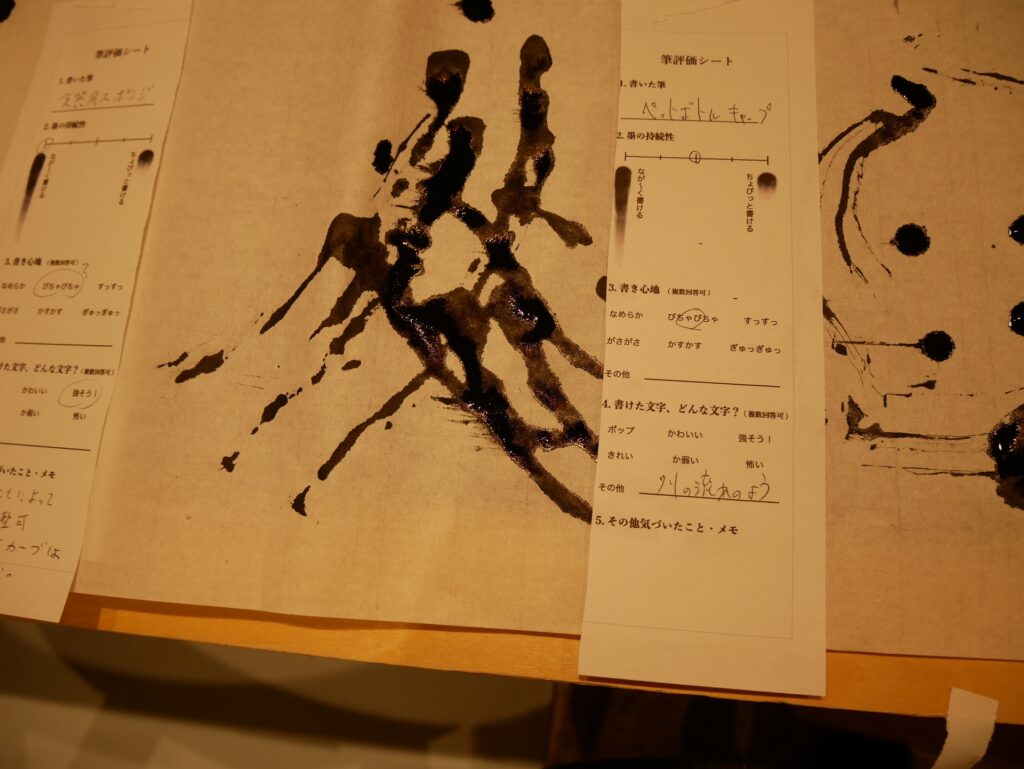

今回の「筆圧さがし」では、以下を調査項目としました。

・それぞれの筆にはどのような特性が生まれるのか?

・素材の変化は表現にどのように影響を及ぼすのか?

・素材の変化は「書く」ことの意識に影響を及ぼすのか?

-それぞれの筆にはどのような特性が生まれるのか?

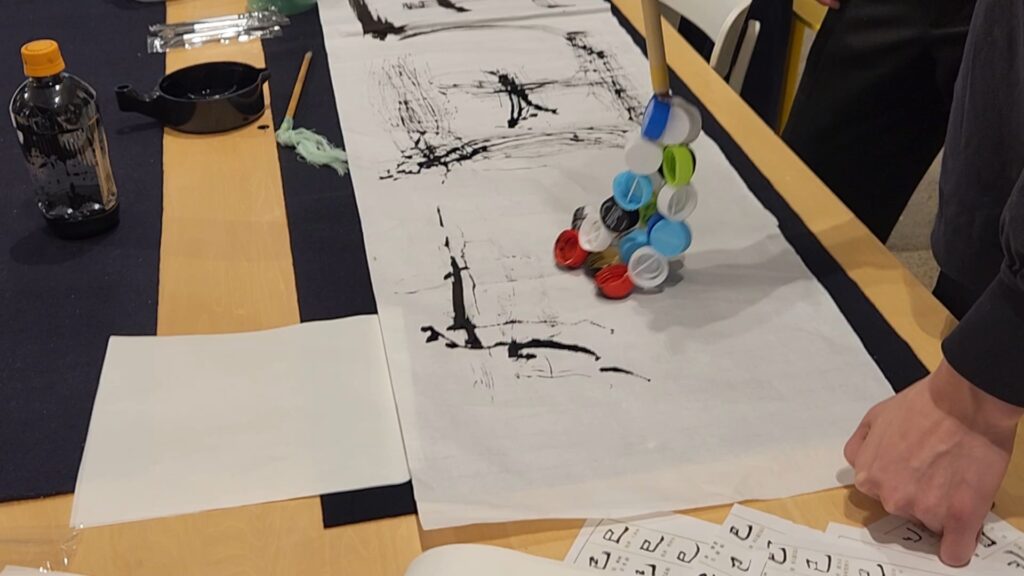

例えば、ペットボトルキャップなら書きながら音が鳴り、モールはカサつきがあり、輪ゴムは伸びるetc.といったように、素材そのものの特性が筆の書き心地として反映されていました。ちなみに1番人気はフェルト筆で、ほどよいしなやかさと墨含みの良さが評価につながっていました。

-素材の変化は表現にどのように影響を及ぼすのか?

・ペットボトルキャップの場合

キャップの内側に溜まる墨、平面な部分、角になってる部分、ギザギザな部分が複雑に絡むことでびちゃっと墨だまりができたり、カスれた線になったりするそうです。

滲みやすい紙や、青墨(=薄く青みのある発色で、滲みにより色合いが変化する墨)で書いてみるとまた変わった印象が生まれそうだなと思いました。

・フェルトの場合

穂先の割れは一定であり、しなやかに、伸びるように書き進められている様子は、確かに書き心地が良さそうにみえます。筆を回転させてみたり、極度に傾けて割れ具合を操作してみたり、最小限の墨量で書いてみたりするのも良さそうだなと思いました。

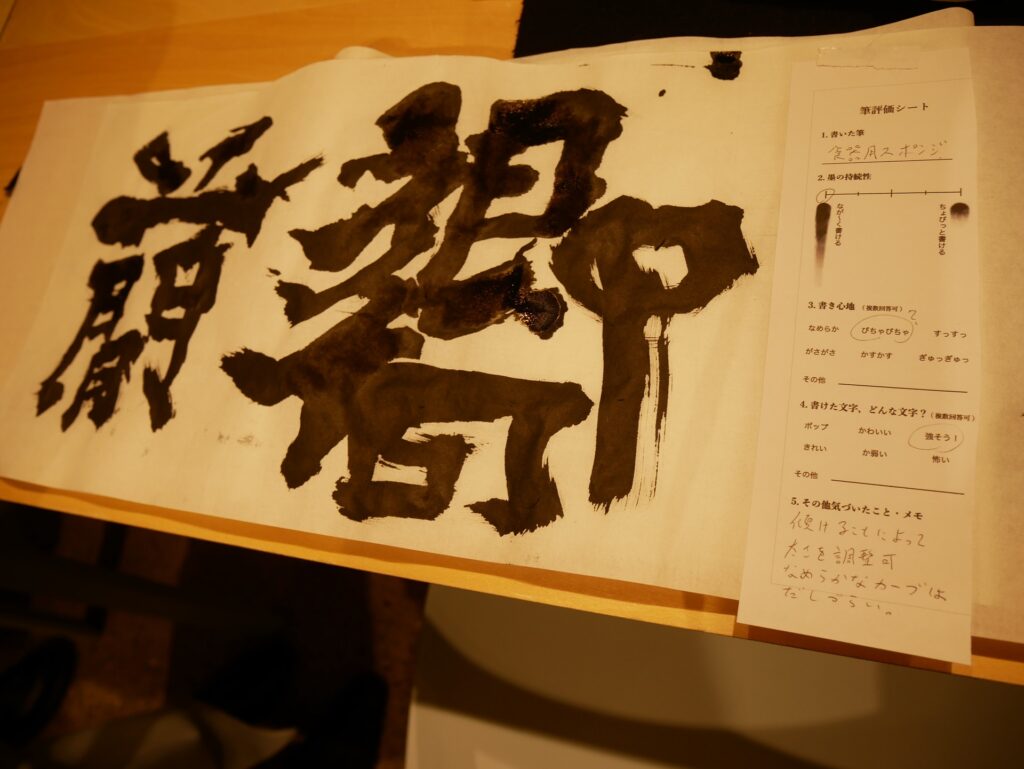

・スポンジ筆の場合

スポンジは、墨量によって印象は変わりつつも、一定のシャープさを表現できるようにみえます。よく墨を吸う割に、速度を調整しながら書くと、一線の中でもどっぷりつけた墨溜まりから繊維の目がみえるようなカスレまで出そうな予感がします。

– 素材の変化は「書く」ことの意識に影響を及ぼすのか?

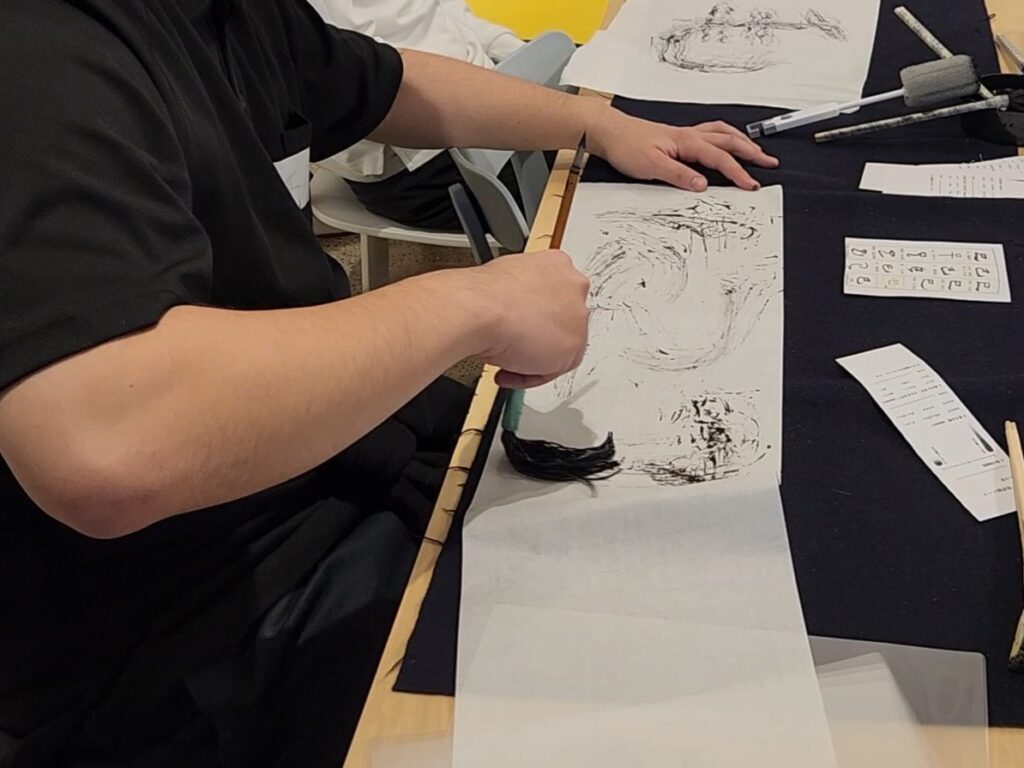

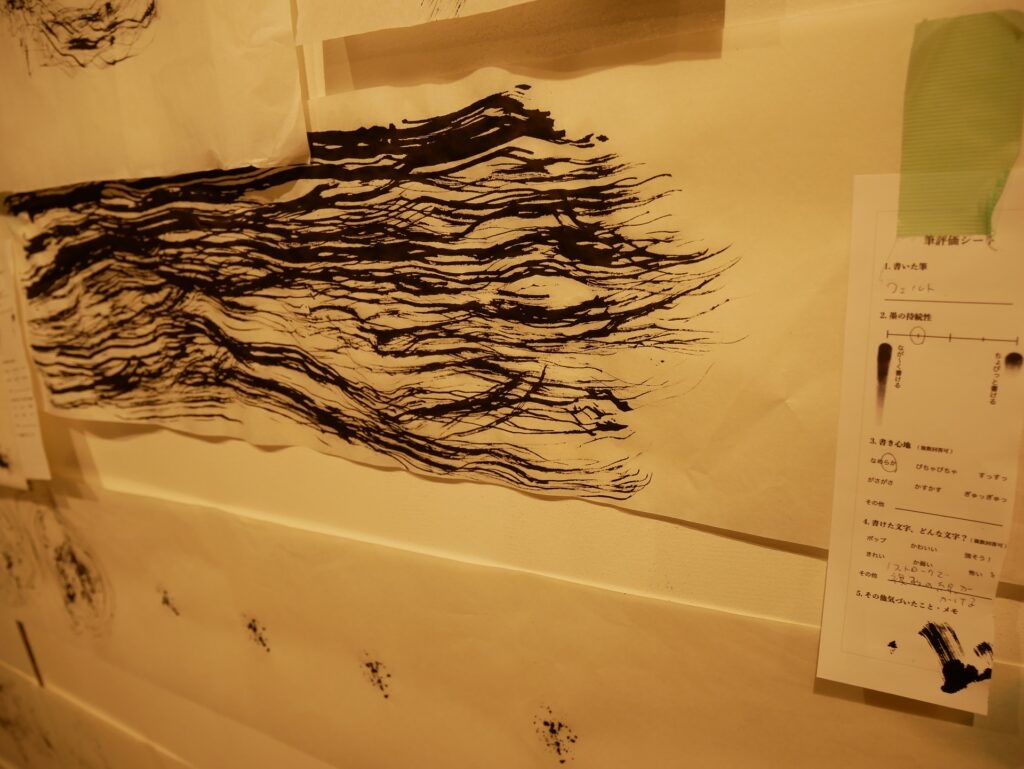

例えばホウキなら、「書く」意識から始まりながら、本来の「掃く」意識と繋がっていた人を見つけました。〈書いている〉〈掃いている〉〈掃きながら書いている〉といった意識の違いは、書く身体の動きに連動しているようにみえました。(写真では伝わりにくいですが)

ほかにも「こする」「鳴らす」「押し付ける」「滑らす」「磨く」といった意識で「書く」という感覚を楽しんでいた人もいたようです。筆という束ねられた毛の集合体は、鉛筆やボールペンと違い、ちょっとした毛の長さや質によって“しなり”具合や紙との摩擦が変化します。ただし、それは数種類の筆を使ううちに身についていく感覚です。今回の日用品筆では、それがより分かりやすく意識や身体に反映されたのではないかなと考えます。

私がこのイベントおよび日用品筆を作ろうとした背景に、「手書きで書くことの意義は何か?」という問いがあります。

現代では文字を「打つ」ことで情報を伝達することができますが(私も現在、「打ち」ながら記録をしていますが)、言葉の背景にある環境を映し出すことはできません。それは映し出していないから良いわけでも悪いわけでもなく、事実として「文字の意味以上の情報がない」という意味です。

また、私は手書き主義なわけでもないので、便利なものは便利だから使いやすいように使えばいいと思っています。

しかし、私は書道を専門に高校・大学生活を送ってきました。令和になっても墨を磨り、筆を握り続けている人間は少ないと思います。ただしそれは、書くことが好きというよりも、書いているときの身体の動きや集中度のグラデーション、そして筆と身体の連携する感覚が不思議であり面白いと思っているから握っているのです。

にゅ~書道開発委員会での制作やイベント活動では、私は筆を持たずに人に書かせ、その過程の思考を聞き出し、紙面に現れた表現とリンクさせ、読み取れたことを言語化してきました。

ここに「手書きで書く」ことの意義があると思います。

線を書く前に構える動作があり、考える時間があり、迷いながら、どこかで思い切るように(諦めかもしれないけれど)書き始める……。この一連の流れが、出力された文字の背景にある「厚み」だと考えています。

今回はその「厚み」の幅が広がったように思いました。

書きにくい筆は、人にどう書くかを思考させます。人は筆を思うように操作するために、ヘンな持ち方をしたり、異常に遅く書いたりします。そのように書かれた線を見ると、人が操作したものなのか、逆に操作されたものなのか、正直「よくわからない」です。しかし、それが筆と身体が接続した結果であり、そこに線であること以上の情報を書き出しているように思います。

私は、その見えなくてよくわからない混ざった部分が書道の面白さだと思っているので、そこの解像度を上げられるようなことをしたいと考えています。せっかくなら楽しくやりたいので、「遊び」要素を取り入れて表現していきたいのです。

つまり、これからもにゅ~書道開発委員会はよくわからないものを生み出しながら、よくわからない答えを求め、人を巻き込み遊んでいくのだろうと思います。

文化も道具も汚さないように頑張りたいです。