「終わりゆく物事を受け入れ、変化に優しい社会をつくる」100BANCH実験報告会

現代社会において、どこかタブーとされがちな「終わり」。そんな「終わり」を、社会に溶かしていく活動をしているのが「MUJO」の前田陽汰です。

前田は2021年9月にGARAGE Program 50期生として100BANCHに入居。「死をもって生の尊さに気づく」という仮説のもと、棺桶に入り死を体感できる「棺桶写真館」、亡くなった父母に向けて父の日や母の日に手紙を綴る「死んだ父の日展/母の日展」、手放したいけど手放せない思い出の品を棺桶に入れてお焚き上げする「供養RAVE」など様々な企画を実行しました。現在では故人との思い出を集める追悼サイト「葬想式」や自宅葬専門ブランドの運営に取り組んでいます。

そんな前田が、死に関わる事業をはじめたきっかけや100BANCHでの活動、今後の展望について語りました。

|

前田陽汰|MUJO(株式会社むじょう CEO) 2000年東京都杉並区生まれ。公立中学校卒業後、釣りをするため島根県海士町の隠岐島前高校へ進学。その後、慶應SFCに入学。海士町で過ごす中、右肩上がり一辺倒に限界を感じ、右肩下がり(=縮退局面)のソフトランディングに関心をもつ。死・終わり・撤退・解散など、タブー視されがちな変化にも優しい眼差しを向けられる社会を作るべく、株式会社むじょうを設立。自宅葬専門葬儀ブランド「自宅葬のここ」や3日で消える追悼サイト「葬想式」の運営をはじめ、「死んだ母の日展」や「棺桶写真館」企画展を通じて死との出会い方のリデザインを行っている。著書に「地方留学生たちの三燈寮物語」「若者のための死の教科書」がある。 |

——高校時代、出身地である東京から縁もゆかりもない島根県に渡った前田。自己紹介の後、その決断に至るきっかけと、稀有な体験の中で得た価値観について語りました。

前田:株式会社むじょう代表の前田と申します。会社を立ち上げたのは4年前で、最初はオフィスもない状態で100BANCHを拠点に活動してきました。私の生まれは東京の杉並なんですが、魚釣りが大好きだったので高校3年間釣りをしていても良さそうな高校を探し、島根県の隠岐諸島に属している海士町(あまちょう)の高校へ進みました。隠岐諸島は後鳥羽上皇が島流しにされた島で、そこに「セルフ島流し」をして高校3年間を過ごし、慶応大学の総合政策学部に進学しました。現役で入学したはずなのですが、実はまだ卒業していなくて大学6年生をしております。

島根県の海士町(あまちょう)は、地域活性化や地方創生で有名になった自治体ですが、当時私は街づくりには関心がなく、大好きな釣りをきっかけに仲良くなった漁師のおじさんや民宿のおばちゃんがよくいる場所に、出入りして毎日釣りをして高校時代を過ごしました。

前田:当時、日本全体で地域活性化や地方創生に取り組む地域が増え、海士町でも役場が旗を振って取り組んでいたのですが、集落単位で見ていくと、「10年後、この集落には誰もいないんじゃないか」と感じる集落もあるんです。でも、「活性化こそ正義」のようになってしまうと活性化できないところは「相対的に悪い」「よくない」など、自分の代で集落を終わらせてしまう罪悪感とか後ろめたさとか、そういう感情を抱くことに繋がっていってしまうと思ったんですね。たまたまその時代に生まれて、自分の代で集落から人がいなくなってしまう。別にその人が悪いわけでもないのに、罪悪感を抱えて亡くなっていくのもなんか違うよな、と思ったんです。なんでこんなに「終わり」に対するタブーや終わってはいけない空気感があるんだろう、と疑問を持ちました。日本は人口が減っていて、人が住まない地域が出てくるのは当然なのに、「成長しなきゃいけない」「活性化しなきゃいけない」という風潮が強すぎます。「終わり」にも優しいまなざしを向けられるような運動はどうすればできるんだろう、と考えていました。

そのとき出会ったメンタリティが「無常感」です。「無常」とは全てのものはずっと同じであることはない、変わり続けるという意味があります。消滅可能性自治体は、人間の都合や価値観で人口がゼロになったから消滅と認識しているだけで、人が住まなくなっても動物が住んだりしてある種、続いていくわけです。そういう風に物事を見られると少し楽になるんじゃないかと考え、「無常感」を日常や現代に溶かしていこう、と「むじょう」という屋号をつけました。

——セルフ島流しの中で、「無常感」という新たな価値観を得た前田。これをきっかけに「終わり」がタブー視される日本の社会について疑問を持った彼は、次にその現状を変えるための活動をスタートさせます。

前田:「なんで終わりに対するタブーがあるんだろう」と考えている中、「死というものが日常から遠ざかったところにこのタブーの源泉があるんじゃないか」という仮説を立てました。かつては日常に死があったんです。病院ができてそこで亡くなるようになったのは、戦後つい最近のことで、ちょっと前まではもっと日常に死があったんです。

医療の発展や、公衆衛生が充実したことによって、日常から死がなくなった。クリーンな社会を目指した結果、今があるわけですが、それを実現したが故に、今度は「死」という強烈な終わり体験が日常からなくなってしまった。免疫不足のように死をはじめとした物事の終わりをどうしても拒否してしまったり、目を背けてしまったりして、なかなか語られなくなっていったのではないかと考えます。昔から「死は穢」と言われタブー視されていましたが、日常に死があった頃は対峙する機会があったはずです。今はその機会がなくなった結果、死への免疫不足が起こっているのではないか。そのような風潮に対するアプローチとして、死との出会い方をリデザインする事業を始めました。

前田:100BANCHに入居したときのテーマは「渋谷で死と出会う」です。渋谷という街でどういう死との出会い方があるのかを模索するプロジェクトをスタートし、そこから色々な取り組みを進めてきました。

「自宅葬のここ」をスタート

前田:1つ目が「自宅葬のここ」という自宅専門の葬儀会社です。逆張りの発想で、自宅でしか葬儀をやらない自宅葬専門の葬儀屋をつくりました。いま自宅で看取る家庭が増えているので、自宅で看取ってそのまま自宅で葬儀をする選択肢があってもいいはずだと思い、始めたサービスです。自宅での葬儀は6畳あれば十分にできます。

自宅だと小さな子供もうるさく言われませんし、棺にお絵かきやメッセージを書いてもらうこともできます。また、ペットも家族の一員として一緒にお見送りができます。故人の棺をワンちゃんが舐め回して家族が笑ってるみたいなのもいいお別れだと思うんですね。これも死を日常に溶かす、現代における死との出会い方の提案だと思っています。

故人の思い出をシェアできる「葬想式」

前田:「葬想式」はみんなで追悼サイトをつくれる無料サービスです。友だちのスマホの中に入っているけれど遺族が持っていない写真はたくさんあると思います。それを1つの追悼サイト上に投稿してもらってみんなで思い出をシェアするサービスです。無料で追悼サイトが作れて、集まった写真、メッセージは最後にアルバムにして販売しています。基本的に3日限定のサービスで、最長で30日までしか延長できない仕様です。サイトがずっと残っていると見に戻ってしまうご遺族がいるので、これからを生きる人の足かせになりかねないと考え、時間が経つと消えてしまう仕組みにしています。

サービスを開始して3年ちょっとで約1万3,000人の方に利用していただいています。特にコロナ禍だと、葬儀に参列できないと「亡くなった手触り感」「死の実感」みたいなものが持ちづらいと思うんです。葬儀に参列した場合に「死」を100%実感できるとすると、葬儀に参列できない場合は30~40%だと思っています。しかしその人が亡くなったときにカメラロールを遡って投稿する、メッセージを書く、その手を動かすことで死の手触り感や実感が湧いてくる。それは、本来お葬式にあったものですが、現在、家族葬が増えたりお葬式が小規模化していく中でできなくなっています。それをこのようなサービスで補っていけるといいのではないかと考え、現代における死との出会い方を提案するサービスとして提供しています。

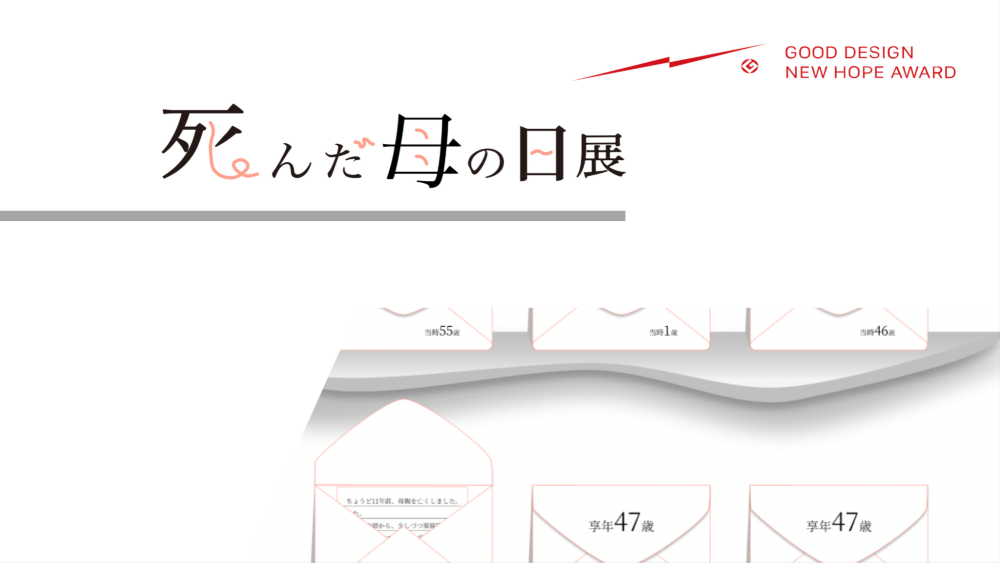

天国の母に想いを届ける「死んだ母の日展」

前田:「死んだ母の日展」は、100BANCHで始まった企画展です。母親を亡くした人が、小学校のクラスに1人か2人かぐらいの割合でいらっしゃるのですが、そういう子にとっては世の中の母の日は、けっこう辛い日になってしまいます。うちでインターンしていた子がそのようなエピソードを話してくれたことをきっかけに、母親を亡くした人の母の日の過ごし方を提案するような、オンラインで手紙を投稿できる場をつくりました。

このサイトには、手紙の表紙にお母さんが亡くなった年齢と死別当時の自分の年齢が書いてあり、自分と近い境遇の人のものが読める展示になってます。クラスだと自分1人という気持ちになってしまうけれど、世の中を見渡すとたくさん同じような境遇の人がいることが分かるんです。手紙の中身も実際読めるようになっていて、私はこういうことを思っているんだよ、というのをみなさんSNSとかにあげられるんですね。ボトルメッセージのような感覚かもしれませんね。ただ書いただけだと届いてる感じがしないけれど、インターネットという海に投げることによって届く感じがする、みたいなことだと思います。毎年1,000通以上の手紙が集まってきていて、お母さんを亡くしていない人も見ることができるのでSNSで炎上したりするんですが、それによってお母さんが生きていることが尊い、自分は感謝するお母さんがいるのは幸せなことだと、当たり前のようで当たり前ではないことに気づく。お母さんを亡くした人もそれ以外の方にとっても、この展示はいい影響があるんじゃないかと考えています。100BANCHを拠点にして、天国にかけて1,059(テンゴク)本の白いカーネーションを渋谷の街中で配るというイベントもやらせてもらいました。

自分の死を考えるきっかけとなる「棺桶写真館」

前田:100BANCHでは、他にも棺桶に入った自分を写真に撮って、自分の死に思いを馳せることができるイベント「棺桶写真館」を行いました。うちには棺桶を在庫しているので、こういう形で棺桶を世に開いて入ってもらうようなイベントを定期的に実施しています。

こんな風に、100BANCHで自分たちの世界観を表現するイベントをやり続けていたら企画することが得意になってきて、企画をつくってほしいという仕事がどんどん来るようになりました。毎月、どこかしらで他社さんのイベントの企画、運営を受託するイベント業みたいな感じにもなってきています。そういう風に、つながりのなさそうなことでもずっとやっていると気づいたら仕事になることは往々にしてあります。今やっていることの尊さを自覚してやり続けていれば意外と拾ってもらえるものだと思います。現在会社では、葬儀屋だけではなく、企業の畳み方やお墓のしまい方、集落の畳み方などのコンサルティングやそれを一緒に考えるような企業向け、自治体向けのサービスもやっていて、地域や企業のソフトランディングの仕事を多くさせていただいています。

前田:私たちは100BANCHという場所をイベントスペースやプロトタイプをつくる場、ヒアリングの場として活用していました。100BANCHには色々な領域で活動している方がいらっしゃるので「こういうサービスをやろうと思っているんですが、どう思います?」のようなヒアリングは、しょっちゅうやらせてもらいました。また、共創の場としても活用していて、「自宅葬のここ」のパンフレットは、100BANCHに入居していた「さだまらないオバケ」というプロジェクトに発注しています。そのような仕事での連携も生まれました。

また、100BANCHで活動している中で、「手元のリソースで雑でもいいから作ってとにかく世に出していこう」というマインドが養えた気がします。見切り発車でやってみてダメだったら引っ込める。そういう感覚で、初期に色々実験できたから今があるのだと思います。お金にならないことだけやっていても会社は潰れてしまいますが、興味があることを突き詰めてやっていれば、いつかはお金になります。オフィスを借りるお金がない時期でも、100BANCHに入居して活動する場を提供してもらえたことは本当にありがたいことでした。オフィスを借りるとしても、「その月のオフィス代ぐらいは売り上げを立てなきゃ」という感覚に追い詰められてしまうので、100BANCHは、心のゆとりを持って活動できるという意味でも本当にありがたい場でした。

——100BANCHで様々な実験を行い、マインドを養った前田。最後に今後の展望について語りました。

今後の展望は、初期に掲げた「葬儀屋」の看板をそろそろ下ろそうと考えています。これから掲げていく看板は、あらゆる物事の「畳み方のプロ」です。新しいもの、新規事業の立ち上げなどができる会社はたくさんありますが、どのように会社を畳むのかに専門性がある人はまだ少ないと感じています。そのような「畳み方のプロ」としてメンタリティ「無常感」を持って仕事ができたらいいなと思っています。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。