- イベントレポート

「常識にとらわれず、壁をぶち破っていく」5つのプロジェクト 〜 GARAGE Program 実験報告会 〜

2019年4月25日、100年先の未来を" 共創 "していくプログラム「100BANCH GARAGE Program」について、説明会が行われました。

また同時に、プログラム期間を終えた5つの「実験」プロジェクトの報告会も同時に開催。

プロジェクトチーム代表者が、それぞれ3ヶ月間でどのような仮説を立て、実験をし、どんな成果となったのか。

GARAGE Programに興味をもつ説明会参加者の前で、卒業していくチームの代表が報告をする「卒業論文発表会」のような形で行われます。

GARAGE Programとは

そもそもGARAGE Programとは、具体的にどのようなプログラムなのでしょうか。

GARAGE Programは「100年先の未来をつくる実験区を、35歳未満の若者たちと共創する」ということを理念にスタートした“実験” プログラムです。現段階では既に、120のプロジェクトが実験を行っています。

実験ということから、何らかの仮説を立て、その仮説を確かめるための実験が行われます。しかし、実験は上手くいくことばかりではありません。そもそも、自分たちが立てた仮説は本当に正しかったのか?実験の方法は、合っているのだろうか…?チームは、様々な壁にぶつかることとなります。

今回発表した5チームは、それらの壁を100BANCHが大切にする原理の1つである「常識に囚われない」という観点や発想から、突破をしてきました。

以下、各チームの奮闘とその成果についてレポートをしていきます。

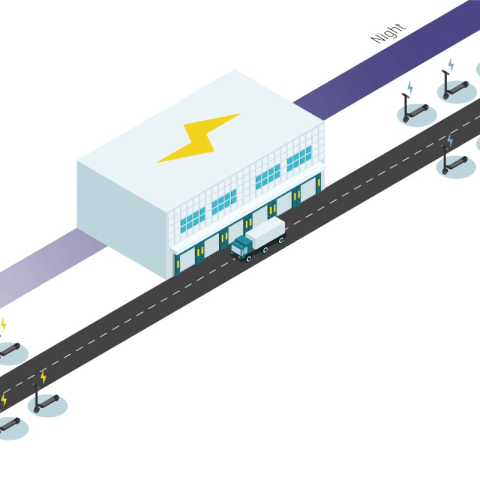

「法律の壁を、超えろ」 電動キックボードの普及で人々をより豊かに

■e-kickboard sharing 中根 泰希

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/14301/

私たちは、「電動キックボードを使って『短距離移動の課題を解決』する」(ラストワンマイル問題の解決)ということを掲げて実験をしてきました。 私自身が海外に住んでいたこともあり、海外では電動キックボードが「速い・軽い・小さい」という利点から爆発的な人気があることを知っていました。

なのに、どうして日本にはないのだろう。

この電動キックボードを日本に持ってくることができれば、人々がより便利に、より豊かになるのではないだろうか?という仮説をもって、本プロジェクトに取り組みました。当初は、世界で80%のシェアを占めている、ある海外製キックボードを日本に持ってきて、日本の安全性等の基準に適合させるつもりでいました。

しかし、ここで大きな壁にぶち当たります。

日本の道路交通法の問題で、電動キックボードは「原動機付自転車」としての扱いとなってしまい海外製キックボードをベースに多少改善を加えたとしても、公道を走らせることが難しいと判明したのです。正直この時、チームとしてはすごく沈んだ雰囲気になりました。

なぜならば、我々の実験としてはあくまで「海外製キックボードを持ってきて、それをいかに『シェアリング』させるか」という段階での実験を想定していたためです。しかし現実では、その前段階の『そもそも、電動キックボードを日本の公道では走らせることができない』という壁に当たってしまいました。

このタイミングで私たちには、3つの選択肢がありました。

- 当初の通り、「電動キックボード」を「公道」で走らせるという実験を貫く。

- 電動キックボードを「私道」で走らせてから、徐々に公道へと進出させていく実験方法に変える。

- 公道上で「電動ではないキックボード」を走らせて、それをシェアリングさせる方法に変える。

3の、電動ではないキックボードを採用してしまうと、電動キックボード自体の利便性は大きく損なわれてしまいます。

2の「私道から公道へ広めていく方法」については、浸透するまでに非常に時間がかかる道のりとなってしまいます。

考える中で私たちは、原点に立ち返って話をしました。自分たちがどういう意志をもって、このプロジェクトを始めたのか。本質的に価値のあるものなのに、規制や法律などの壁があるからといって、諦めてしまっていいのか。そこで諦めてしまうようでは、今後自分たちが新しいことにチャレンジしていくときに、何もできなくなってしまうのではないか。

その原点に立ち返ったときに、「そもそも、私たちが提供したかったモノってなんだったっけ?」という話になりました。

私たちが提供したかったのは、人々に「移動の課題を解決する」ということ。路面上での人々の移動は、ほとんどの場合は公道上で行われています。結局ゴールが公道となるのであれば、私道から走らせることをスタートしても、いずれは公道への対応に迫られる。それならば、基準が厳しかろうが、最初から公道に目指した方がいい。さらに、私たちが想定する移動の解決とは、「移動そのものをもっと自由にし、人々を豊かにしていくこと」と定義しています。そのためには、電動キックボードの利便性と「乗る/降りるの境目がシームレスな体験」が必要なのです。

そこで私たちは、当初の通り、「電動キックボード」を「公道」で走らせるという実験を貫く。という方法を貫くことにしました。そのためには、海外から持ってきたキックボードでは駄目。ゼロベースで、日本にフィットする安全な車体を開発する必要がありました。

このように、「日本に合うように『ゼロベースで』考えても良いんだ」と気づけたことは、100BANCHでの「実験」的な姿勢からチャレンジすることができた結果だと思っています。そして、車体について調べていくと、どうも他の事業会社も「海外製キックボードの車体」にこだわっていたよう。日本製の車体を開発するというコストのかかる作業は割に合わないと踏んだのか、行っていないようでした。

「ならば、自分たちが日本にフィットする車体を開発しよう!」

ここが、大きなブレイクスルーとなったのです。しかし、私たちの実験で最も難しかったのがここから。保安基準に関する条文を読み込んだうえで「どのようなことを証明すれば、その安全性があるといえるのか?」ということを読み解き、判断基準を知っていくことが非常に苦労したポイントでした。それはたとえばブレーキに関することであったり、停止距離に関することであったり…。色々なことを調査し、それを実現させることが可能なメーカーへ問い合わせたりもしました。このような3ヶ月間の実験を経て、今。保安基準を満たせる車体を自分たちで用意し、近い将来、保安基準を正式に満たし、公道で電動キックボードの走行を実現します。

動物園の楽しみ方に、新しい風を吹かせたい

■zoojo 藤本麻子

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/13320/

私たちは女子3人組のチームで、性格や専門領域などバラバラな3人なのですが「動物園の魅力を広めたい」という思いはメンバー全員に共通しています。私たちは動物・動物園のことが大好きで集まるといつも、動物園に関する話をしてしまうのですがある時「世間一般では、動物園の話って、そんなにしないよね」と気づいたのです。(それがきっと一般的なのでしょうが…笑)

動物園は「人生で3度行く場所」とよく言われています。1回目は幼い頃に親と一緒に。2回目は恋人とのデートで。3回目は親になってから自分の子どもと。私たちは、この回数を増やすきっかけになれたらと思いながら活動しています。

そんな、私たちの好きな動物園を「100年後にも残っている未来を実現したい」。そのために何かできないか、もっと動物園の楽しさを色んな人に知ってもらえないか、ということが私たちの出発点でした。

そこで私たちはマニア向けだった動物・動物園関連の従来の勉強会や講演会などを誰でもより気軽に参加しやすいようなイベントを企画したり、外部とのコラボレーションを積極的に行うことでまだ動物園にあまり興味のない層へも、魅力をより良く伝えられるのではないかとの仮説を立て、実験をスタートしたのです。

その伝え方について、私たちなりのポリシーがありました。私たちは動物・動物園は大好きなのですが「動物園の職員になる」という道は選びませんでした。それは、あくまで動物園の外で活動をすることで全国の動物園に平等に関わり、外の人たちとをつなげる「橋渡し役」となりたいと思っていたからです。

そして今回、100BANCHのGARAGE Programへと参加して「自分たちが、100BANCHで出来ることってなんだろう?」ということを考えた末、zoojoと同世代の動物園職員の方々とイベントを共催することを思いつきました。

それが4月末に開催した「動物園ブレストDAY」というイベントです。具体的には、動物園職員と一般参加者が一緒になって、動物園をよりよくするアイデアを考えるというブレスト会を行いました。

これまで私たちは関係者を巻き込んで大々的な企画を実施したことはなくzoojoにとっても初の試みであり動物園業界ではあまり知られていない「ブレスト」を主軸としたイベントという意味でもとても実験的でした。

同世代の動物園職員の方々と一緒にお題を考えただけでなく動物園を楽しむアプリ・onezooからご協賛いただいたり、面白法人カヤック様からブレストカードをご提供いただくなど外部パートナーとのつながりもできました。ブレストに不慣れな参加者がほとんどでしたが楽しくカードを使いながら固定概念や常識に捉われない自由なアイデアを出すことができ改めて「動物園っておもしろいな」と感じられる機会になったのではと思っています。

この「動物園ブレストDAY」結果として総勢70名超の動物園職員と一般参加者を募ることができました。このような規模のイベントを成功できたのはGARAGE Programに採択され「100BANCHという拠点をもった」ということも大きく影響しています。

100BANCHに入る以前の私たちは、なんの後ろ盾もなくあくまで個人グループとして活動していたため、「相談を持ちかけたところで話を聞いてくれる人はいないだろう」と思い、企業や関係者へのアプローチは控えていました。しかし、100BANCHに入居してからは貴重な6ヶ月の間に思いついたことは全部やろう!と、積極的に気になる人へ連絡を取るように心がけていました。100BANCHという拠点があることで組織としての信頼度も得られ「それならば」と話だけでも聞いてくださる方も増えました。

このように、様々な関係者を巻き込んでいく際に100BANCHという背景をもっていることそしてその中でGARAGE Programに取り組んでいることは私たちにとっても大きな武器となりました。

私たちがこのようなプロジェクト、実験ができたのは100BANCHが「チャレンジを推進・肯定する環境」であることも大きく影響しています。具体的には、メンターの山内さんにはいつも背中を押していただきとてもお世話になりました。相談に伺う度に、私たちのどんな拙いアイデアに対してもまず「それ、いいね!」と言って必ず、肯定してくださったのです。100BANCHの原理の1つに「たった1人でも応援したら」というものがありますが… 本当に、メンターの方には救われた思いです。応援してくれる人が1人いるだけでもこんなに心強いのだなと、しみじみ実感いたしました。この場をお借りして、お礼を申し上げたいです。

そして「未来の実験区」を謳う100BANCHでは、同世代の様々なプロジェクトが日々実験を重ねていて、そこから受ける刺激も活動の大きなエネルギーとなりました。

みんなの熱気に同調するように、私たちも実験的なチャレンジを行うことができたのだと思います。6ヶ月間という時間でしたが、あっという間に過ぎたように思います。これからも、100年後にも動物園が残っている未来を実現するために引き続き、実験をしていきたいと思います。

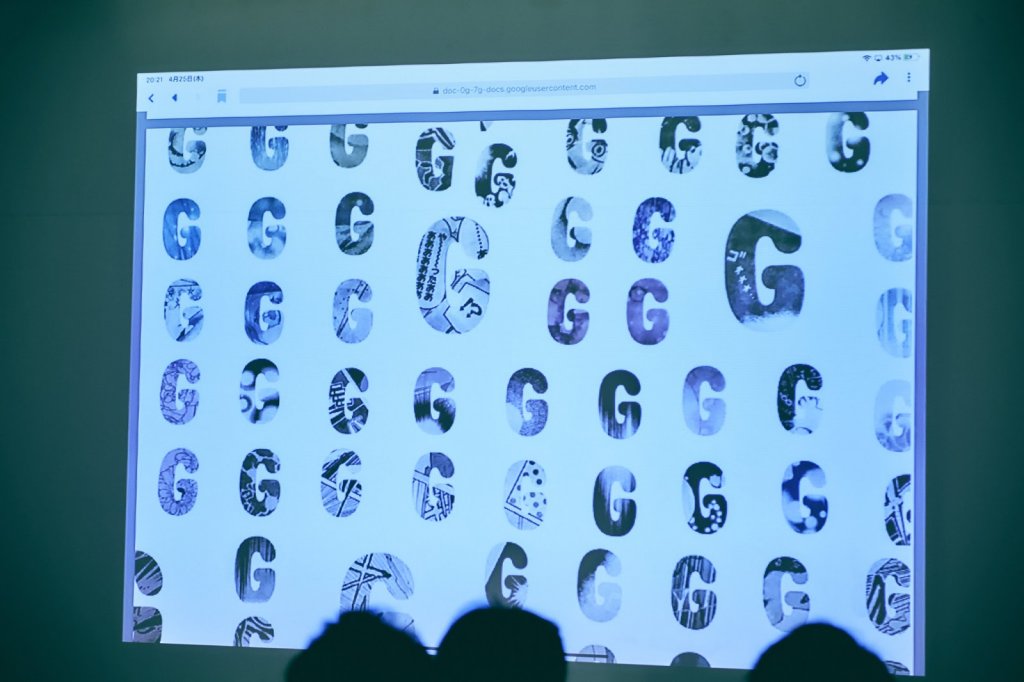

「絵がなくても、『文字だけで』漫画になる」

■Papertype × Manga 守田篤史

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/14813/

私たちはこれまで、紙活字を使って紙や印刷の可能性をTOKYOのカルチャーの中心である渋谷で発信していく活動をしてきました。

そんな紙活字の可能性を追求していく中でマンガの表現と、紙活字を融合させてみたら面白いのではないか?紙活字とマンガを組み合わせることで何かを生み出すことが出来るのではないか。という、1つのアイデアが生まれてきたのです。

そのアイデアをきっかけに私たちは今回のGARAGE Programにて独自の「マンガ活字書体」という文字フォントを開発いたしました。

このマンガ書体を作り出す際に、1つの仮説がありました。私たちの考えでは「マンガとは、心情を表現する『記号』である」と考えています。

それならば、文字も同じ記号だとして「心情を表現した『文字』もまたマンガになりうる」

のではないか?という仮説をもったのです。つまり、文字「それだけ」で漫画らしさを表現することが可能なのではないか?という実験です。

今回開発したマンガ書体では「同じ文字でも、違った心情を表現することができる」ということが可能になっています。バトル系、少女漫画風、ホラー風、ギャグ系…様々なタイプのフォントサンプルを制作いたしました。たとえば、この中のホラー風フォントについて。

同じホラーでも、本当に怖いホラー、不思議なホラー、スプラッター系のホラーなど…様々なイメージのホラーがありますよね。

この色々なホラーの差を、漫画活字では活字表面の心情効果の差によって表現することができるようになりました。今回制作した漫画フォントでは「フォントが異なることで、読み手に全く違う印象を与えることができる」ということを結論として出せたと思っています。また現在ストーリー・文脈は全く同じだが、中に彫り込む活字のフォントだけを変えることで与える印象がまるで異なる、という見比べて、フォントの印象を体感できるものを制作中です。

これからも、「絵がなくても、文字だけで漫画になる」 と呼べるものを制作していき紙活字の可能性を探求していきたいと思います。

建築物の歴史的意義を叫ぶだけでなく、愛着という感情によって保全を目指す

■Capsules of artists 秋山 きらら

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/14702/

銀座と新橋のあいだあたりに、カプセル型の部屋が140個くっついたような形をしている一風変わったビル建築物があります。

これは中銀カプセルタワーといって建築家の巨匠・黒川紀章氏によって建てられたモダニズム建築なのです。この建築、大規模修繕をしないと存続が難しく取り壊しの話が出ている建築でした。

そこでアートに関わる背景をもつ私たちは「もったいない!」と感じどうにか自分たちなりの方法でこのビルを保全することができないか。そんな、保全のための実験を行うことを決めたのです。

当初、私たちが保全のために行ったことは「140部屋すべてを、製作者の作品で埋めていく」という方法。作品に埋まった部屋の状態をinstagramやweb上で拡散させることでアート的価値を高めたうえでカプセルタワーについて周知していこうとしたのです。

しかしこの方法、そもそも本当に保全に繋がるのか…?課題の見直しをはかる必要があると感じ、別の方針へと切り替えます。新方針として「建築・史的価値による保全から、『愛着による保全』へ。アーティストといっしょに、部屋づくりをしませんか?」というコンセプトへと切り替えました。

歴史的価値があるから、保全しようではなく「自分が関わったから、愛着があるから保全しよう」。みんなで参加して、部屋づくりをしよう。そんな取り組みを行います。

具体的な方法としては「住んでいる = 自分の歯ブラシが置いてある」という現象を利用して参加者の歯ブラシを、ビルの一室に大量配置していきます。その様子をfacebookでシェアするなどして「自分たちが仮想で住んでいるような錯覚」をもたせるような企画を行っています。

これらの取り組みの成果として保全団体へのプレゼンを経て、1室を無料でお貸しいただけることが決定しました。また現在、さらなる周知のためにロゴとwebサイトを制作しています。今回の実験にとどまらず、自分たちなりの保全につながる方法を模索していきたいと思っています。

新しい時代のアーティストたちが、活躍できるモデルを生み出す

■Create Artists of Streaming Era 橋本 登希男

プロジェクト詳細:https://100banch.com/projects/14341/

私たちは、今までの音楽アーティストとパートナーの形に課題を感じていました。時代はCDからストリーミングへシフト。アーティストとパートナーの形、発信していく形も、変化が必要なのではないでしょうか。若く無名でも、実力のあるアーティストはたくさん埋もれているはず。テクノロジーの力によって、そんな人たちの活躍シーンを広げられるのではないか。ということが当初の私たちの仮説でした。

実験としては「『サブスクリプション時代のアーティスト』の成功モデルを作る。」ということを目標に動きました。

具体的にはストリーミングサービス「Spotify」の話題ランキング「バイラルチャート50」へのランクイン手法の仮説検証です。アルゴリズムを検証するなどしてアーティストを上位表示させ「Spotifyをジャックしよう!」との企みをもっていました。この方針で動いていたのですがここでメンターの方から、厳しい一言を受けてしまいます。「フォロワーから、ムーブメントは生まれない。」たしかに…と感じた私たちは、色々なことを試行錯誤しました。

結果的にたどりついた方法としては実力のあるアーティストについてクローズドなコミュニティ内で、作品についてのフィードバックをもらい、それを作品に反映させ改善・再作成していくという方法です。実際に、このやり方で制作した作品を今はtwitterまで広げて拡散・運用している段階まで来ました。様々な意見を取り入れ「絵本 x ポエム x コミュニティ」というテーマで制作されたものです。

これからもやり方を模索しながら、新しい時代のアーティストが活躍できるモデルを構築していきたいと思っています。

常識にとらわれない、柔軟な発想が生まれてくる理由

今回の5チームは、どのチームも自由な発想でアイデアを発案しまた壁にぶつかったときは柔軟に方向転換を行っています。これは100BANCHの原理の1つ「常識に囚われない」ということの表れではないでしょうか。

たとえば、zoojoのプロジェクト。あえて、「外から」動物園の魅力を伝えていくことで今までの動物園の常識を覆していく新しい風を吹かせようとしています。アイデアだけではありません。壁にぶつかったときの突破方法で「常識にとらわれない」原理が発揮されたプロジェクトもありました。

e-kickboardでは法律という大きな常識の壁が立ちはだかります。しかし彼らは「常識の壁を超えていこう、むしろ常識の方を変えていこう」と決意し、プロジェクトを前進させていきました。

100BANCHで切磋琢磨していく同世代が刺激し合うことで「常識に負けない、常識にとらわれない」そんな価値観が、この5つのプロジェクトの中で大きく育まれていったのではないでしょうか。

GARAGE Program説明会・報告会を覗きに来てください

今回の5プロジェクトと同様私たち100BANCHも、自分たちの仮説を実験中です。その仮説とは「見たことのない世界を作るのは、若者たちだ」というビジョンでありその仮説を証明するための100BANCHとしてのプロジェクトが「GARAGE Program」なのです。

GARAGE Programでは3ヶ月間に及んであなたの実験プロジェクトをサポートいたします。

具体的には

- 各界のトップランナーによるメンター制度

- 24時間利用が可能な活動スペースの提供

- インタビュー形式、あるいはプレスリリースでの100BANCHオウンドメディアでの発信

- 常時平均30プロジェクトが活動し、切磋琢磨できる機会の提供

- プログラム卒業後もつながれる、各種イベントの開催

あなたのプロジェクトが採択されれば以上のサポートを「無料」で受けることが可能です。「試したいアイデアはあるんだけど、どうすれば良いのか分からなくて…」「普段は会社勤めをしているけれど、なにか面白いことをやってみたい」「今行っている活動を、ブラッシュアップさせていきたい」

そんな方はぜひ、まずはGARAGE Program報告会の様子を見に来てください。同年代の人たちが、様々な実験に取り組んでいます。実験を楽しむ仲間の姿を見ることは、きっと新しい刺激となるでしょう。

次回GARAGE Program説明会・報告会は5月30日です。

どうぞお気軽に、実験報告会を覗きにいらしてくださいませ。

- TOP

MAGAZINE - 「常識にとらわれず、壁をぶち破っていく」5つのプロジェクト 〜 GARAGE Program 実験報告会 〜