コスメとコミュニティの力で、「肌色の多様性」を祝福できる未来をつくる

Lumiskin

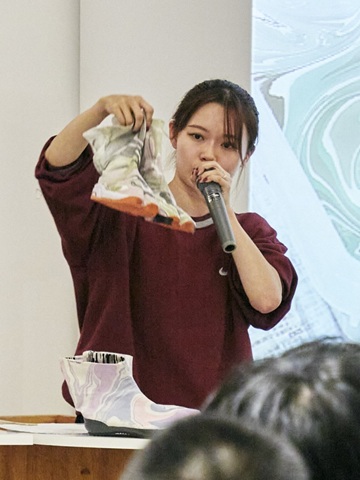

コスメとコミュニティの力で、「肌色の多様性」を祝福できる未来をつくる

-

Lumiskin リーダー バー・ニャクワ 未裕

犬のおしっこを食べる街ー散歩から生まれる「資源」の循環で、種を超えた協働を育む

私たちは、《犬のおしっこを食べる》という世界観の実現を目指すプロジェクトです。

都市空間で忌避されがちな犬のマーキング行動である「おしっこ」は、実は犬同士の社会的なつながりを支える大切な役割を果たしています。DOG-PEE PROJECTは、人間には知覚できないこの「おしっこ」を一つの資源として捉え、その価値をデザインの力で拡張していきます。マーキングを受け入れ、吸着・保持できるプロダクトを開発することで、犬の嗅覚によるコミュニケーションを促進するとともに、肥料化を通じて地域への還元も目指します。犬と人間、それぞれに利をもたらしながら、異なる存在の間を橋渡しすることで、街の資源循環に「種を超えた関係性」を紡いでいきます。

犬は偉大です。なかでも「犬との散歩」という日課は、街とのつながりを生み出してくれます。その一方で、犬たちが社会性を発揮するための手段である「マーキング」は、汚れや迷惑行為として忌避・排除の対象となってています。犬との共同生活をきっかけに私は、都市に根付く慣習的・制度的・空間的に潜む「人間中心主義」に対して批評的なまなざしを持つようになりました。そうした疑問を起点に、デザインリサーチや実験的・スペキュラティブなものづくりを研究室活動を中心に実践してきた私たちは、遊び心と批評性を行き来する創造的アプローチで、DOG-PEE PROJECTに取り組みます。

私たちは、以下の3つの仮説を立てています。

① 犬のマーキング行為は、都市に新しい資源循環を生み出し、社会的価値を持ちうる。

② その「おしっこ」が肥料化され植物を育む過程で、多様な生物との協働関係が広がる。

③ そこで育った作物を人が食べることによって、マルチスピーシーズな循環を体感し、人間中心主義的な都市観が変容していく。

・おしっこの価値化

吸着したおしっこの二次利用を目指し、地域との連携を強化します。特に肥料化に向け、コンポストでの活用を実験的に進めます。

・持続可能なモデルの探求

プロジェクトを継続可能な仕組みとして展開するため、事業化の構想を進めます。ステークホルダーマップの作成などを通じて、関係する人や組織との連携を整理していきます。

・公共空間でのプロダクト常設を目指して

現在連携中の都市型シェアフォレスト「 comoris」 にて、長期的な設置を見据えたプロダクト制作を目指します。特に耐候性の点からの改良に注力し、公共空間での常設化を検証していきます。

・犬のマーキング行為を肯定的に受け止めるための、都市設置型プロダクトの開発

・回収された尿を「資源」として活用する、持続可能な循環モデルの構築

・行政や地域団体との連携を通じた、公共空間への常設設置の実現・拡大

犬のおしっこは堆肥になり、花を咲かせ、蜂や虫を呼び込み、鳥や子どもたちが集う都市の風景をつくり出します。そのとき犬は単なる伴侶動物ではなく、多様な生命をつなぐ関係性の網の一部となります。やがて人・犬・虫・鳥が「共編者」として都市を編み直す社会が現れます。そこでは監視や管理に依存せずとも共生が成立し、「種を超えた協働」が根付く都市の在り方が立ち上がっていくはずです。

DOG-PEE PROJECT リーダー牧田陽奈子

2002年生まれ。慶應義塾大学環境情報学部在学中。実験的・思索的なものづくりを通じたデザインリサーチに取り組む。大学にてデジタルファブリケーションを起点に作品制作に打ち込み、その後シンガポール国立大学工業デザイン学科に留学。帰国後はトランジションデザインを学び、街をフィールドにした実践へ関心を広げる。特技は世界中の野良犬猫と仲良くなることと東南アジアの限界バックパック旅。

DOG-PEE PROJECT メンバー平野央

2004年生まれ、神奈川県鎌倉市出身。慶應義塾大学在学中(デザイン学・人類学専攻)

大学入学後、地方自治体や教育系ベンチャーにてリサーチ業務に従事。現在では公共インフラの老朽化や腐食との付き合い方を模索するためにトランジションデザインを学び、フィールドワークやプロダクトデザインを実践している。都市固有の風土から将来の都市像を探索すべく、日々研究に取り組んでいる。

DOG-PEE PROJECT メンバー大日菜々子

2004年 横浜生まれ・ドイツ育ち。 美しい街並みと雄大な自然が調和したドイツでの生活を経て、動植物と人間が織りなす関係に魅了される。高校ではデザインを専攻し、現在はトランジションデザインの手法を用いて、都市における人と動植物のより良い共生のあり方、特に資源循環に焦点を当てて探究している。昔犬に噛まれた経験から、犬が苦手だった過去あり。今は大好きです。

DOG-PEE PROJECT メンバーマロン

2020年5月福岡県生まれ。父は柴犬、母はアメリカンコッカー。靴下を盗んで遊ぶこととイタズラが得意。状況把握するための「クン活」は一流の嗅覚を発揮。日課はメンバー牧田を街へ連れ出す散歩で、街中の犬の痕跡を嗅ぎ回りながらマーキングに夢中。DOG-PEE PROJECTでは、犬側の主要メンバーとして、最初の1匹のおしっこ提供者という重要な役割を担っている。

プロジェクトの歩み

入居開始

ノベルゲーム形式の自炊支援や伝統工芸の世界展開、犬のおしっこの資源化などGARAGE Program第98期の4プロジェクトが100BANCHに入居

「大切な誰かの細胞を纏い、想いと世界をアップデートする」100BANCH実験報告会

2025年11月|GARAGE Program 応募相談会

2025年度グッドデザイン・ニューホープ賞において100BANCHの4プロジェクトが入選

犬と人の共生社会のためにできることを。Next1Dogs project初のイベント 「Next1Dogs -犬の日に犬を語る会-」

100年先の未来を描く8プロジェクトが登壇 2025年11月 GARAGE Program実験報告会

コンタクト