コスメとコミュニティの力で、「肌色の多様性」を祝福できる未来をつくる

Lumiskin

コスメとコミュニティの力で、「肌色の多様性」を祝福できる未来をつくる

-

Lumiskin リーダー バー・ニャクワ 未裕

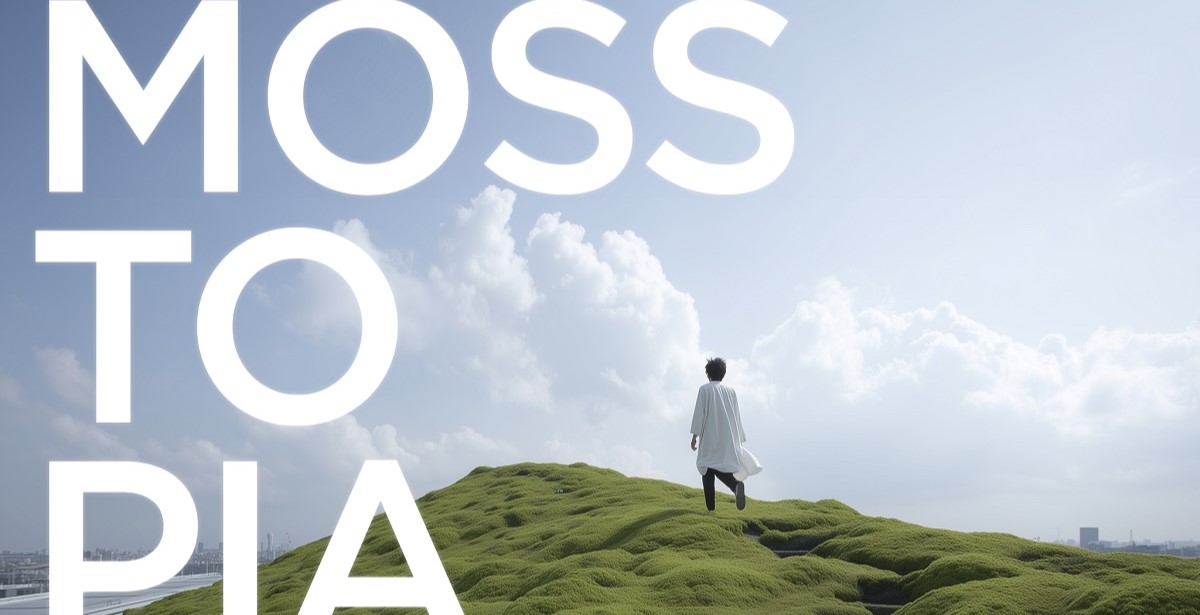

都市の第三のみどり「苔(MOSS)」を増殖させ、東京を苔のユートピアに!

私たちはモノを媒介に苔のユートピアを東京に創造することを目指すプロジェクトです。

街路樹(都市の第一のみどり)は倒れ、プランター(都市の第二のみどり)は軒先に置くことすらできなくなった、20XX年の未来の東京を舞台に、「苔(MOSS)」を都市の新たなグリーンインフラ=「都市の第三のみどり」として捉え直します。壁面や天井に対しても着生可能、かつ高いCO2固定能力を持つ「苔」と都市の未利用資源や未利用空間を掛け合わせ、モノを媒介に苔を増殖させていきます。苔のユートピアをつくる、実験的なトランジションデザインの試みです。

都市における苔の生息地と三角コーンの生息地が類似することに気が付き、このプロジェクトがスタートしました。研究室に、「マイ三角コーン」があるほど三角コーンを偏愛する代表の上野が、卒業研究のテーマ選びに悩んでいた頃、後輩の鈴木と一緒に、毎週フィールドワークに行っていました。都市の三角コーンの生息地を収集していると、駐輪禁止などに使用される三角コーンは、ガード下や室外機の近くなどの、道路の端っこ/日陰/湿気がある場所に、多く存在することがわかりました。また、周囲を見渡すと、苔も一緒に生息していることから、苔の存在にも興味を抱きました。リサーチを進めると、苔は杉の14.6倍ものCO2固定能力があり地球温暖化の対策にも有効であることから、そんな面白い素材と三角コーンを掛け合わせたら…という妄想が膨らみ、「MOSSTOPIA」として、苔を都市に増殖させていく活動を、まずは三角コーンから始めることにしました。

都市に使われている三角コーンの代替に「苔コーン」はなれるのだろうか?苔を都市に増殖させていく、1つ目のプロダクトとして、三角コーンという未利用資源を転化させた、「苔コーン」を制作します。しかし、都市に点在する三角コーンには、「駐輪禁止」「駐車禁止」などの用途が存在し、その多くは文字による明示という手段を通して、その役割の大部分を果たしています。だからこそ、苔によって覆われた三角コーンのような形状をした「苔コーン」はその代替を果たせるのか、検証していきます。

実験①

100BANCHの前にある駐輪禁止場所に設置された三角コーンの一部を苔コーンに差し替え、苔の生育と苔コーンに対する市民のアクションを観察することで、以下の事項を調査する。

【調査する定量データ】

・駐輪禁止場所に駐輪された自転車の数(Before/After)と苔コーン設置による周辺環境の変化(温度/景観)

・苔コーンに関心を示し・苔コーンに対して霧吹きをかけてくれた人の数と人の属性

【調査する定性データ】

・都市に関与する住民や会社員が苔コーンに対してどのような反応やアクションを示すのか?

・人のアクションをアフォードする、苔コーンのサイズやデザインはどのような特徴を有するのか?

実験②

渋谷区が設置している三角コーンの一部を苔コーンに差し替えることで、周辺環境の特徴(気温/湿度/日照り/人の通り)と苔コーンの生育の状況を複数箇所で定点観察し、苔コーンの設置場所の向き不向きの特徴を見つけ出す。また、場所によって、苔コーンに着生させる苔の種類を変えることで、環境の特徴に応じた、苔の選定の可能性についても検討する。

※調査項目は実験①をベースとしつつ、Smart citizen kitを使用した、環境情報のセンシングも同時に行う。

「苔コーン」の制作と社会実験を通して、苔を都市に増殖させていく方法を開拓する。その具体的な目標として、以下の3つを実現させる。

1.苔コーンの制作(プロダクトとして都市に設置できる物理的・デザイン的強度を目指す)

2.渋谷区内および100BANCH周辺での設置実験

3.苔コーンを中心にMOSSTOPIAという世界観を広めるための展示の実施

渋谷の街を含め、東京全体が苔にとって住みやすい街となり、都市が美しく「第三のみどり(苔)」によって彩られた景色を目指したい。また、その結果として、地球温暖化に対するアクションの選択肢の1つとして、苔活用が当たり前に行われ、企業や行政、市民や大学が自ら、苔×〇〇のようなプロダクトを都市に設置していく行動変化を目指したい。

MOSSTOPIA リーダー上野祥太

2002年東京都浅草出身。現在、慶應義塾大学環境情報学部に在学中。

田中浩也研究室に所属し、2024年は「XRと3Dプリンタ」の研究、現在は「三角コーンと苔」の研究を行う。三角コーンが好きすぎて「三角コーンのポココ」というキャラクターをSNSで発信中。生成AIクリエイター/プランナーとしても活動を行う。

MOSSTOPIA 副リーダー鈴木和一郎

新潟県佐渡市生まれ横浜育ち。慶應義塾大学では、2024年の春から田中浩也研究室に所属し、3Dプリンタなどを用いたモノづくりの基礎を学ぶ。2025年は、よりまちづくりに関係したものづくりを意識し始め、スピーカーなどを作成した。今後の街に増えるべきものを探した結果、苔を見つけ、上野氏と共にmosstopiaを立ち上げた。

MOSSTOPIA アシスタントリーダー布谷優羽ガブリエル

富山県富山市出身。自然豊かな環境で育ち、清浄な空気のある暮らしを望んでいる。高校で3Dプリンターに出会い、ものづくりの視野が拡大。慶應義塾大学では2025年10月から田中浩也研究室に所属。MOSSTOPIAに参画し、理想の環境を自ら設計・実装することを目標に、都市と自然をつなぐプロトタイピングに取り組む。

プロジェクトの歩み