カンファレンスデー「こんにちは未来 ー創造性が炸裂するー」

100BANCH GARAGE Programの現在地

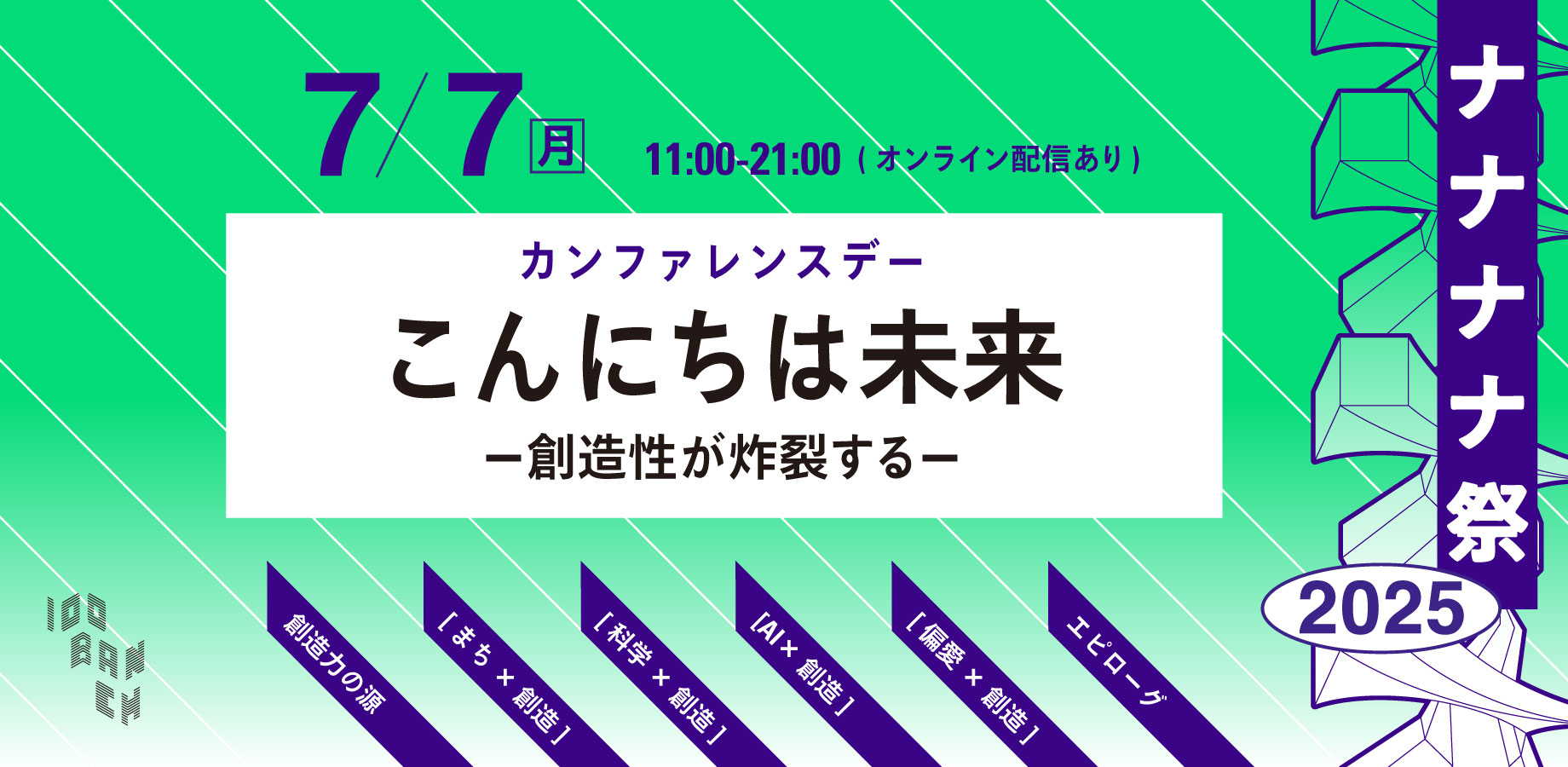

今年も7月7日、100BANCHの周年記念日にナナナナ祭が幕を開けました。「ナナナナ祭2025」初日は、1日限定のカンファレンスデー「こんにちは未来ー創造性が炸裂するー」を開催。全4章の「まち」「科学」「AI」「偏愛」をキーワードとしたトークセッションとネットワーキングの濃密な1日となりました。

濃い1日のはじまりには、「未来をつくる実験区」としての100BANCHの現在地を共有するオープニングセッションを行いました。衝動や問いから未来への実験を進めている事例の紹介、先輩プロジェクトたちの「変態」の記録などからも100BANCHの創造性の源を探りつつ、これからの可能性を展望したオープニングセッションの様子をレポートします。

|

登壇者 則武 里恵|100BANCH発起人/オーガナイザー 庭野 里咲|100BANCHアイドル /ナナナナ祭2025 プロジェクトマネージャー |

則武:今日が100BANCH、8回目の誕生日となります。100年先をつくる場所なので「8周年はまだ序の口」という感じでもありますが、それでも8年間続けてこられたのはうれしいことですし、思い返すといろんなことがあったなと思います。

──8年間で1,142のエントリーがあり、96回の審査会を経て、367のプロジェクトが100BANCHで活動しています。事務局としてオープン当初から運営に携わる則武と庭野が、8年間を振り返りながら、プロジェクトをピックアップして紹介します。

則武:100BANCHのプロジェクトは、それぞれのリーダーの切実で生々しい想いや衝動から生まれていると思っています。

例えば、PxCell の川又くんは、「好きなアイドルの細胞を浴びたい」という一見奇抜な偏愛からはじまって、ヒトの細胞をファングッズとして扱う未来をつくろうとしています。「気持ち悪い」という声を数多く浴びながらもプロジェクトを推進している、というエピソードが忘れられません。そんな風に言われながらも、細胞の研究者と出会い、作品をつくって展示を繰り返し、実際にビジネスのフェーズにつながりそうなところまで来ています。

幼少期から虫がとても好きな、ECOLOGGIE の葦苅くんは、虫が食料として注目される未来を描きずっとコオロギの飼育をしてきましたが、自宅での飼育の限界を迎え、100BANCHにエントリーをしてきました。100BANCHでは1畳分のスペースで1万匹のコオロギがつくれるノウハウを編み出し、ここでの実験をもとにカンボジアへ展開をしています。今では現地の農家さんにノウハウを提供してコオロギを育ててもらい、いろんなところに販売するモデルで頑張っています。一見、静かな印象の葦苅くんですが、コオロギのこととなると底知れぬ芯の強さ、力強さを感じています。

strawmaestroの野村さんはストローが大好きで、1,000本以上のストローを所有。最初はフィリピンで出会ったストローが気になって調べはじめたそうで、そこからいろんなストローを集めはじめ、ストローから地球を見ている人だと思っています。1つのことを追求していくと、そこから果てしない世界が広がっていくことを感じさせてくれるプロジェクトでした。その後、食べられるキャンディでストローをつくるプロジェクトを立ち上げ、大手企業とコラボして共同研究を実施するといった、社会との接続もありました。

活躍している彼らを見ていると、未来を切り拓くたくましさ、うまくいくまで何かをやり続ける、という点はものすごく教えられることが多いなと思います。こういったメンバーの想いが、未来をつくる原動力になっているのではないでしょうか。今は閉塞感が語られる時代ではありますが、100BANCHではそれがあまり感じられません。常に前向きに創造するエネルギーに満ち溢れていて、未来をつくろうという貪欲さを感じます。

庭野:私もそう思います。未来への貪欲さを特に感じたタイミングはやっぱりコロナが蔓延したときです。飲食系はもちろん、パフォーマンスを行うようなプロジェクトも、決まっていたイベントが中止になったりしてズーンと落ち込むタイミングがありました。

例えば、Out Of Theater の広屋くんは、街中でお客さんも巻き込むショーのような没入感のあるパフォーマンスを演出していたチームですが、軒並み実施できなくなってしまって、落ち込んでいました。でも、次の日には今の状況で何ができるか考え、次の週には新しいプロトタイプを実践に移している、という姿があって、とても100BANCHっぽいと思いました。1回ちゃんと落ち込んで、弱音も吐く。けれども、そこから起き上がる速さやどうするか考える力は、やはり「やりたい」という強い気持ちや「Will」があるからこそだと思います。

則武:そうですね。広屋くんは、“会えない”状況下のエンタメの形としてZoomを使った演劇を考え、SNSで公開したらそれが話題になって、最終的には「劇団ノーミーツ」というフルリモート劇団を立ち上げました。お仕事がまったくなくなってから間もないのに1万2,000人以上を動員する演劇の形をつくったのは、思考停止、行動停止していた人も多かった中、本当にすごかったと私もよく覚えてます。

── 毎月、新しいプロジェクトが入居する100BANCHには、「実験をたくさんやっている場所」というイメージがありますが、実は、100BANCHでの実験からきっかけをつかんで成長していったプロジェクトがいくつもあります。

則武:ヘラルボニーは、カンヌライオンズ「Glass: The Lion for Change」ゴールドを受賞したチームです。彼らは創業前から100BANCHで活動していたプロジェクトの1つで、障害のあるアーティストによる作品を使ったかっこいいプロダクトづくりや空間演出をしています。最初の頃は、ナナナナ祭で傘やネクタイを販売したりもしていました。いくつか実験をする中で、初めてのBtoB案件として手掛けたのがパナソニックのオフィスでした。100BANCHのきっかけでつながった縁を足がかりに、その後の活躍がすさまじい、飛ぶ鳥を落とすような勢いのチームです。そんなチームでも悶々とする実験をやり尽くしている時期があったなあと思い出します。

則武:今では東京のいろんな駅でアイカサを借りられるようになっていますが、彼らも東京の駅に採用される前から100BANCHで活動をしていました。一時期、100BANCHの2階が傘だらけになっていて怒られていたりもしましたね。シェア傘の文化をもっと知ってもらいたい、と100BANCHのメンバーみんなでアイカサをさして渋谷のスクランブル交差点ジャックにも行ったこともありました。そこから着実にお客様を増やしていって、今ではJRや地下鉄、首都圏ではどこの駅でも借りられるような状況になってきています。2030年までに使い捨て傘をゼロにするという目標のもと頑張っているので、急な雨のときに駅でアイカサを見かけたらぜひ使ってみてください。

則武:ミスター偏愛、Omoracy プロジェクトでVRバンジージャンプをつくっている野々村さんには今日の4章にも登壇してもらいます。VRゴーグルをつけて倒れ込むことでバンジージャンプで飛び降りているような体験ができるアトラクションで、100BANCHでもひたすら実験を繰り返していました。大きな半円状のものに身を任せて転がるようなものや、やぐらを組んで吊り下げられるもの、本当にいくつものバージョンがありました。失敗しても、1週間後には良い体験ができるように改善していたのが彼らのすごいところでしたね。

庭野:やっていましたね。いつも100BANCHの2階で実験していて、材料となる大量のパイプの送り先を勝手に100BANCHにしちゃったりして。

則武:そんなこんなで出来上がったVRバンジージャンプは今では東京タワーや大阪のあべのハルカスに設置されて楽しめるようになっています。バンジージャンプ好きということがまさかこんなビジネスにつながってくるなんて最初は信じられなかったです。

庭野:しかも、応募当時には「100BANCHの建物の上からバンジージャンプを飛ばします!」とか書いてあって、「ヤバいひとが入居してくるなぁ」と思っちゃいました。(笑)

則武:当初エントリー名も「100バンジー」だったので、ちょっとこれは……(笑)という感じでしたが、メンターの横石さんが話をしてくれて活動がスタートしました。粘り強くやることでチャンスも広がっていきつつ、でも「ヤバいひと」だとは認識されていて「マツコの知らない世界」に登場して「分かりやすい狂気性」なんて紹介をされていました。その番組鑑賞会をやったときには、みんなのごはんをつくってくれたり、とてもいい人なんですよ。

そして先日、アメリカで行われた AWE USA というVR業界の世界的な展示会では、体験型展示部門の最高賞となる「Best in Show Playground」を受賞しました。本当にすごいことで、そこからも商談が広がっているそうです。やり続けることのすごさを様々なエピソードから感じています。

庭野:100BANCHや他のプロジェクトのサポートもたくさんやってくれる人ですよね。最初は「なんだかよくわからない」と言われながらもずっと続けてきたことがしっかり評価されるのは、私もすごくうれしかったです。

則武:100BANCHは、「できたらいいな」が「やってみよう」に変わって、「やったらできちゃった」という体験をしてもらえる場所だと思っています。それが、100BANCHの価値の1つだと思っていますが、それを私たちは「”変態”の足場」と呼んだりしています。「変態」や「偏愛」といった言葉は私たちからすると褒め言葉で、変態たちを支援することが100BANCHの存在意義そのものだと思っています。昆虫が、幼虫から蝶になり、そして羽ばたいていく、その過程で1回立ち止まる足場だと思うんです。うまくいかなければ一度戻ってきてまた飛び立つ、みたいなこともあるし、サナギとしてここで羽化を待つ、みたいなこともあるかと思います。この足場をどのようにつくってきたか、100BANCHの運営で大事にしている大原則がこの7原理です。

「若者が未来をつくる」というのは、U35のプログラム。「たった1人でも応援したら」は、メンターさんが1人でも応援すればチャレンジができるということですね。

庭野:「思う存分できる場」というのはさっきの野々村さんの実験がわかりやすい例ですね。100BANCHの2階はGARAGE Programの入居メンバーが活動、実験をいくらでもできる場所にしています。やりたい実験に合わせて机や椅子を動かすのも自由。決まった席はなく、そのときに空いているところを使って自由に実験ができます。

則武:「禁止を禁止する」みたいなことも言っています。こういう場所を一律のルールで運営することができれば楽かもしれませんが、100プロジェクトあれば100通りのやりたいことがあると思うんです。その1つ1つに向き合ってきた8年間だったと思います。だから4つ目の「視点が交差し混じり変化する」というのも日々すごく感じます。

庭野:今年ナナナナ祭に参加するプロジェクトもまさにそうだと思いますが、ジャンルや目指す未来が違っても、未来をつくろうという前向きな気持ちやマインドは同じなんです。何か話をしたときに「それってどういうこと?」「一緒に何かできそう!」といった会話が自然に生まれ、新しいものが生まれるというのは、ナナナナ祭に限らず日常的にもたくさん起こっている場所です。

則武:「短期集中同時多発」というのは、ナナナナ祭もいい例です。また100BANCHのGARAGE Programとしての1回の支援期間は実は3ヶ月なんですね。その3ヶ月、何にコミットして、あなたはどんな壁を破ろうとしているのか、というのがエントリー時に大事にヒアリングをしているポイントです。それを突破してもらうために私たちは最大限の支援をする、そんなやり方をしています。また、ナナナナ祭のような機会や、実験報告会で報告する、といった締め切りに向けて一緒に頑張るのも100BANCHの数少ない決め事の一つかなと思っています。

あとは、「常識にとらわれない」。これは私たち運営スタッフもそうでありたいと思っています。「Willから未来はつくられる」は、どういう未来を実現したいのかという自らの意思と、実践者、というのが1番大事だなと思っているので、そのWillが自分の中から出てきているものなのかはすごく大事に考えているところです。

もうひとつ、100BANCHの運営で大事にしてることを紹介すると、「大家と入居者」という関係ではない、ということです。メンバーの方はすごく感じると思いますが、お客さん扱いはしたくありません。みんなが100BANCHをつくっていく一員で、メンバー以外も、例えば今日このイベントに参加してくださってる方にも輪の中に入っていただきたいんです。

また、100BANCHの館内には、ここで過ごしてきたメンバーの作品や履歴が至るところにあります。例えば、あちらのパーティションは積彩というチームがつくってくれたもので、階段の手すりには、Braille Neue という見えない人も見える人も同じ文字でコミュニケーションできる新しい点字が貼り付けられています。100BANCHは、未来をつくる実験区なので、施設や場所自体も実験をしてもらうフィールドとして機能していると思います。それを受け入れられるような余白みたいなものが大事だと考えて、最初はつくり込みすぎないようにしていました。

空間のデザインは長坂常さんにお願いしたのですが、何にでもなれる場所という100BANCHのコンセプトをすごく理解してくださって、いろんなものに転用できるようになっています。今日はこのようにイベント会場になっていますが、スタジオのように使われるときもあれば、机を入れてワークショップ会場になるときもあります。2階も今日はワークスペース的な使い方をしていますが、週末は展示スペースとしてガラッと様変わりしたり、如何様にもなれることは、場としてすごく大事にしていることです。

── オープニングセッションの最後には、100年先をつくる100BANCHが、これからどんな場所であってほしいか、というテーマで、会場の参加者同士でも話し合う時間を設け、意見を交換しました。

会場からは、

「これからも、とにかく皆さんが自由に好きなことをやっていられる場所であってほしい。皆さんの足跡がここにもっと増えていってほしいと思います。」

「これからのことは正直わかりません。実験が繰り返されて、変容、変態していく。変態が変態していく、みたいな感じになっていくのかなと思いました。」

「色んな人たちがごちゃ混ぜで100BANCHというおいしいソースをつくっている中、100年後も、いろいろ継ぎ足されてつながっていく秘伝のソースみたいなものになっていったらいいと思います。」

といった声が聞かれました。

庭野:私もどうなっていくんでしょう?という感じではありますが、話に出てきたように足跡が増えていったり、秘伝のソースがつくり上げられていったり、ここに関わった人たちでさらにそれが調整されて変わっていくんだと思います。8年間過ごしてきましたが、メンバーの顔や雰囲気はその時のタイミングによって違います。ここで過ごした人たちが、ヘラルボニーや野々村さんのように社会ともつながりを持って活躍をして、それを見た人たちがまた新しい味になって帰ってきたり、憧れて入ってくるメンバーが増えていったりする、そんな循環がいいなと思っています。それがさらにどんどん広がっていく、というのが直近の未来なのかなと思っています。中長期先の未来は、みんなと一緒に考えていきたいです!

則武:私はやっぱり100年後には100BANCHが「伝説の場所」みたいになっていてほしいなと思っています。みんなが未来をつくる歩みを止めずに道を切り拓いて進んでいったら、きっといい循環が回っていくと思うんですよね。誰かがみんなの背中を目指すと思うし、それが新しい後輩の力となって、後輩も育っていく。足場としていろいろな履歴がここに残って、社会へのインパクトももっともっと増大していく未来があったら、100BANCHはこれからも元気で健やかに社会の中に存在し続けるんじゃないでしょうか。ぜひ、これからも皆さんと一緒に企んでいけたらなと思います!