- リーダーインタビュー

- センパイの背中

論文でも学会でもない、研究の新たなアウトプットをつくる:浅井順也(Academimic合同会社 代表)

渋谷を彩ってきた「明日の神話」の数々を、それぞれの時代を象徴するランドマークとともに巡りながら、「次の100年」へのヒントを探すシリーズ。

第3回は、戦後からこのさきの未来も「新東京」のパワーの源泉のひとつであり続ける東急。

index

渋谷といえば、東急。このパブリックイメージが決定的になったのは、1934年11月、渋谷駅舎に隣接して開業した「東横百貨店」(現在の東急百貨店)がきっかけに他ならない。

関東大震災を経ていたとはいえ、当時はまだまだ上野・浅草や日本橋、銀座といった東側の街こそが「都心」の時代。これらの街に立地していた三越、高島屋、松坂屋、松屋、白木屋の5大デパート——全て江戸期以来の由緒正しい呉服屋をルーツとしていたがゆえに“五服会”と呼ばれた——にとって、この東横百貨店は、当時の感覚でいうと単なる場末である渋谷に現れた、ポッと出の鉄道屋が経営する店だ。格も、品揃えも、全てが違うがゆえに、自分たちにはなんの脅威でもないと思っただろう。

だが、その点で彼らはとっくに時代に取り残されていた。

東急電鉄(当時は東京横浜電鉄、および姉妹会社の目黒蒲田電鉄だが、便宜上東急と呼ぶ)の総帥・五島慶太が見越していたのは、電車による長距離通勤、すなわち現在の日本を形作っているライフスタイルが人口のボリュームゾーンとなる時代の到来。その始発であり終点でもあるターミナル・渋谷に百貨店、しかも都心の高級路線とは一線を画し、庶民の生活のリアリティに基づいた商品を売る店を作るというのは、先行して成功していた大阪の阪急グループの祖・小林一三から学んだアイデアだ。

五島慶太(百貨店日日新聞社「東横百貨店」 – 国立国会図書館デジタルコレクション)

国鉄、東急、市電、官民それぞれが運営するバスなどで一日に数十万人が乗降するようになった渋谷駅に、生活の必需品を売る店や、ちょっとした値段で美味しい定食が食べられる食堂を作るだけで、利益は何倍にも跳ね上がる。五島は小林を真似て、1928(昭和2)年、渋谷駅の2階に東京発の私鉄経営レストラン「東横食堂」を作った。読み通り客の入りは上々で、東横線の1日の売り上げが650円だった時代に、食堂は開店初日で108円5銭を叩き出した。一杯30銭のコーヒーつきランチが、通勤・通学客に人気を博したという。

東横百貨店全景(百貨店日日新聞社「東横百貨店」 – 国立国会図書館デジタルコレクション)

その成功を受け、満を持して6年後にオープンしたのが、地上7階建ての東横百貨店。2013年に解体され現在はその姿を見ることができないこの建物は、渋谷駅から現在の渋谷ヒカリエ側にせり出した形で、当時は明治通りに沿って流れていた渋谷川との間の土地だけでは床面積が確保できないため川を暗渠化し、それにまたがるように建てられた。

モダニズム黎明期らしく実に構造的かつシンプルに見える角ばった白亜の建築を設計したのは、東京帝室博物館(現在の東京国立博物館本館)や服部時計店(現・銀座和光)、原邦造邸(現・原美術館)などの設計者でもある渡辺仁。建物の造りひとつ取っても、アール・デコ調のゴージャスな造作や調度品で高級感をバリバリに出していた日本橋三越などとの対比は象徴的だ。特別なものを買いにわざわざ行く、いわば非日常の場所であった三越に対して、東横は郊外から都心へ向かう新たなライフスタイルの発生の中でなされ始めた「都市と暮らし」という概念の再定義の流れの中にあって、日常を補完する場所としての機能性を重視していた。

「電車の時代」をにらんで、五島慶太は、沿線にこうした施設や宅地・インフラを整備し、大学やレジャー施設を誘致することにより沿線の土地の価値を吊り上げ、それを販売していくという不動産戦略を徹底させた。さらに、東横百貨店の開業までに、東急は池上電気鉄道(現在の東急池上線)、玉川電気鉄道(現在の東急田園都市線、大井町線などの一部)を買収。第二次世界大戦が始まると、五島は東条英機内閣の運輸鉄道大臣に就任し、資本力の一極集中を狙う国策もあって現在の京急、小田急、京王の3社をも飲み込み、1948年まで「大東急」として東京の南西部を完全に掌握することになる。その急激な膨張は、五島が名字をもじって“強盗慶太”と呼ばれる所以となった。

唯一、思い通りにならなかったのが地下鉄事業だ。当時、浅草〜新橋間まで延びていた民営会社・東京地下鉄道と競合する形で、五島は東京高速鉄道を設立。渋谷〜新橋間の路線を開通させた。これに加えて東京地下鉄道の路線が手に入れば、郊外から渋谷や目黒を経由して、都心の高級デパート街までが一気に五島の勢力圏に収まる。是が非でも銀座に進出したい五島は地下鉄道社長・早川徳次と激しく争い、両社社員や株主を巻き込んだ全面戦争の構えとなった。そこに出てきたのが当時の鉄道省総務課長・佐藤栄作(のちの第61〜63代内閣総理大臣)で、両者を調停し休戦させるように見せかけ、喧嘩両成敗と言わんばかりに株を全て買い上げた。政府は五島と早川が心血を注いで築き、そして奪い合った路線を労せずして丸々手に入れ、官営の帝都高速度交通営団(のちの営団地下鉄=現・東京メトロ)として統合する。

話が逸れたので強引に東横食堂にまで戻すと、昭和8年発行の白木正光編著「大東京食べある記」には、この食堂のことが<一般向の大変感じの好い食堂で洋食も廿五銭均一、其他飲物、すしの類、ビール、日本酒もあるので食事時はいつも満員です>(所収:和田博文監修/近藤裕子編「コレクション・モダン都市文化 第13巻 グルメ案内記」)と記されている。五島がにらんでいたのは、「鉄道の時代」の先にある、士族華族といった明治以来のエスタブリッシュメントにはないパワーを持った「中産階級の時代」だったのではないだろうか。

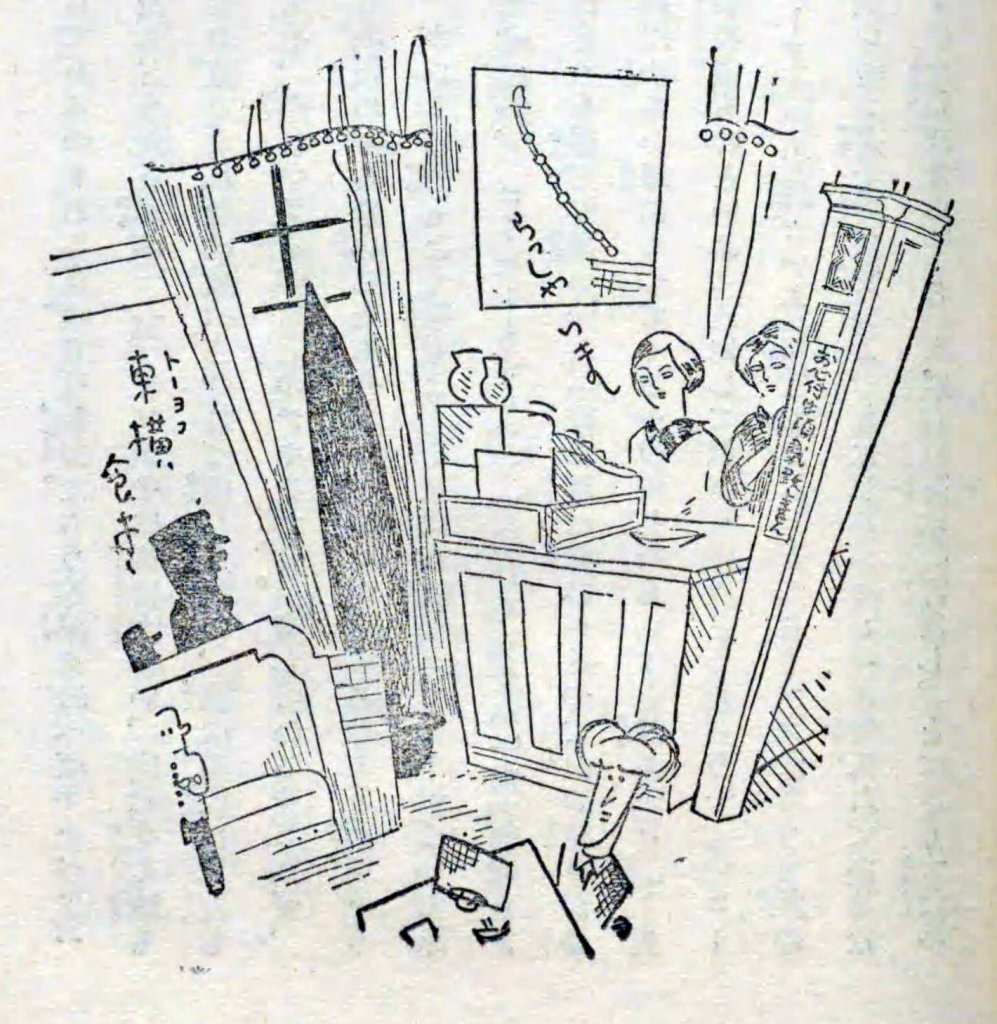

東横食堂の様子。この本は東京の名所を食べ歩くという企画だが、前半は日本橋や銀座、浅草などが占め、後半になってようやく新宿、神田、麻布などが登場、しばらく後にこの東横食堂が1項目だけ現れるあたりに、当時の渋谷という街の位置づけが見て取れる。(時事新報家庭部編「東京食べある記」正和堂書房 – 国立国会図書館デジタルコレクション)

7階の「お好み食堂」(写真上)と5階雑貨特売場(写真下)の様子(百貨店日日新聞社「東横百貨店」- 国立国会図書館デジタルコレクション)

<東横百貨店のエレベーターが珍しく面白く、タダで乗れるので、私は遊び友だちと一緒に幾度も乗りに行った。エレベーター嬢に「乗っちゃダメ!」と追い返されたこともある>と、宮脇俊三がその著書「昭和八年 渋谷驛」(PHP研究所 1995)で語っている通り、場末の渋谷に突如現れた新しいスタイルの百貨店は、近隣はもちろん、関東大震災後に造成されていった目黒や学芸大学、そして田園調布といった新興住宅地の住人たちにとっては、自分たちが代表する新時代の象徴ともいうべき存在でもあり、「われらの時代」というプライドとともに、意識の深層に染み付いていったことだろう。

現在、東横線や、五島慶太の息子・五島昇が本格的に発展させた田園都市線の住民はしばしば「プライドが高い」と揶揄されることもあるが、その背景にはこうした歴史を担った世代の自負もあるのかもしれない。戦後の渋谷と東急のさらなる関係についてはまた別の項に譲るが、少なくとも、渋谷は間違いなく、都市圏の拡大とともに定義づけられた「新東京」のパワーの源泉のひとつとなっていったのだ。

かつて東横百貨店があった場所。現在は次の時代に向けた工事が続く。(編集部)

【参考文献】

illustration/竹内俊太郎