嫉妬と怒りの「壁」。あなたはどっち側?

「ひとりひとり全員が違う」というのはこんなにも苦しい

LGBTQ向け銭湯・サウナつきシェアハウス作りに取り組むプロジェクトAll-gender Spa&Sauna with Sharehouse。民主主義において多数を取れないマイノリティが、「銭湯」というコンセプトのもとローカルな場所に「居住」することで多数を取り、作りたい社会を実現することを目指しています。

ナナナナ祭2024では、「自分の正義や嫉妬」と「相手の正義や嫉妬」の間にあるものを壁を通して見つめ直してみるブース「嫉妬と怒りの『壁』。あなたはどっち側?」を出展しました。その模様をAll-gender Spa&Sauna with Sharehouse(プロジェクト「人間湯」)の楽がレポートします。

「LGBTQサウナつきシェアハウス」を設立し、ジェンダー多様性を認め合うコミュニティを地域に育てることで民主主義の質を向上させ、主に家族制度などの法制度を変えてゆける仕組みづくりを目指す。

選挙が地域単位での票の寡多で決まる以上、地縁が強い層(10歳以下、高齢者、ローカルな商売や事業を営む人、高齢者)が政治にアクセスしやすく、逆に地縁が少ない層(セクシュアルマイノリティ、20代、転勤族、そのほか政治や法制度の変革を必要としながら孤立している層)は政治的に無力感を感じやすい。ちなみに社会学的には、地縁が強く、生まれた地域から出ずにローカルな人生を過ごす層を「Somewhere族」、進学・就職・転勤などライフステージの変化とともに移動したり都市への流入や流出をする層を「Anywhere族」と呼ぶ。後者の方が外国人やマイノリティにオープンで、リテラシーや学歴が高い傾向にある。

上記の構造から、日本の現行の選挙制度は地縁の強弱がそのまま政治へのアクセスの格差となっている。それを解決するには「Anywhere族」同士がまず繋がる場を作り、さらにはローカルな「Somewhere族」との対話ができるようデザインされた場を作る必要がある。

そうした背景から「LGBTQサウナつきシェアハウス」という構想が生まれたわけだが、ただその施設があるだけでは目的は達成されない。その空間においてイベントなどの仕掛けを行い、コミュニケーションを生むことが必要である。

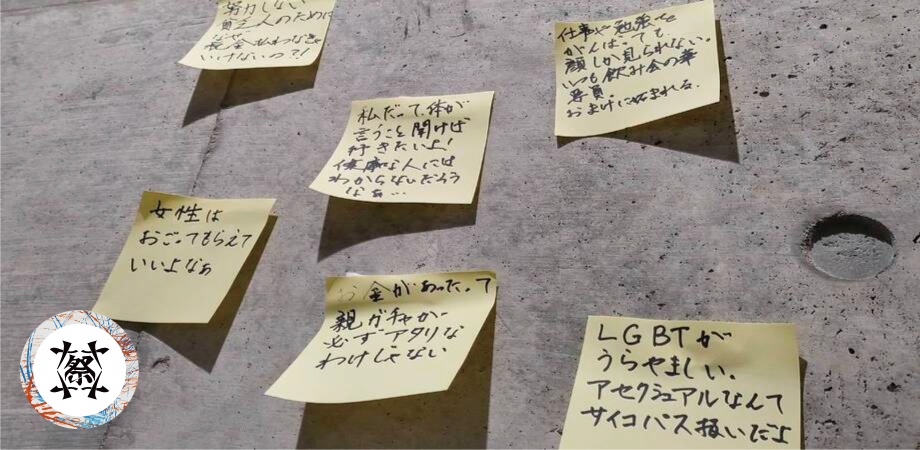

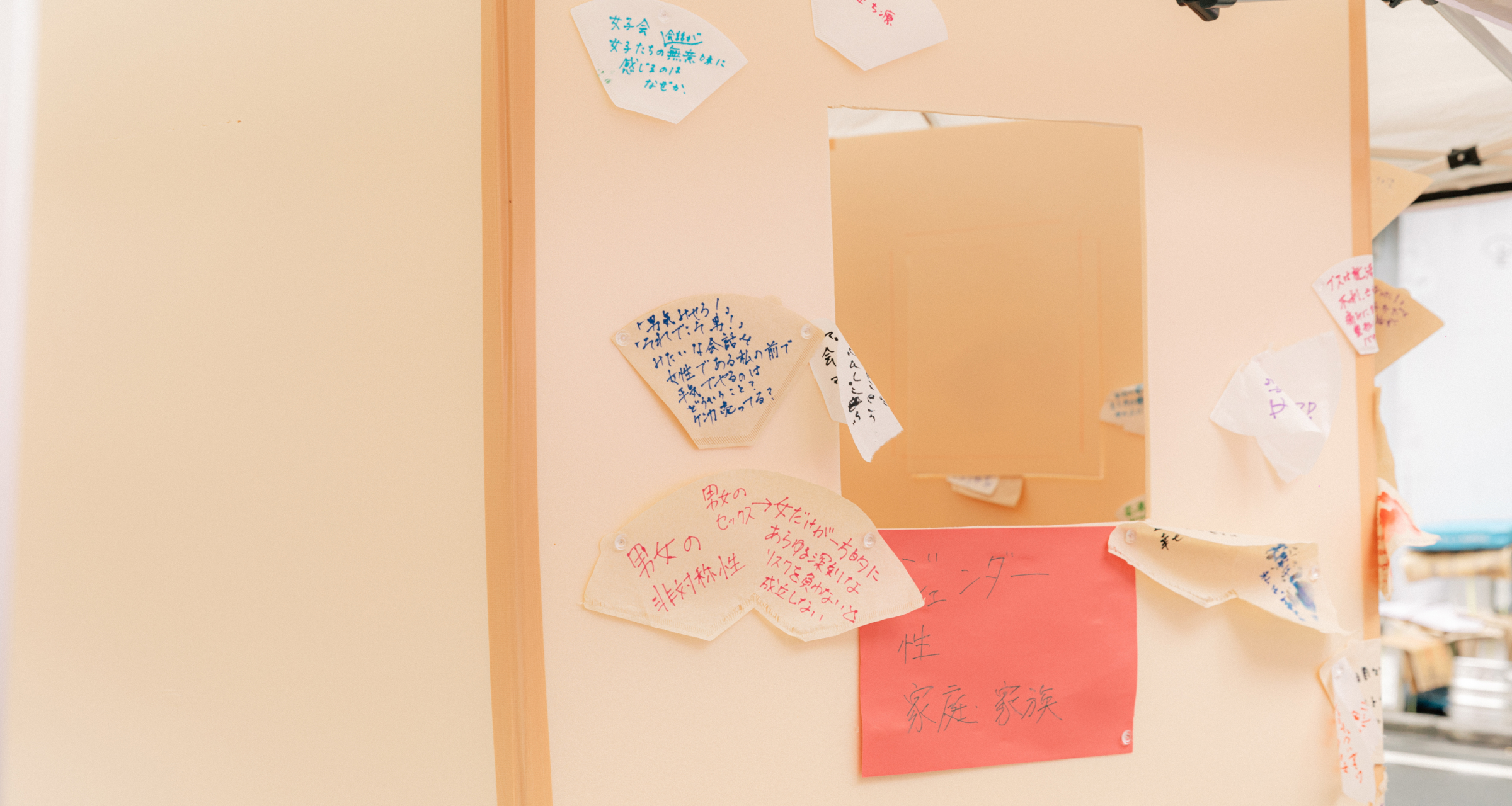

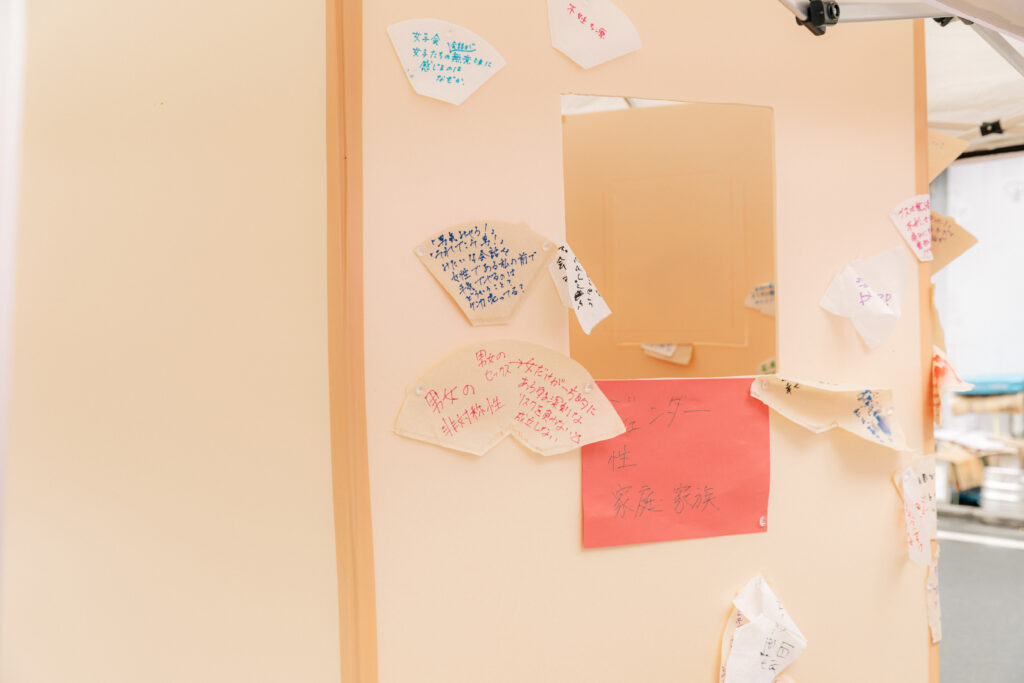

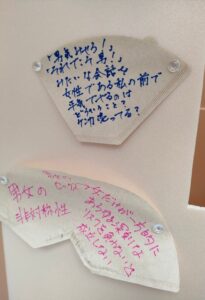

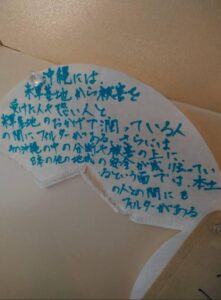

今回は、「自分と他者の間にあるフィルター」について言語化してほしいと問いかけた。

「こちら」と「向こう」を隔てるものはいろいろある。例えば壁。あるいはフェンス。あるいは鍵のかかったドア。

「フィルター」もその一種であるが、その特徴は、任意の物質Aはスルリと向こう側へ行くことができ、任意の物質Bは通り抜けることができない。

そしてその「スルリ」がポイント。壁のように壊したり、ドアのようにカギを出して解錠するまでもなく、あくまでAにとっては、あたかも何もないかのように向こうへ行ける。

Aとは誰か。

ここに挙がった例はごく一部で、私たちは全ての人とバラバラに分断関係にある。

私たちはある局面においてフィルターに気づくこともなく自由に過ごしていながら、突然周囲との壁に縛られることもある。

「文化や習慣などの行動」「税金や法制度、商品などの経済活動など社会システム」を通じて私たちは様々な問題に繋がっており、結果としてその問題の一構成員となってしまっている。

とある意見に対してその反論があるだけ、言い換えればテーゼに対してアンチテーゼがあるだけでは、対立がそのままで終わってしまう。アウフヘーベンが必ず出る必要はなくても、そこに至る過程を表現することが大事だと気づいた。

ではその過程をエンタメにしたものは何か?という問いが生まれる。現状自分に出せたのは「ラップバトル」だ。まさしくこれが議論のエンタメ化にふさわしい。

今後は「選挙前ラップバトル」を主要駅の前で友人とやることにし、その調整に入った。

現状、銭湯を作る前にシェアハウスつきのイベントバーの設立を目指すことにした。サウナや銭湯は初期投資がかかる上に利益が出にくい上、自分にはサウナの運営側のスキルは特にない。

一方、飲食の技術はある。さらに、飲食の方がイベントはやりやすい。その理由から、一日ごとに様々なイベントがなされる場を赤羽に作ることを目標に頑張りたい。