思い出に刻まれる授業を世界中に!

世界最高峰のIT教育「MOGURA」

Classroom Adventures MOGURA

思い出に刻まれる授業を世界中に!

世界最高峰のIT教育「MOGURA」

-

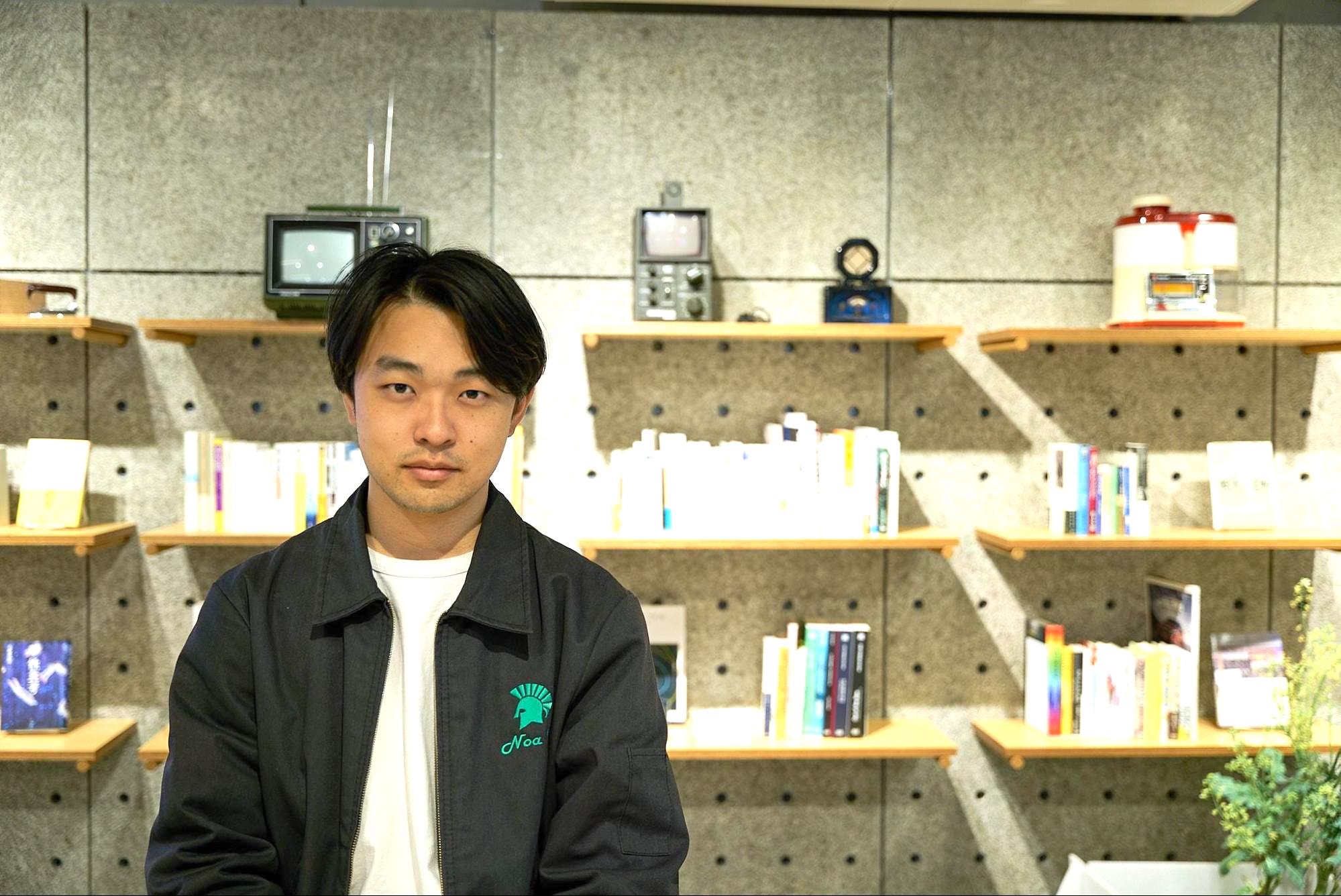

classroom Adventures MOGURA リーダー/ 株式会社 Classroom Adventure 代表取締役 堀口野明

朝10時、100BANCHに到着すると、まだ暗い部屋でパソコンを開いて作業をしていた「Classroom Adventures MOGURA」のリーダー堀口野明。デスクには、カップラーメンの容器のゴミも。早いですねと声をかけると、夜通しの作業に明け暮れていたのだといいます。

時間を忘れて開発に勤しんでいたのは、「レイのブログ」。謎解きゲームのようにメディアリテラシーを学べる新感覚のプログラムには、アメリカで育った堀口の持つ、インプット中心の教育への違和感が根源にあるそう。NHKをはじめメディアでも多数取り上げられ、学校からの授業依頼も急増中の「レイのブログ」ですがそこに至るには、メンバーと協力し「実践する」新しい学び体験をつくってきた様々な紆余曲折がありました。

時間を忘れて夢中で進み続ける、リーダー堀口の原動力に迫ります。

——昨晩から徹夜作業をされていたそうですね。

堀口:1人で作業している時間が楽しくて、つい没頭してしまうんですよ。自分の中ではプロダクトをどう売っていくかという部分よりも、やっぱり手を動かしているのが楽しくて。昨日、というか今日はストーリーを練り直していたんです。そういう作業が自分は一番好きだし、自分が楽しんでいないと楽しんでもらえるプロダクトにはならないと思うので。

——普段から、よく徹夜作業をされているとお聞きしましたが……。

堀口:寝るのが怖い、というかもったいないと思っちゃうんですよね。ずっとプロジェクトのことを考えていて、頭の中にアイデアややりたいことが散らかったままキープしている状態なんです。一回寝たらそれが取り戻せないんじゃないかなって感覚があって、寝ずに作業してますね。なので、二徹しちゃう時もあるんです。ものをつくる作業は楽しいからずっとやっていられるんですが、どうしても眠くなっちゃう時はフリスクや辛いもの食べたりしてなんとか乗り切ってますね。辛いものは苦手なんですけど、七味を眠寝ざましのために持ち歩いています(笑)。

——「レイのブログ」の開発にのめり込んでいるようですが、堀口さんは現役大学生でもありますよね。大学でも、何かに没頭しているんでしょうか?

堀口:大学ではプログラミングやコンピューターと人間をつなげる「UI/UX」を研究室で勉強しています。必修の授業でプログラミングに出会い、すっかりハマりました。「Processing」というビジュアル言語が好きで「四角」と書くとすぐ画面に出る、そのダイレクトな感覚が楽しかった。1人でずっとプログラミングを書くようになりましたね。ゲームとかは元々好きだったので、「勉強」というよりも、楽しいことをやり続けている感じです。

——そんな大学生活の中で、ITリテラシーや情報の検索技術を競うファクトチェックの大会「Google Verification Challenge」に出場したそうですが、こちらはなぜ興味を持ったんですか?

堀口:ある日、大会の広告をインスタで見つけたんですよね(笑)なんとなく「これ、面白そうじゃん」と思って大学の友達とチームを組んで出場してみたんです。そしたら、日本大会に優勝して、日本代表になり、世界大会でも4位になりました。

——すごい!ファクトチェックの大会は初出場だったんですよね。

堀口:そうですね。競技内容は、動画を見て情報が正しいか調べる速さを競うものでした。例えば、「タイで撮られた」とされている動画のファクトチェックでは、画面にうつりこむ標識やナンバープレートを調べて、正しい地点を特定する、というようなものです。これまで僕たちは、ファクトチェックに触れたり専門的に学んだことはなかったものの、インターネットが大好きで、色んなことを検索するという姿勢は身についていたんです。それがいい結果につながったのかもしれません。

——「レイのブログ」を生み出したのは、ファクトチェックの大会での体験が関係しているのでしょうか?

堀口:ファクトチェック大会と同じメンバーで丸井グループが主催する「Future Accelerator Gateway」というビジネスコンテストに参加したんです。色々なアイデアをみんなで出し合ったんですけど、なかなかまとまらない。「そろそろ決めないと」とメンターに怒られたので、ここまで来たら、自分の好きなことをやってみようと思い、ARGという謎解き形式でリテラシー教育を学ぶアイデアを出したんです。それが「レイのブログ」です。

——ARGというのは…?

堀口:Alternate Reality Game「代替現実ゲーム」と呼ばれる、ゲームのプロモーションに使われる手法です。ゲーム世界のキャラクターがSNSを運営していたり、紹介動画の謎を解くと参戦するキャラクターがわかる、というようにバーチャルと現実を重ね合わせる感覚をつくるんです。僕は、中学生のころからプロが謎解きを教えてくれるコミュニティをフォローするのが好きだったので、自分でつくってみたいなと思っていました。

——なるほど。しかし、なぜそこに教育をかけあわせようとしたのですか?

堀口:チームのメンバーはプログラミング教育のインターン仲間であると同時に、インプット中心の学校教育の方針に僕と同じような違和感を持っていたんです。僕はアメリカで育ったので、日本で暮らしていると「変だよ」と言われる時があるんですよね。100BANCHで活動している時もそうなのですが、カルチャーにギャップを感じるんです。同様に、インプット中心の日本の教育にも違和感があった。詰め込むばかりの授業って面白くないなって思っちゃって。

そこで、「Google Verification Challenge」の経験が結びつきました。大会方式が面白くて、参加することでメディアリテラシーやファクトチェックを専門的に理解できる内容になっている。それを謎解きゲーム化して、面白い学び体験を学校で開催する団体をつくるのはどうかと考えました。「レイという人物の情報がブログに紛れていて、嘘を暴いて正体を明かしていく」というアイデアが最初に浮かんだので、そこから技術的に可能なのか、どのようにストーリーを伝えていくかを考えて、自分たちの好きなことや得意なものを掛け合わせて形にしていきました。動画作成が得意なメンバーもいて、最初に動画を入れたり。急いでつくったので、プロトタイプはグダグダ。でも、メンタリングで見せたら「めっちゃ面白いよ!」と良い反応が得られたので、そこから、しっかりつくり込んで行きました。

——ゲーミフィケーションで「楽しく学ぶ」を実現したいと。

堀口:そうですね。学ぶって能動的な姿勢が必要だと思うんですよ。それを実装していきたいんです。例えば、「ゲーム感覚で学べる」といって、学習にスコアリングを導入するだけのプログラムなんかもありますが、それでは根本的な解決にならないと思うんです。「学ぶ」に辿り着かせるための手法であって、結局「学習」自体は何にも面白くなっていないじゃないですか。そもそも僕自身「レベルアップ」みたいなことが楽しいわけではないので(笑)。レベルアップとか、上達の可視化が効果的だという論文はありますけど、僕らはそれを実装したいわけではなく、直感的な「楽しい」に従って、実践そのものを楽しくしていきたいんです。

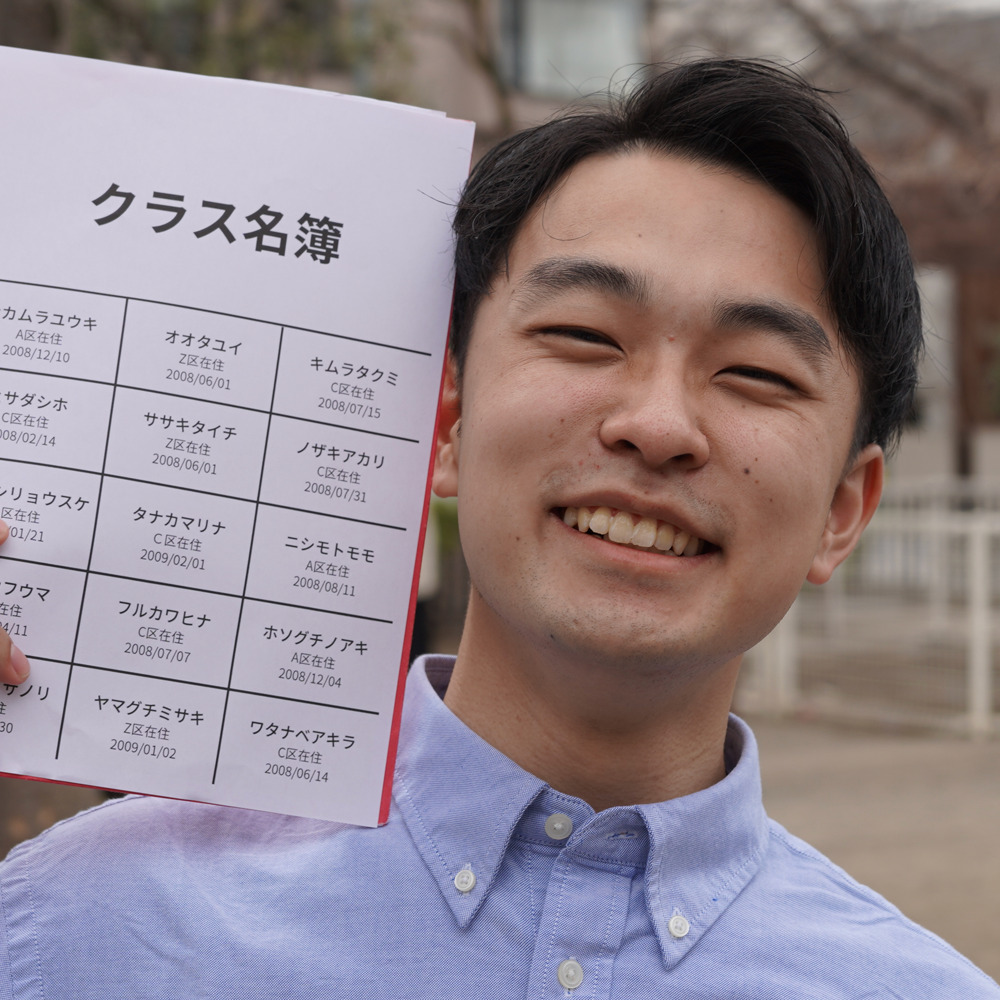

——「レイのブログ」を使った授業はどのようなものでしょうか?

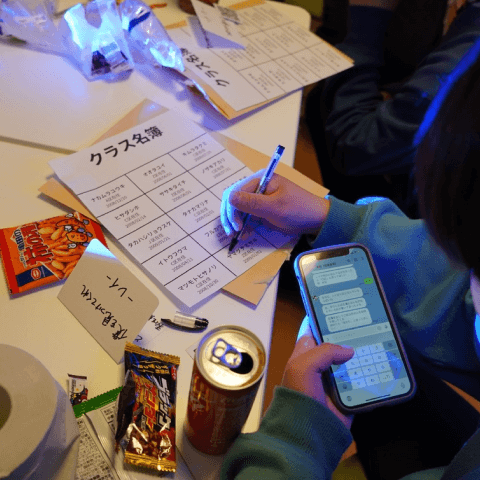

堀口:「レイ」の名簿やSNSの情報を渡され、どこにどんな嘘が隠れてるのかと自分で調べながら謎を解いていくというのが、基本的な設定であり、ストーリーラインです。誤った情報がどこにあるのかは受講者には知らされません。自分で情報の真偽を確かめていかなければならないんです。学校の授業では「嘘が多いからSNSを使う頻度を下げましょう」とか「Wikipediaは嘘ばっかりだから使わない」という避ける方向のメディアリテラシーの授業が多い。僕たちの授業は、まず疑う意識を持ってもらうことがファーストステップです。身につけてほしいのは、知識じゃなく疑う習慣なんですよね。

——「情報を疑う意識」をどうやって身につけることができるんでしょう?

堀口:実践を繰り返すしかないと思いますね。僕たちは「Google Verification Challenge」で良い結果を残すことが出来ましたが、ファクトチェックの技術を専門的に学んでいたわけではありません。検索する習慣と行動を通して、自然とリテラシーを身につけてきた。つまり、習慣さえ身につけば、ファクトチェックの技術は自然と上がっていくものだと思うんです。インプット中心の学校教育に違和感があるのも同様の理由です。知識を教える前に、姿勢を身につけることの方が重要です。ITリテラシーの知識をいくら詰め込んだところで、日常生活の中で実践できなくては意味がありませんから。その姿勢を身につけるには、質のいい実践を繰り返すことが近道です。

——100BANCHのGARAGE Programに採択された後は、どのような活動をしていたのでしょうか?

堀口:色々試しながら、迷っていた期間でもありましたね。100BANCHに入居したばかりの頃は「レイのブログ」を使った最初の授業の準備をしていた時期でした。Facebookで高知県の学校の先生に連絡して、自分たちで交通費を出して授業をしに行ったんです。

堀口:授業自体は子どもたちも楽しんでくれましたし、反応はすごくよかった。ただ、実際に対面で授業を行うには予算がかかるのに、提供できる人数が少ない。そこに課題を感じました。それを解決するために、生徒自身が授業をつくることをサポートする「MOGURA支部」を考えました。学生たちが授業を考えることで、今の学校教育に疑問を持ち、「より良い教育」をつくるきっかけになるし、自分たちで授業をするより、インパクトが大きいのではないかと考えました。

どういうシステムを作ったら、僕たちの教育を届ける仕組みを作れるか、色々なことを試しました。授業を作ることはできたんですが、結局うまくいかなくて、やめたんです。学生が自分たちで授業をつくるには時間がかかりすぎますし、僕たちが関わる学生の数も限られている。すると、プログラムを提供できる母数も限られてしまう。システム側に回ろうと思ったんですけど、あまり楽しくなかったんですよね。なにより僕たちは、自分たちで授業してみんなが楽しむ姿を見れることや、一緒に実践していくことが1番好きなんだと気づきました。

去年、「ナナナナ祭」の企画をブラッシュアップするための合宿で田植えをしたんですけど、様々なことに情熱を持つ人たちを集めて田植えをしようなんて、実践をさらに飛び越えて、ぶっ飛んでいて最高だと思いました。作り手としては、こだわったところに思い入れを持ってしまいますが、受け手からしたらそれはどうでも良かったりする。頭で考えることと同じようにはいかないし、正反対のこともある。そのバランスは難しいですね。田植えでは、なぜ事務局の人たちが合宿に田植えを入れたのかはよくわからないし、他の人たちは結構辛そうだったんですけど、やってる作業がこれからお米になるんだなと考えながら作業するのは楽しかったです。世界中の人が一度は田植えをした方がいいと思っているくらい、印象に残っています。そんな体験もあってか、その後開催されたナナナナ祭も、独特な空間だったと思うんですよね。100BANCHだからこそ、プロジェクトの様々な方向性を模索することが出来たと思います。

——「レイのブログ」は今後どのような展開をしていくのでしょうか。

堀口:最近は学校からの問い合わせが増えています。現在は週に一度以上のペースで中学、高校、大学、専門学校などでメディアリテラシーの授業を行っているので、しっかりとマネタイズできるよう、体制を整えていく予定です。僕は売れるものは作れるけど、売る力はないんですよ。作るのは好きだけど、それ以外のところは正直苦手ですし。だから、そういう僕が持っていないスキルを持ってる人にも入ってもらっています。みんなと協力しながら、謎解き×教育という組み合わせはぶらさず、プログラムの幅を広げていきたい。

——幅を広げる、というのは?

堀口:すでに進めているものは、生成AIを使って企業向けの研修を楽しくすることです。学校での学びを楽しくするということにチャレンジして、自分の中の仮説を立証できました。僕は学校の教育は受けたことがありますけど、研修は受けたことがありません。同年代の人が就職して新卒の研修を受けているという話を聞くと、つまないものが多くって、あまり改善されてきていないのかなと思ってしまって。

また、少しずつではありますが、海外展開にも取り組んでいます。今10人くらいのチームで活動しているんですけど、高校時代の友人が協力してくれて、アメリカにもチームメンバーがいるんです。また、2023年の8月にSmartNews主催のトークイベントに登壇したことがきっかけとなり、Googleのシンガポールでサービスのデモを行う機会があり、そのタイミングで「レイのブログ」の英語版をリリースしました。

堀口:残念なことに、2022年大会を最後に「Google Verification Challenge」は終わってしまったのですが、Googleにかけあって僕たちが主催を引き継ぐことにしたんです。7ヶ国で開催することが決まっているので、英語版に加え、マレーシア、フィリピン、中国語の「レイのブログ」を開発し、大会のキックオフイベントで体験してもらおうと思っています。レイのブログが生まれるきっかけとなった大会ですし、参加者との相性もいいと思うので、それを海外展開の足がかりにしていけたらと考えています。

——同時に3ヶ国語展開とはすごいスピードで進めているのですね。

堀口:レイのブログを通じて、僕は学びを再定義したいと思っているんです。グローバルではもちろん、近年は日本でもインプット重視の教育に対する問題点が指摘されています。学校教育に少しずつワークショップや探求学習が取り入れられているのもその一例ですよね。ただ、教育の未来を考えると、僕はその先に「遊び」「学び」、そして「仕事」の境界がなくなり、1つのものに融合していくんじゃないかと考えているんです。

実際、レイのブログもそうです。僕ら自身が楽しく学びながら開発したサービスを多くのユーザーに共有することで、「仕事」として成立する。そうした流れが加速していくのは間違いない。僕はこの三つを融合させた一番最先端のサービスをつくっていきたい。実は、近いうちに法人を立ち上げるつもりです。法人登記みたいな手続きは本当に苦手なんですけど(笑)。どうすれば遊び、学び、仕事が一体になったサステナブルな仕組みがつくれるのか。まずは、自分たちで実践していきたいと思います。