「表現活動を通じた死との向き合い方の提案」100BANCH実験報告会

「病院空間から患者さんやご家族にケアを提供したい」

森林のような空間、小鳥のさえずりのBGMのもとでゆったりと過ごす患者さんを目の当たりにした体験から、中澤希公の夢への挑戦がはじまりました。

GARAGE Program24期生「PAIN PAIN GO AWAY」の中澤は、2019年7月に100BANCHに入居。アートを利用して病室の空気を明るくし、入院患者のQOL向上を目指すホスピタルアートの実装に取り組みました。その後、死との出会い方のリデザインを行うGARAGE Program50期の「MUJO」に参画し、『死んだ母の日展』や『葬想式』などのプロジェクトを推進。2024年からはロンドン芸術大学に留学し、死別の喪失体験をコンセプトにした作品を制作し、死との向き合い方を発信しています。

そんな中澤が、100BANCHに入居したきっかけや現在の活動について語りました。

|

中澤希公|PAIN PAIN GO AWAY リーダー 2002年、岩手県生まれ。慶應義塾大学環境情報学部を卒業後、東京藝術大学大学院美術研究科グローバルアートプラクティス専攻に進学。現在修士1年生。学部時代はランドスケープデザインを専門とする石川初研究室に所属し、「弔いの風景」について研究。卒業設計「さようならの散歩道-遺された子供が亡き親との「絆」を再考する場の設計-」で槇文彦・伊藤滋賞/SFC学会金賞を受賞。2024年9月より、ロンドン芸術大学(Central Saint Martins)の4D FINE ARTコースに留学。 13歳の時に母親を亡くした経験から、死別の喪失体験をコンセプトにした作品やプロジェクトを発表。これまでに200人以上の死別経験者にインタビューを実施し、その経験をもとに企画した『死んだ母の日展』や『葬想式』では、2022年および2023年の「GOOD DESIGN NEW HOPE AWARD」で優秀賞を受賞した。 |

中澤:私は現在、東京藝術大学の修士1年で、茨城にある取手キャンパスに通っています。山と山羊に囲まれた風景の中で制作をしているので、今日は久しぶりに人の多い賑やかな渋谷に来て、少しびっくりしています。

私は2002年生まれで、100BANCHに入居した当時は高校3年生でした。GARAGE Programを終えた後、慶応義塾大学の環境情報学部に入学し、建築学を中心にヘルスケアや心理学などを学びました。最近は修士学生をしながら、更年期専門オンライン診療サービス「MYLILY(マイリリー)」のデザイナーもやっています。いろんなことをしていますが、軸が1つあって、本日はそれについてお話できたらなと思います。

中澤:100BANCHに入居したのが、本当に私の夢の第一歩となりました。当時は右も左もわからなかったのですが、やりたいことをすごく後押ししてもらった場所です。私は「ホスピタルアートの力で新たな病院像をつくりたい!」と言って100BANCHに入居しました。当時、この近くの実践女子学園高等学校に通っていて、通学路がちょうど100BANCHの前だったんです。それで、すごく賑やかで楽しそうなナナナナ祭の様子を見て100BANCHのことを知り、入居しました。メンターの鈴木敦子さんが本当にお母さんみたいに優しく色々なことを教えてくださいました。高校生だから許されていた部分もあったとは思いますが、すごく優しい場だったなあと思います。

——「ホスピタルアート」をテーマに掲げた中澤。その背景には、中学生時代の大きな原体験がありました。

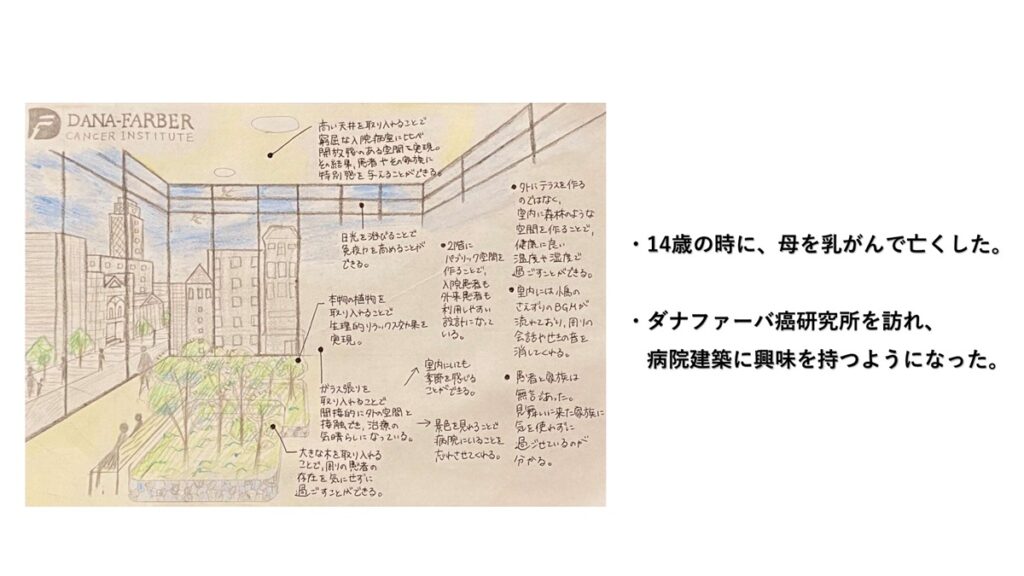

中澤:私は14歳のとき、母を乳がんで亡くしました。母が乳がんだと分かったのが私が小学1年生のときで、10年ほどの闘病の後に亡くなったので、死へある程度の準備ができており強い恐怖を持っていたわけではないのですが、「なんで亡くなってしまったんだろう」「医療が適切ではなかったんじゃないか」などと色々なことを考えました。そんな中、世界的に有名な「ダナ・ファーバー癌研究所」に足を運ぶ機会があり、そこでの体験が私にはすごく衝撃的でした。

研究所内の病院には、森林のような空間があり、小鳥のさえずりのBGMが流れていて、患者さんたちがゆったりと過ごされていたんです。その光景から「ケアというのは、空間やデザインからも提供できるんじゃないか」という発見がありました。それまでは医療従事者になりたいと強く思っていたのですが、この体験を通して「病院空間から患者さんやご家族にケアを提供したい」と思うようになりました。日本で病院といえば、真っ白な冷たい空間を想像しがちですが、それとは全く違う時間が流れていて、日本にもこういう場所が増えたらいいのにと考えて活動をはじめました。

ダナ・ファーバー癌研究所のスケッチ

中澤:とはいえ、高校生がいきなり新しい病院をつくることはできません。100BANCHでいただいた「まずは自分ができることからやったらいいよ」というアドバイスを元に、病院内でのホスピタルアートワークショップからはじめました。認知症の患者さんと一緒に野菜を切ってスタンプをしていく、という簡単なワークショップではありましたが、がむしゃらにやった経験はとても勉強になり、患者さんやご家族がすごく喜んでくださるので本当にやって良かったです。

ホスピタルアートワークショップの様子

——大学進学後、建築やランドスケープを学ぶ中で、中澤の問いは「病院という箱をつくること」から「ケアとは何か」という本質へと深まっていきました。

中澤:ワークショップなどもやりつつ、やはり建築物から患者さんをケアしたいという夢は変わらなかったので、大学では建築学を学び、毎日建築模型や図面をつくっていました。加えて、つくるだけでは自分の理想が何なのかよくわからなかったので、心が動かされるケア施設を見て回るようにしました。日本にも取り入れられている、がんのケア施設「マギーズセンター」の本場であるイギリスの施設にも足を運びました。ここは病院の内部ではなく外部空間につくられている施設で、がん患者だけでなく家族や友人も利用可能な、がんに影響を受けている方のための施設です。がんの専門家の方がいて、がんに対する不安などの話も聞いてくれたり、ここに来るだけでケアを受けられる空間になっている、とても素敵な施設です。施設でどういうケアを提供しているんだろうかと1年間ほど色々と見て回ったりしていました。そこで生まれた問いが「私は本当に病院という建築物、箱をつくりたいのか?」というものでした。そして自分にとってのケアのあり方の模索をはじめ、生み出された作品が「死んだ母の日展」という展示会です。これは、振り返ると「私が必要だったケア」のあり方の1つだったなと思います。

中澤:私自身が母を亡くしてから、1年で一番しんどいのが「母の日」でした。SNSを開けば、同世代の友だちがお母さんにあげたカーネーションやプレゼントの投稿で溢れています。それを見るたび、「そういえば私にはお母さんはいないんだ」と改めて認識する日でした。そういった思いをSNSで発信したところ、「私もそういうことを思ってました」などと共感の声が想像以上に集まり、「私だけじゃなかったんだ」と気づかされました。たくさんの方々の声から「父の日や母の日って、お父さんお母さんがいない人にとってはどんな日だったんだろうか」と考えさせられたことで、母の日の新しい過ごし方を提案する「死んだ母の日展」の企画がスタートしました。

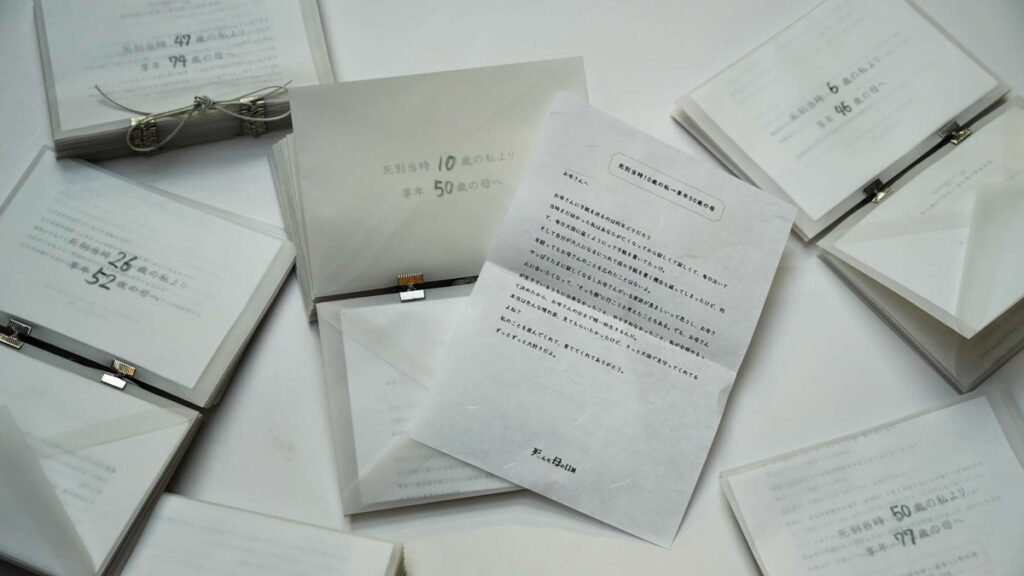

基本的にはオンラインの展覧会で、天国のお母さんへの手紙を特設サイトに展示するものです。手紙はタップすると読むことができます。そして、手紙を書ける心理状態にある方には、実際に手紙を書いてもらいます。手紙を書くまでの心の悲しみが整理できていない方は、手紙を書かずに読むだけで終わらせることもできます。この展覧会を設計するにあたっては、500人以上の様々な死別経験者の声を聞いてきました。病気で母親を亡くされただけではなく、自殺で亡くされた方や子どもを亡くされた方、たくさんの方々の声を聞いて、死別の悲しみは本当に人それぞれであることにも気づくことができました。私は母をがんで亡くしましたが、その感情とは全く別の感情を持っている方がいらっしゃるということも意識しながら設計をしていきました。本来、「母の日」は感謝を伝える日だとは思うのですが、感謝だけでなく、愚痴や怒りなど素直な感情を表現してもらえるようにオンライン展示会を採用しました。

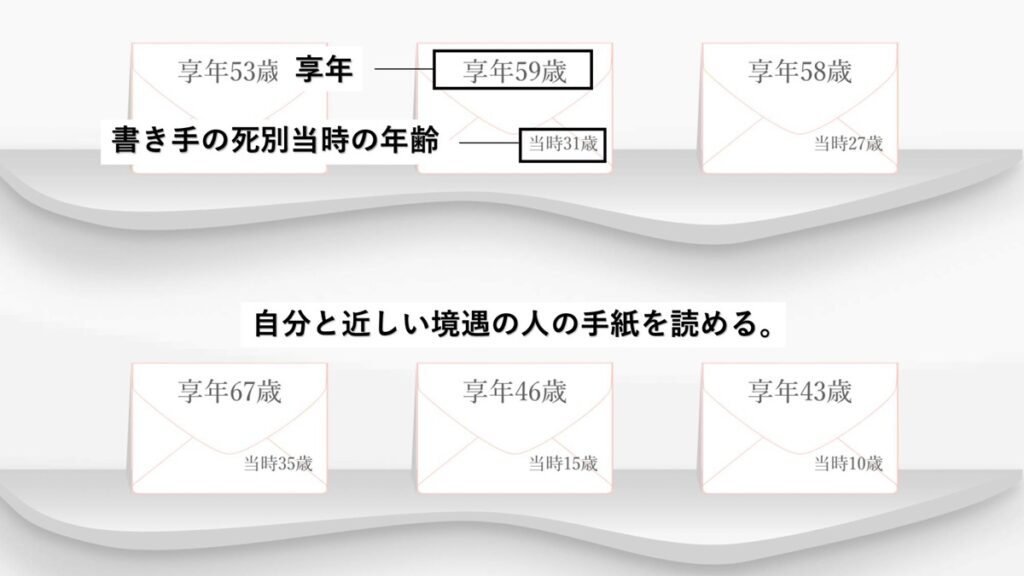

中澤:「死んだ母の日展」でもう一つ大切なポイントが、同じ境遇の人との出会いをつくり上げることです。私自身、この展示会をつくるにあたって、200人以上の死別経験者の方にインタビューをしました。その際に、大切な人を亡くした経験がある方々の声や悲しみを聞いて、同じ境遇の人がいるんだ、と救われる瞬間がたくさんあったんです。その感覚をオンライン上でもつくり上げたい、と意識してデザインしました。具体的には、手紙に、亡くなった方の享年と書き手の死別当時の年齢が書かれています。読み手は自分が大切な人を亡くしたときの状況に近い、享年や当時の年齢の手紙をタップすることで、同じくらいの年齢のときに大事な方を亡くしている方の手紙が読める、というような形式です。年齢の近い方の手紙を読むと「それ、私も思ってた」みたいなことが何度もあったので、年齢で区切ったのはすごく良い判断でした。

中澤:「死んだ母の日展」という名前には、ドキッとされたり、不謹慎だ、と思う方もいらっしゃると思います。しかし、あえて「死んだ」という言葉をつかうことで、母親との死別から目を背向けている方が立ち止まれるきっかけをつくりたいという考えでした。また、この展覧会はご存命のお母様を大切にできる瞬間でもあると思っているので、お母様を亡くしている方も亡くされていない方も、一瞬立ち止まって母の日にお母さんの存在を考えてもらおう、という意図があります。

そして、オンライン展示会だけでは届けられる人が限られてしまうので、渋谷の街中で天国、とかけて1,059(てんごく)本の白いカーネーションを配るパフォーマンスも行いました。白いカーネーションの花言葉は「亡き母を偲ぶ」です。「死んだ母の日展」で集められた手紙も同封して配りました。いつ、大切な人の死が訪れるかわからないというメッセージも伝えたいと思っていたのですが、意外にも丁寧に話を聞いて、企画の趣旨もわかった上で受け取ってくださる方が多くてうれしかったです。

中澤:「死んだ父の日展」も企画し、それぞれ毎年開催しています。初回から4年経ち、手紙は全部で2000通以上集まっています。毎年開催することによって、その日だけでもお父さんお母さんを思い出せる機会をつくっていけたらいいなと思っているのですが、4年目であった2025年はオンラインだけでなくリアルでも展覧会を行いました。色々な死にまつわるアート作品を展示して死について考えられるように企画し、その一部に「死んだ母の日展」で集まった手紙を実際に手に取って読めるような形で展示しました。泣きながら手紙を読んでくださる方が何人もいて、ギャラリー空間の中で死者を弔うような時間をつくり上げられたことも私にとってうれしいことでした。

——活動を続ける中で、中澤は表現の場を「デザイン」から「アート」へと移していきます。そのきっかけは、ロンドン芸術大学への留学でした。

中澤:「死んだ母の日展」をはじめたのが大学2年生で、そこから毎年アップデートを重ねています。この活動を通して、自分のやりたいこと、表現を貫き通すことが、これまでのケア方法では介入できなかった「誰かの悲しみに寄り添う方法」になる可能性がある、ということに気づきました。

「病院をつくりたい」という夢からはじまり、100BANCHに入居。そしてすぐには病院はつくれないけれど病院にどんな機能があったら良いんだろうか、という問いを進めていくことによって、私にしかできないケア方法を見つけられるようになってきたのは、6年間で大きく前進したことです。そこから、自分の表現を貫き通したいという気持ちが芽生えたので、ロンドン芸術大学に留学をしました。そこで自己表現にハマり、作家活動をはじめました。この大学のすごく面白いところは、作品のプロセスをまとめたり思ったことを記録するのに、パワーポイントは禁止で、すべてスケッチブックに記録しないといけない、という教育です。その教育で、素材が教えてくれることがたくさんあったので、自分も作品をつくっていきたいと思うようになりました。

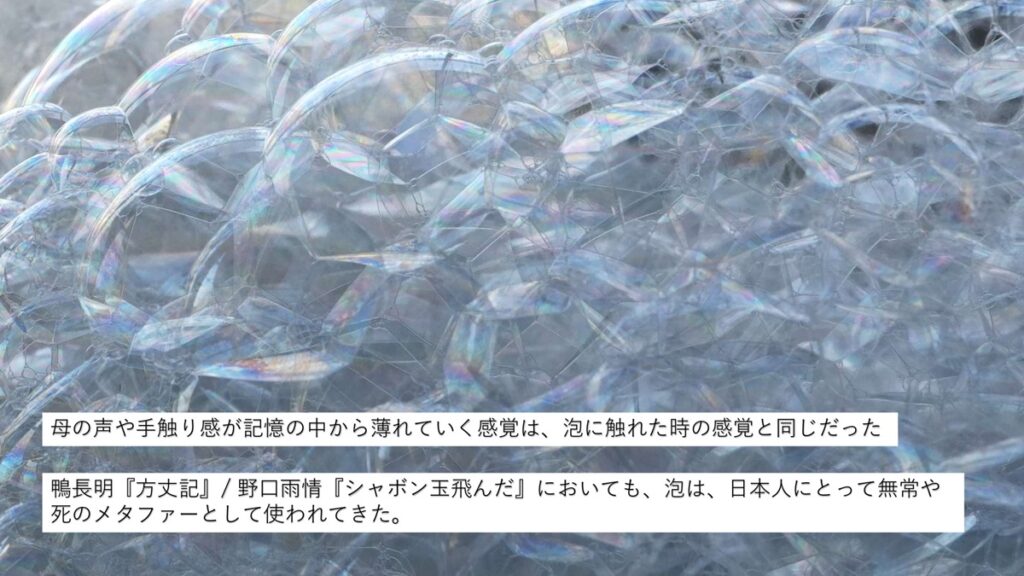

最近の作品で用いている素材は「泡」です。 以前は「死んだ母の日展」のように、死と直接結びつく素材やコンセプトを用いた作品をつくっていましたが、母が亡くなって約8年経って、実は今、私の中に当時の強烈な悲しみはもう残っていません。悲しみはどんどん薄れてきていて、心の整理がついてしまっています。この感覚ってなんだろう、と考えてみたところ、シャボン玉を吹いて、できた泡が遠くへ飛んでパチンと割れる感覚にすごく似ていると感じました。泡を使った作品を通じて、鑑賞者の方にも、何かなくなっていく感覚や、なくなっていくものとどう向き合ったらいいんだろう、という問いを提示したいと思うようになりました。

中澤:「私はさようならって言いたい。」というインスタレーション作品では、母のお墓と同じ寸法の彫刻作品から、人間の呼吸のリズムで生成された泡が出てきます。泡は同じ形になることはなく、常に変わり続けます。私たちが生きている時間、呼吸する時間の中で、何が生まれて、その間に何がなくなっていってしまっているのか、ということと向き合うための場所でありたいと思ってつくりました。「私はさようならって言いたい。」というタイトルもすごく重要で、やはり8年も経つと悲しみがなくなってきて、だんだんと母という存在が日常の中で薄れてきてしまい、声も手の温もりも思い出せなくなってしまうんです。そうであれば、このタイミングでもう「さようなら」と距離をとってしまった方が幸せになるんじゃないか、と思ってつくった作品です。でも、どうしてもまだ「さようなら」という覚悟が持てないので、その葛藤をタイトルにしました。

中澤:他にも、最近は「セメントシリーズ」もはじめました。元々セメントの冷たさが好きだったのですが、セメントは珊瑚の死骸が集まっているマテリアルだということに気づいて、自分がセメントを扱っている理由の点と点がつながった気持ちでした。母が亡くなったのは、初めて大切な人が亡くなった体験だったのでどうしても死を受け入れられず、棺桶の中を見られなかったんです。しかし8年経ってようやく母の遺体に触れることができる年齢と心の状態になったので、もう1度弔い直すという意味も込めて、セメントという死を象徴するマテリアルを焼き直す作品をつくっています。

中澤:最初の頃は、建築デザインやグラフィックデザインなど、ターゲットやゴールが明確であるわかりやすいものをつくっていたのでリアクションをもらいやすかったのですが、今は、アートという何が正解かわからない世界で、最近は毎日「これでいいんだろうか」と思いながら土を捏ねていたり、土を掘ったり、色々とやっています。1月には青森県立美術館で個展をやるので、東京からもエールを送っていただけるとうれしいです。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。