藍文化と身体で出会える「喫藍」で、伝統が五感で継承される未来をつくる

KITSUAI

藍文化と身体で出会える「喫藍」で、伝統が五感で継承される未来をつくる

-

KITSUAI リーダー 田中マサト

生きたバクテリアの色彩で、印刷文化の未来を描く

私たちは生きた素材で創造の地平を切り拓くプロジェクトです。

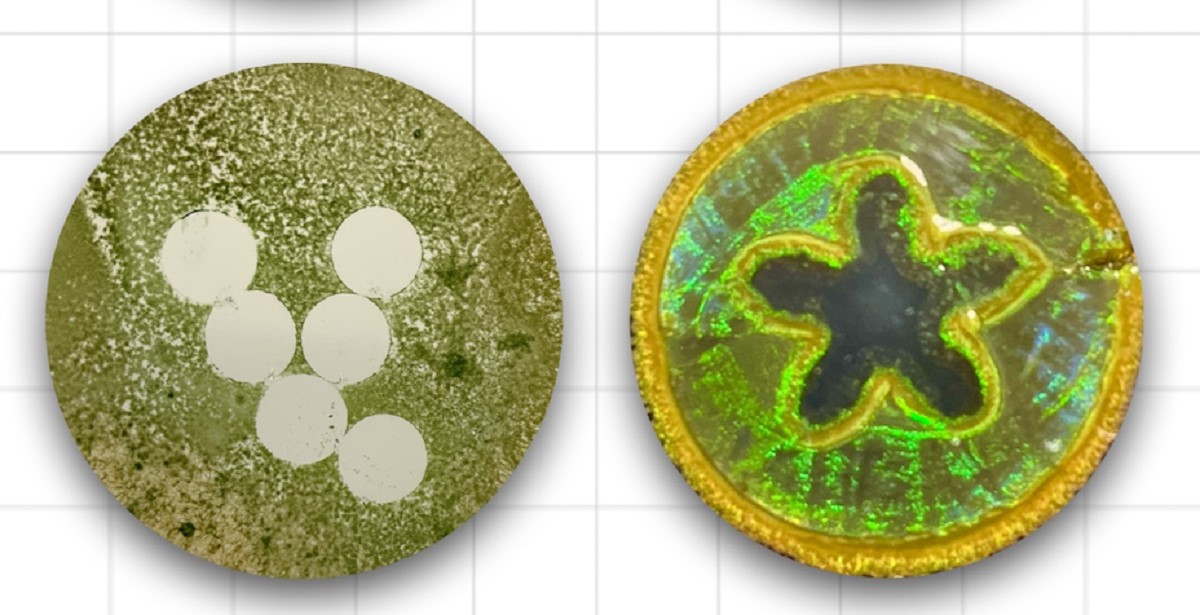

CHROMA LIFE PROJECTは、生きたバクテリアを「能動的インク」として活用し、人間と非人間の新たな関係性を探る実験的プロジェクトです。バクテリアの成長や色彩変化を印刷表現に取り入れ、素材選定からデザイン、印刷条件まで一貫して検証することで、循環型デザインやバイオアートの可能性を追求します。さらに、伝統的な職人技と融合させることで、印刷文化の価値を再定義することを目指しています。

2年前、山中の水たまりで鉄バクテリアが生成する光沢のある酸化膜を見つけ、その色の変化を画用紙に転写して虹色や金色の箔を得た。この経験から、「バクテリアをインクとして使えないか」と考え、プロジェクトが始まった。

伝統的な職人技とバイオ素材を組み合わせることで、印刷文化における創作の境界や価値を再定義できるのではないか。

100BANCHでは、3カ月間でバクテリアの増殖条件や紙・培地との相性を観察し、京都の和紙やあぶらとり紙など多様な素材との比較実験を行った上で、変化するカレンダーや時計、インスタレーションなどバクテリア特性を活かしたプロトタイプを制作。伝統的な活版印刷との融合も試み、最終的に展示やワークショップを通じて市民・アーティスト・研究者から社会的価値や応用可能性のフィードバックを収集する。

1. 第1カ月:観察と素材実験

バクテリアの増殖条件や紙・培地との相性、光・湿度の影響を観察し、京都の和紙やあぶらとり紙など多様な素材との比較実験を行う。

2. 第2カ月:表現のプロトタイプ開発

バクテリア特性を生かしたカレンダーや時計、インスタレーションを制作し、活版印刷との融合も試みる。

3. 第3カ月:公開とフィードバック

展示やワークショップで市民・アーティスト・研究者と対話し、社会的価値や応用に向けたフィードバックを収集する。

CHROMA LIFE PROJECTを通じ、数年内にはバクテリアを新しいメディウムとして社会に定着させ、持続可能な印刷手法や伝統技術との融合、展示やワークショップによる教育的普及を推進したい。100年後には、人間と非人間が共に創造し、表現が生命や環境との協働から生まれる社会を実現し、CHROMA LIFE PROJECTがその共創文化の礎となることを目指す。

CHROMA LIFE PROJECT リーダー杉浦 真也(すぎうら まさや)

慶應義塾大学院メディアデザイン研究科在籍中より、国内外のデザイン・アート関連のコンペや展示に多数参加。Cement ProjectではJAPAN HANDMADE OF THE YEAR 2024 東京都知事賞やcrQlr Awards 2024 Cemental Shift Prizeを受賞し、循環型経済への挑戦と評価される。家庭向けアップサイクリング機器も国際的に評価され、CHROMA LIFE PROJECTではバクテリアインク開発により偏愛コンペ最優秀賞を受賞、未来的表現として高く評価された。国内外の展示を通じ、デザインとバイオ、アートの交差点における表現の可能性を追求してきた。

プロジェクトの歩み