書いて盗んでにゅ~書作展!?

「new shodo development committee(にゅ〜書道開発委員会)」は、「書道×他分野」によって、新しい書道の遊び方を開発するプロジェクトです。「上手く書かなきゃいけない」といったバイアスを取り除くような、オープンな書道を開発しています。

ナナナナ祭2025のブース「書いて盗んでにゅ~書作展!?」では、書道の大きな要素である「書くこと」「鑑賞すること」に加え、「盗むこと」「学ぶこと」を取り入れました。「“○○なひらがな”を筆でしたためるゲーム」をプレイし、ゲームで書いた作品を会場に展示したり、盗む(=持ち帰る)体験を来場者に楽しんでもらった様子を、にゅ〜書道開発委員会の増田がお伝えします。

こんにちは、にゅ~書道開発委員会です。

私たちは「書いて 盗んで にゅ~書作展!?」と題し、可愛くカジュアルに楽しめる書道体験ブースとして出展させていただきました。

今回は3日間、総勢170人を超えた体験者の方々からの声をまとめてみたいと思います。

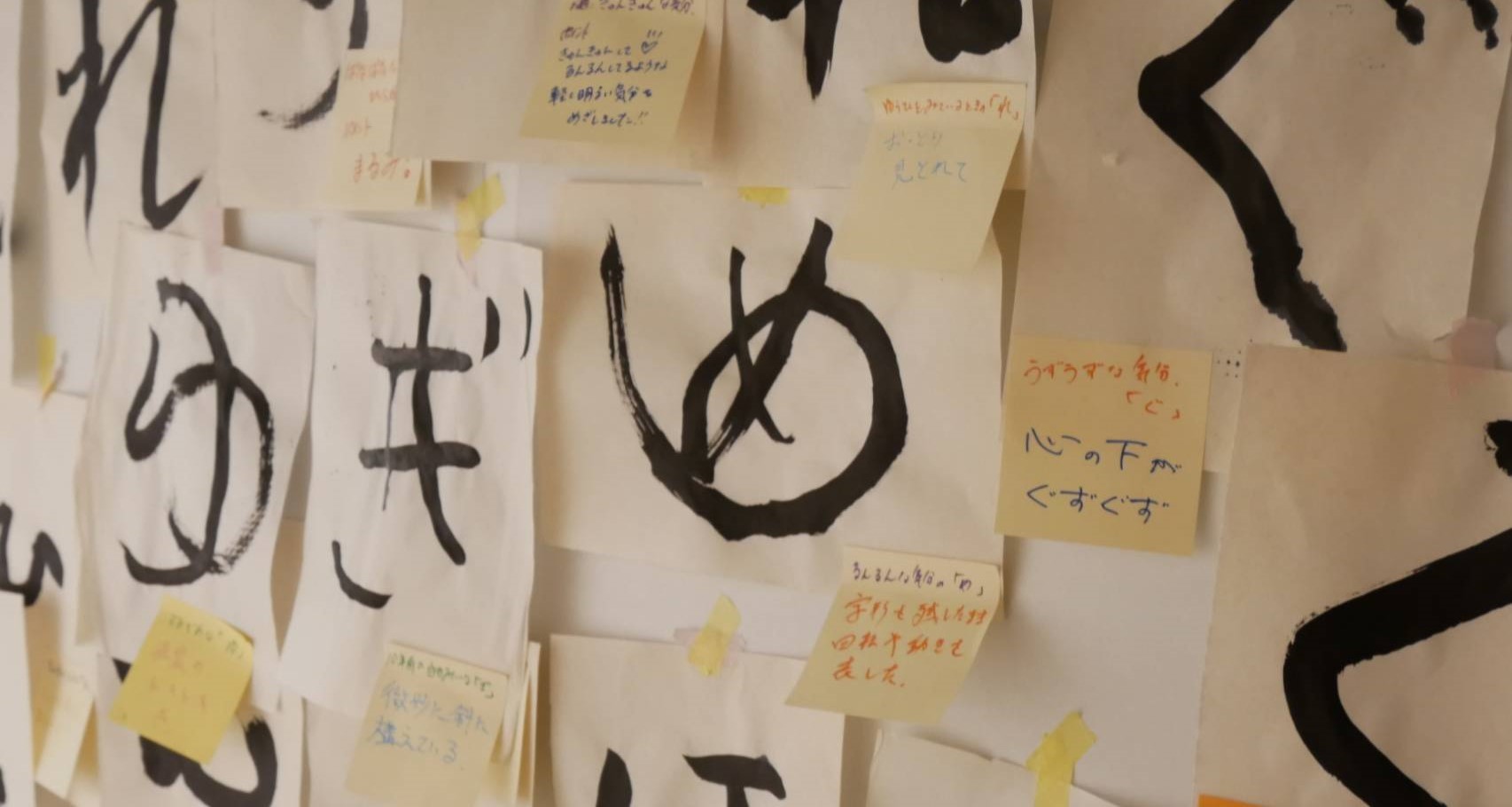

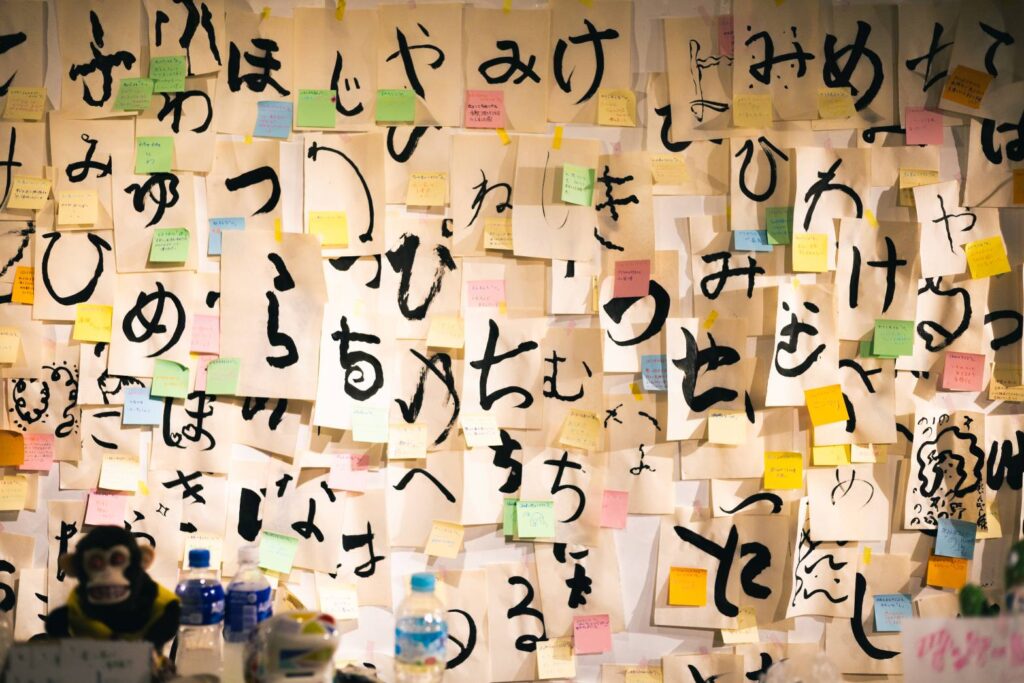

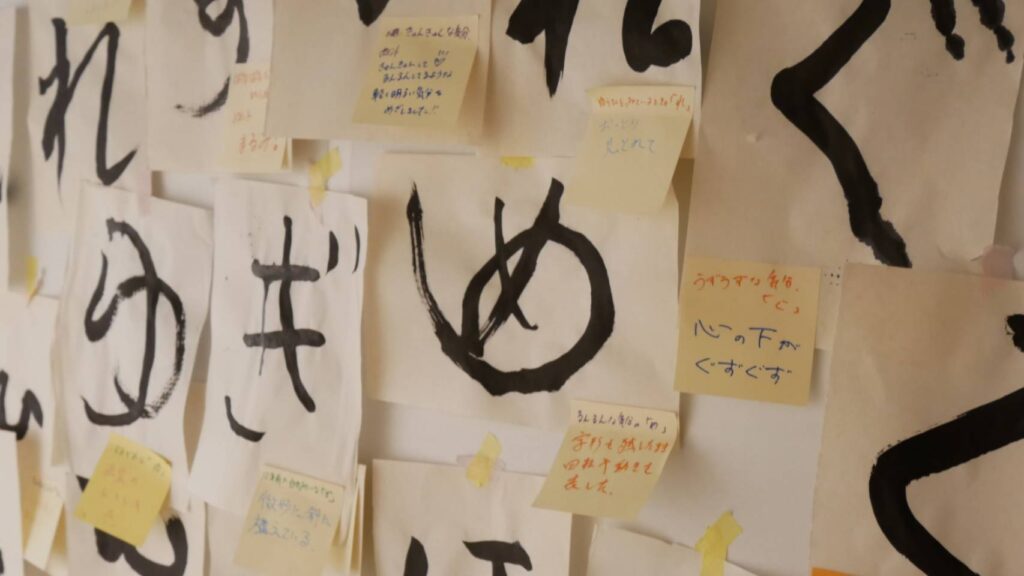

上の写真は、私たちが開発した「“○○なひらがな”を筆でしたためるゲーム」の体験結果の集合体です。気に入ったものがあったら盗んで(=持ち帰って)OKというルールにしたことから正確な数は集計できませんが180枚のひらがなが展示されました。

【「“○○なひらがな”を筆でしたためるゲーム」の説明】

そもそも、「“○○なひらがな”を筆でしたためるゲーム」はお題が集まったカードの束です。感情やオノマトペなどの人によって想像するシチュエーションやニュアンスが異なるものをテーマとしています。参加者(1~5人)はカードの束から任意の1枚を引き、指定されたひらがなの制限下でお題に答えてもらうというシステムになっています。筆で書くことの敷居を下げる効果はもちろん、書き終えた後にどういうことを考えて書いたのかをシェアすることで見えなかった言葉のイメージや体験を聞き出せて楽しめるコミュニケーションゲームとして機能するものと考えています。

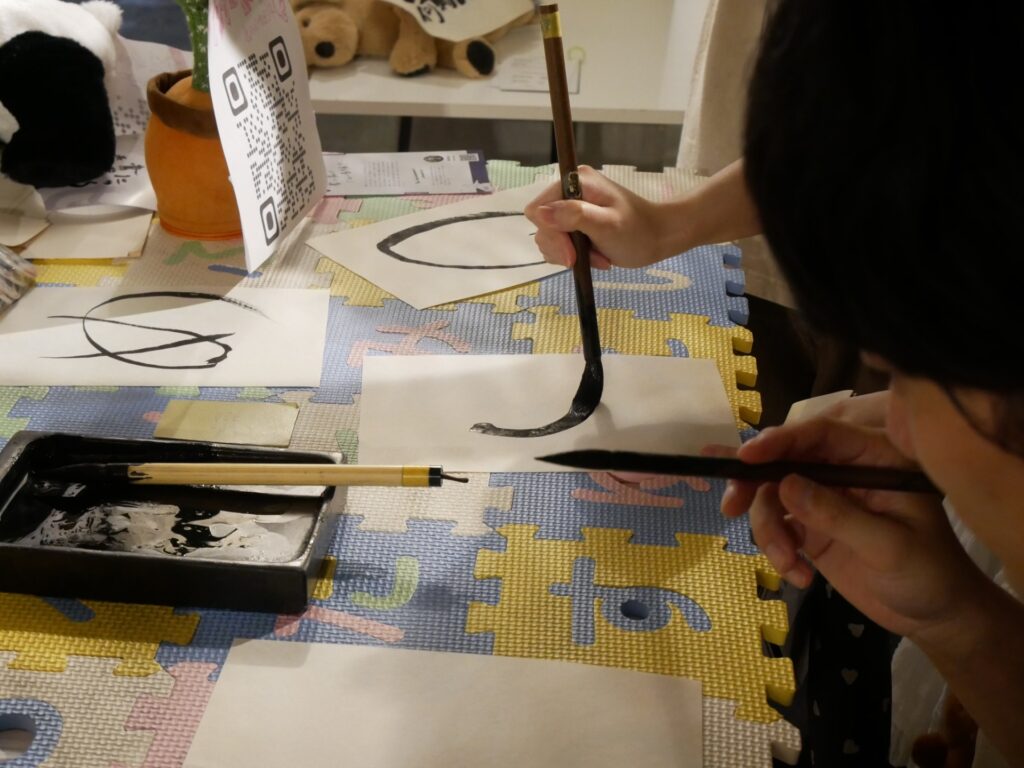

よくみたらおいしそうな「め」を書いている様子

また付箋に「お題」と「そのとき考えた/思ったこと」をキャプション代わりに記録してもらい、後から見返せるようにもしてみました。

付箋の上部にお題、下部に書いていた時の心境やアピールポイント等を書いてもらいました。

––委員長の心の声

(集まったひらがなを見ていると表現の仕方にいくつかパターンがある気がしていますが、うまくまとめられずにいます…悔しいです…作品集になってほしいとの声もいただき大変ありがたいのですが…うまくまとめられずにいます…アイデアを考えつつ年中無休で募集もしております…)

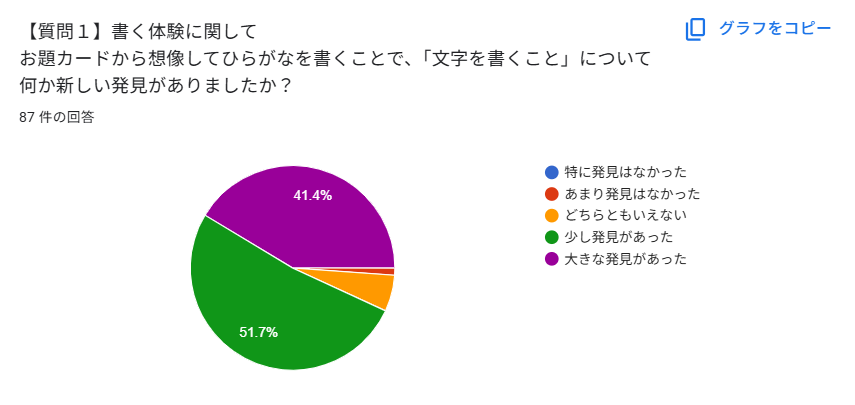

また、今回のブースでは書いても書かなくても楽しめる書道を実現させるため、「ヘンテコ書道史」と題したパネル展示も行いました。以下、各コンテンツの感想をアンケート調査で集めたのでその結果をまとめようと思います。

参加者は20代後半を中心に10代から60代まで幅広くの方に体験していただきました。アンケートの母数は87件となり様々な声を聞ける貴重な経験となりました。

具体的な感想としては「久々に筆を持てて新鮮だった」という声が多かった他、「ひらがな1文字にここまで向き合ったことはなかった」「背面に貼られている作品はどれも個性的でじっくり見たいし、次参加するときの参考にしたいと思った」「お題に対する捉え方も人それぞれで考えさせられた」などなど……。意欲的に参加してもらえたり、口コミで来てくれる人がいたり、2~3度リベンジで遊びに来てくれた人が現れたのは嬉しかったです。

意外だったことは、親子世代からの人気が高かったことです。もともとこのゲームの対象は「書道は義務教育以来、最近仕事などに余裕も生まれ楽しみを増やしてみたいと思いはじめた30代前半」を想定していました。それは、過去にもこのカードを主題にイベントを主催したことから想定していましたが、知り合いづての開催だったこともあり、20代後半以降が集まった形でした。小学生から「今学校の習字が嫌で、でもこれはもう1回やりたい」と言われると小学校や自治体などと協力することができたらより大きく展開されるかもしれないと思うきっかけになりました。

また、「お題カードを英語化できたら日本語学習中の外国人にも需要あるよ!」と言っていただけたことも私の中では予想外でした。今後の方向性をどうしようか悩んでいた際に「やってほしい!」「需要あるよ!」と言われると「ここまでモチベーションが上がるのか!」と思うほど嬉しかったですし、私たちのプロジェクトに自信がつきました。

ただし課題としては、まだカードがプロトタイプ状態であることが挙げられます。内容・外装を含めどこまでを完成とするのかを考える必要性と、教育関係者の方とのつながり方や発信方法を工夫する必要があると思いました。

––委員長の声

(私たちにはまだそこまでのノウハウがないため、こちらも準備を進めつつ、各フェーズでアドバイスをくださる方がいらっしゃいましたらご教授ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします……)

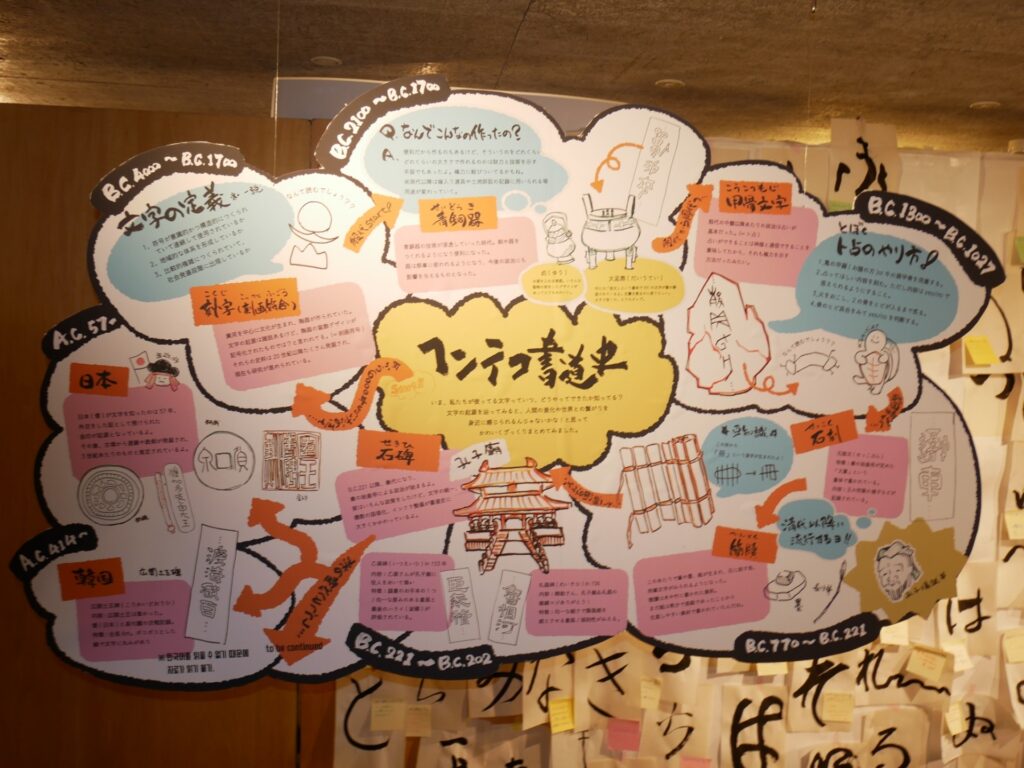

ブースの左側では、紀元前4000~3世紀前半あたりの中国/日本/韓国にまつわる書道の歴史をグラレコ(=グラフィックレコーディング)という形でデザインし、わかりやすく可愛く学べるパネルを作りました。

ヘンテコ書道史。素材に変化が生まれた区分ごとにモコモコがつくられている。

ヘンテコ書道史。素材に変化が生まれた区分ごとにモコモコがつくられている。

「書道史」は習字/書道教室に通ってる方でも知らない人が多いマイナーな歴史です。現状、学術書としての記録物しかなく、日本史/世界史/美術史のように面白さや緩さを重視した書道史バージョンが欲しかったことから作ってみたい欲がずっとありました。人に伝えるためというよりも、自身の書道史に対する克服が原動力だったように思えます。悔しさも込め、委員長の心の声を残しておきます。

––委員長心の声

(当初の企画では、古代~現代までの書道史をZINEにする予定だったんですよね…書道史上は東晋時代(317–420)以降に活発化して書作品が爆増するのですが、増えることによって教科書に取り上げられる/取り上げられないが生じまして…後者にスポットライトを当てた書道史ができたら面白いんじゃないか…と思ってたんですよね。なので今回は縮小版のヘンテコ?書道史かもしれません……)

いざ作業に取り掛かってみると、紀元前の文献の少なさと理解の難しさで想像以上に難航しました。また、専門用語をどこまで崩せるのか、読みやすさを重視する中で短い文章にまとめることも難しく、このパネル製作に丸々2か月かかりました。

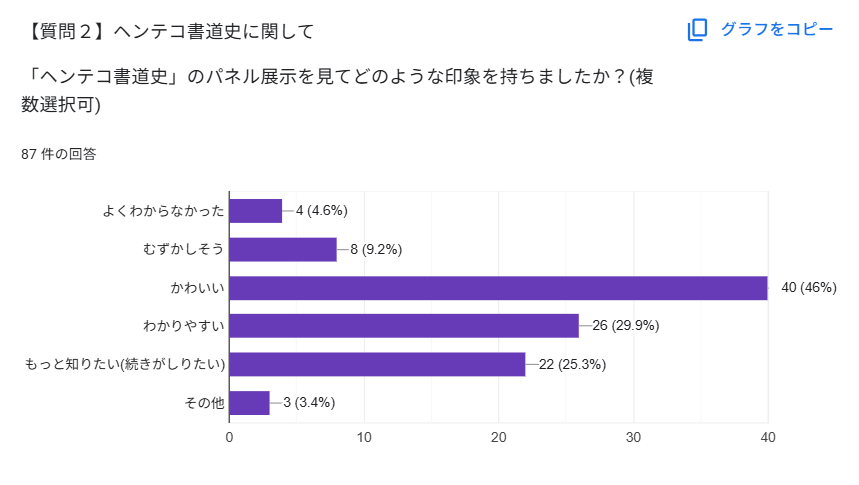

アンケートでは、パネルを見た印象を選択形式で答えてもらいました。

書道の敷居を下げるためには可愛さが欠かせないと思っていたため、書道史を「かわいい」と思ってくれたことは一安心でした。嬉しかったことは「続きってどうなっていくんですか?」と何人もの方に質問してもらえたことです。当初、書道史への関心をもつ人は30代後半以降かと勝手に予想していましたが、20代前半からの投票が多く、可愛くした甲斐がありました。

まだ、順序の見にくさや現代とのラグの大きさにより「むずかしそう」という印象を持たれてしまったことに悔しさもありますが、多くの方から好評で、今後2000年分の資料もグラレコしたいという気持ちが高まりました。なにかしらの媒体で、現代人も楽しめる書道史をつくらなければ、という若干の使命感も出てきました。

この展示は、私たちのブースに足を運んでくれた人、都合が合わずもSNSでの応援をしてくれた人、進捗状況をときどき聞いては煽ってくれた他プロジェクトや事務局さん方々の相談/応援によって達成されたものだと思っています。計画が諸々崩れ、最後の10日間くらいを危機感とともに過ごす日々でしたが、出展できて本当によかったと思っています。ありがとうございました。

まだ、私たちのやりたいことが主軸に置かれていたことでUX/UIデザインには改善点があると思いますが、幅広い来場者層の各層から良い評価をいただけたことは、書道がもつコンテンツの良さと「興味はあるけど手が届きにくい」という歯がゆさを掛け合わせられたからだと思っています。

弊プロジェクトは2024年9月~2025年2月に渡るGARAGE Program期間の活動を100BANCHでさせていただきましたが、今後もやめることなく続けていきたい意思は強くあります。ゆるくじりじりと活動している委員会ではありますが、公式インスタグラムでの発信活動と共に進めていこうと考えておりますので、フォローして暖かく見守っていただけますと幸いです。

出張出展依頼や、書道にまつわるいろいろ相談もDMより受け付けておりますのでお気軽にご連絡ください!

今後ともよろしくお願いいたします!!

にゅ~書道開発委員会公式インスタグラム

@newshodo_09

https://www.instagram.com/newshodo_09/profilecard/?igsh=MTljbDRjdGpzNzc3Mg==