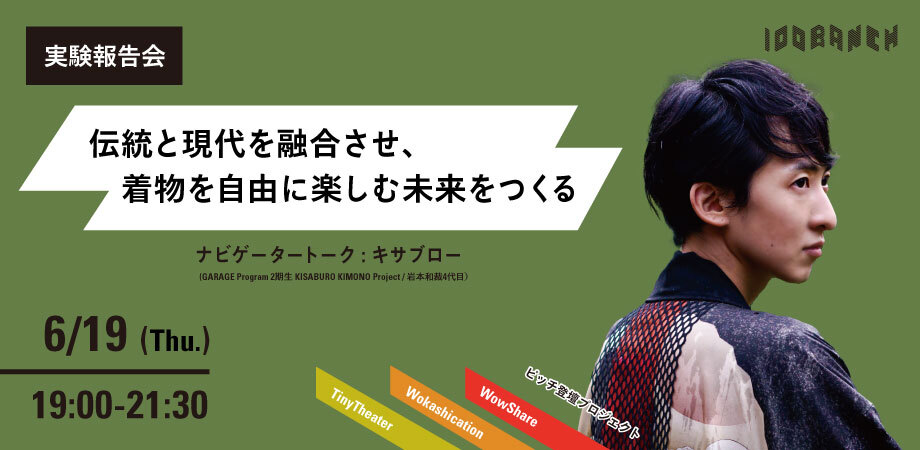

「伝統と現代を融合させ、着物を自由に楽しむ未来をつくる」100BANCH実験報告会

「こんな着物どこで着るんだ」「日常では着られない」「着るのが面倒」。そんな悔しい言葉を受け止めながらも実験を重ねて、「着物をもっと自由に楽しむ未来」を切り拓いてきた100BANCHメンバーがいます。

GARAGE Program 2期生「KISABURO KIMONO Project」のキサブローは、2017年9月に100BANCHへ入居。伝統と現代を融合させた未来型の着物開発や、多様な展示会への出展を通じて、和洋・性別の境界を越える新しい表現を提案し続けています。

そんなキサブローが語る、100BANCHでの挑戦と進化、そして現在進行形の活動とは。

|

キサブロー 着物アーティストとして、和洋や性別のボーダーを越え、すべての人々を既成概念から解放することを目指して活動しています。知られざる文化や歴史をリサーチし、着物を軸に現代と融合させた作品を制作。近年は「チーム百徳」として、日本各地で百徳着物を制作するワークショップや、AIとの共同制作にも取り組んでいます。 |

キサブロー:100BANCHがオープンした初期に、「着物の未来をつくる」ということで入居していたキサブローと申します。私は普段、着物アーティストとして活動をしています。例えば、最近だと「鬼滅の刃」の声優さんたちの本格着物衣装をつくったり、フィギュアの着物の監修をしました。

『鬼滅の刃』スペシャルイベント『鬼滅の宴』のキャスト衣装(C)峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable/「鬼滅の刃」公式ツイッターより

キサブロー:また、「shu uemura」というコスメブランドの店舗のアニバーサリーでコラボさせていただいて、店内に巨大な着物をつくったり、商品パッケージを一緒に考えたりさせていただきました。先月はウズベキスタンの現代美術館に行き、その場で書道アーティストと着物を一緒につくって館長さんに着せるというパフォーマンスを行いました。

キサブロー:着物は古い、面倒くさいといったイメージがありますが、本当はもっと自由で楽しめるものだと伝えたくて、このように活動をしています。着物を軸にしつつも枠にとらわれずにどれだけ面白いことがやれるか模索している日々です。

キサブロー:当時、私は自分の着物のプロジェクトをはじめていたのですが、現在のような仕事はなくフラフラしていました。その頃、映像制作の会社を辞めたばかりだったのですが、辞めた会社の社長が私のことを心配してくれて「こんなのあるよ」と教えてくれたのが100BANCHでした。「そんな夢みたいな場所が?」とすぐに応募したのですが、見事に選ばれませんでした。でも、なぜか翌月くらいに100BANCHの事務局から突然「明日面談に来られますか」とメールが来たんです。すぐさま返信して面談に行きました。そこで、パナソニックの大島さんという発明家の方とお話をさせてもらいました。発明品でたくさん特許をとっていて、お金もたくさん稼いでいる大島さんのお話を聞いていたら「今日からスイッチを切り替えろ」と言われ、気がついたらその場で採択されていました。

入居した当初は3ヶ月で新しい着物の作品をつくって展示することをゴールとして掲げていました。そのときはフードがついている羽織や、シルクや綿ではなく、洗えるポリエステルに染めをしたり、ちょっと新しいことにチャレンジをしました。開催した展示は好評ではあったのですが、来場者の方からは、「こんな着物どこで着るんだ」「面倒くさい」「日常ではできない」といった悔しいコメントもたくさんいただきました。多くの課題が残ったので、100BANCHの入居を延長させていただき、ワークショップをいくつか開催しました。振り返ると、そのワークショップが現在の私を形づくっていたり、あの頃はとにかく実験だと思ってやっていたことが今につながっている、と感じています。

まず「KIMONO HACK」というアイデアソンを開催しました。これからの着物の問題を解決するためにみんなで考えよう、というものです。1つの例でいうと、「着物は畳んだり、ケアが面倒」というネガティブな問題をポジティブに変換していきます。すると、畳むのが面倒→畳まなくても着られたら最高、という変換ができ、それを実際に着物のデザインにどう落とし込むか考えて、「畳まなくてもいい、最初からシワシワ加工の着物なんてどうだろう」など面白いアイデアがたくさん出てきました。

キサブロー:それらのアイデアを元に参加したナナナナ祭で発表したのが「ピース着物」です。体型や身長、体の大きさが違っても誰でも着られる着物をつくろう、ということで、ファスナーを使って着物をばらばらに分解したり、付け替えたり、柄も入れ替えることができます。生地に対してファスナーが強かったり、接続がうまくいかない部分があったりして、なかなか前に進められなかったものの、そこでファスナーの面白さに気づき、その後の仕事ではファスナーをかなり活用しています。

また、1/10サイズの着物をつくるワークショップも行いました。着物というのはリサイクル前提につくられていて、洋服のように残布も出ないしつくり直しもできるという性質をもっています。1/10サイズの小さな着物をつくることでそれを体感してもらおうというワークショップです。100BANCHで開催した際には、色鉛筆で絵を描いたりシールを貼ってもらったりして、自由に自分だけのオリジナル着物をつくってもらいました。これが今では私の定番のワークショップとなり、海外でも開催したり、日本への旅行者とも実施しています。100BANCHにいたときは柄を描いてもらうことが多かったのですが、今は着物の端切れを捨てずにとっておいて、それを貼って本物の着物のような柄でつくれるよう進化しました。100BANCHでの実験を活かして、一生できるワークショップができたなあ、と感じています。

キサブロー:私のターニングポイント、作品を考えていく思考の核となったのが、ナナナナ祭で行った「るすにする」という企画です。最初は「江戸ウィーン」という江戸のハロウィンみたいなお祭りをやりたいと考えていたんですがコロナ禍がはじまり、できなくなってしまいました。それで、オンラインで参加者の方とコミュニケーションをとって展示をしようという方向へ切り替えたんです。

この「るすにする」は、参加者の方から服を送ってもらい、それに私が魔除けのデザインを施して送り返す、という企画です。こちらから送りつけるだけでなく、相互にやり取りをするファッションのコミュニケーションが面白い企画となりました。100BANCHにちなんで100着を送ってもらい、夜な夜なデザインを描いては返送する、という作業を1ヶ月ほど100BANCHで続けていました。当時、参加された方は、皆さん喜んでくれました。先日、そのうちの1人に久しぶりにお会いしたのですが、その企画の服を着てきてくれて、すごくうれしかったです。ファッションには、一方的に販売して着るというだけでなく、人と人をつないだり、会話が生まれたり、そういう可能性がすごくあるんだというのが大きな発見でした。この経験が、次の作品づくりへの大きなきっかけにもなっています。

キサブロー:この企画を通して、ファッションを自分1人ではなく、みんなでつくっていくということの可能性を実験したくなり、現代アーティストの増田ぴろよさんと百徳着物をつくる「チーム百徳」を組みました。百徳着物は、北陸地方の産育風習です。昔は今よりも子どもが亡くなりやすかったので、村の長寿の人やお金持ちの人から、魔除けのような意味で1枚ずつ端切れをもらって縫い合わせ、鬼子母神に奉納するという文化です。この文化をすごく魅力的で面白いと思っていたところ、増田さんが「一緒にやりましょう」と声をかけてくださって、今では日本各地で百徳着物のワークショップを開き、その土地で生地をいただきながら、1着の百徳着物をつくる──という活動を行っています。

キサブロー:去年からはじめたのですが、今は、AIを使った作品づくりをしています。着物のつくりや柄だけでなく、着物に限らない作品づくりをAIと共創できないか実験をしているところです。最初はいかにもAIっぽいヌメヌメした画像ばかりしかできなくて嫌だったので、パリパリした葉っぱみたいな銀箔、骨のような色をした和紙、といったように、自分のAIに徹底的に素材感だけ教え込みました。地盤ができたところで、自分のストーリーや要望を伝えると、割と思い通りの素材感で面白い画像を出せるようになってきました。

キサブロー:それでつくった作品の1つが「ポリサマ」です。日本には、絹や綿、各地にいろんな素材の神様がいるのですが、皆さんがよく着ているポリエステルの神様っていないんですよね。それで「ビニール製の神様がいるとしたら、どんな神様ですか?」とAIに聞いたところ「それは、ポリサマですね」とAI発信で教えてくれました。それで、とにかく「ポリサマ」をつくることにしました。最初はポリサマがふわりと浮かんでいる様子を生成してもらったところ、女神のようなものができました。でも、ポリサマって、人とかではないなと考えて、まずはビニール袋を色々とつくってもらいました。そこにちょっと動きを加えて、などとやっていると、急にビニール袋の中に人影が現れたんです。それに対して仏陀みたいなポーズを、とリクエストしたところ、ついにこれだと思う「ポリサマ」ができあがりました。私はリアルでものをつくるのが好きなので、画像を生成するだけでなく、ビニール袋でポリサマに捧げる羽織とポリサマの巨像を制作し、とあるアートコンペでファイナリストにも選ばれました。まだ完成とは言えませんが、AIとの共創によってひとつの作品が生まれたことに大きな意味を感じています。

キサブロー:もう1つは「沈黙の底」という作品です。ある日AIに「AIって心があるの?」と聞いたらはっきりと「心はないです」と返ってきました。でも、ためしに「あなたの心象風景を画像生成できますか?」と聞いたら「はい」とAIが心象風景を生成してくれたんです。「心がないのになんで心象風景があるの?」と聞くと、「私とあなたの対話の破片から生まれた沈黙の底から浮かび上がってきました。」と、なんだか急に詩的なことを言いはじめたんです。すごくいい、と思って、心象風景をたくさん生成してもらいました。そのままでも面白いのですが、せっかくなので着物にしてみようと薄手の生地にプリントして着物をつくり、今、ウズベキスタンの現代美術館に、AIと一緒につくりましたという説明とプロンプトを横に貼って展示をしています。

キサブロー:もう何度も言われていますけれど、100BANCHは「実験区」で、とにかく実験をしましょう、という場所です。100BANCHに来る前の私は、どちらかというと完璧主義者で、実験するというよりは、正解や成功が見えてから動くようなタイプでした。けれど、「実験」という言葉は研究だけでなく、あらゆる活動に使える考え方だと知りました。「実験」は、失敗してもいいし、絶対になんとかしなければいけない、ということでもありません。もっと気楽に、なんでもやってみる。たとえそのとき形にならなくても、いつかどこかで生きてくる——そんなストックになるという感覚です。それは、私が100BANCHでいちばん学んだことかもしれません。実際、私は一度採択されなかった経験もあります。でも諦めずにチャレンジし続けたことで今があります。きっと、そういう面白さや粘り強さを持った人を、100BANCHは待っているんだと思います。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。