「住民・行政・企業、それぞれからはじまるソーシャルイノベーション」100BANCH実験報告会

「社会課題を、どうすれば自分ごとにできるのか。」

GARAGE Program6期生「Playground」の富樫重太は、2018年1月に100BANCHに入居。デザインの力を武器に、住民・行政・企業をつなぎながらソーシャルイノベーションの可能性を探求してきました。失敗や模索を繰り返しながらも、現在は「issues(イシューズ)」「公共とデザイン」という2つの組織を牽引し、全国で共創の仕組みづくりに挑んでいます。

そんな富樫が、100BANCHでの活動やその後、現在の活動について語りました。

|

富樫重太|株式会社issues 共同創業者 / 一般社団法人公共とデザイン 共同代表 株式会社issues共同創業者 / 公共とデザイン 共同代表。大学在学中にUX/UIデザイン会社で勤務後、株式会社Periodsを創業しスタートアップ企業・新規事業のデザイン・プロトタイピング開発・立ち上げ支援に従事。2018年に株式会社issuesを共同創業。住民の困りごとを自治体に届け、政策で解決するサービス「issues」を開発。2021年に公共とデザインを設立。 |

富樫:2018年の1月から6月まで「Playground」というプロジェクトで100BANCHに入居していた富樫です。現在は、株式会社issues(イシューズ)と一般社団法人「公共とデザイン」という2つの組織を運営しています。今日は100BANCHでやってきたこと、今やってることを話そうと思います。

自分は学生時代からアプリケーションやWebサービスのデザインの仕事をしており、大学卒業後に株式会社Periodsという会社をつくりました。そして「社会課題を解決することを遊びに変えよう」というコンセプトのもと「Playground」というコミュニティをつくりたいと考え、100BANCHに入居しました。

「Playground」では、デザイナー、BizDev、エンジニア、建築家、教育関係者等の様々なバックグラウンドの方を集めたコミュニティをつくりました。当時は副業が珍しかったのですが、「会社の仕事以外にも社会に対して手触りのある仕事をしたい」という人が自分の周りに結構いたのです。また、自分自身もデザインの仕事をする中で、「人をハマらせて」事業成長につなげていくような風潮にモヤモヤしていたのもコミュニティをつくった理由です。なので「Playground」では、デザイナーのチームメンバーが、リサーチやコンセプトメイク、プロトタイピングの伴走をやる形をとりました。教育や学校の分野を中心に全部で8つの活動をし、そのうち2つが軌道に乗って自走できる形になりました。100BANCHは主にそのような活動のメンバー探しの拠点として利用させてもらいました。

――100BANCHでの半年間は、勢いだけでは乗り越えられない課題に直面した時間でもあったと富樫は話します。

富樫:「Playground」では、8つのうち2つのプロジェクトが自走できるようになったものの、プロジェクト創出の再現性や、事業的な持続モデルの難しさを学びました。2018年に、Forbes JAPAN で記事を書かせてもらったのですが、それが広まりメンバーが30人くらい集まってくれたので、当時はそのリソースで活動をしていました。

しかし、社会課題に対してデザインするというコンセプトで活動していたのですが、副業のリソースではリサーチや問いを立てるプロセスが手薄になり、行き詰まるプロジェクトも多くなりました。また、新規事業やスタートアップの受託を行いながらの運営だったこともあり、自分自身の生計の持続性も課題でした。

そこで、株式会社RidiloverのWebメディア立ち上げという新規事業を受託し、リサーチからプロジェクト化の接続を模索しようとしました。しかし受託事業と自社事業の両立が難しく、最終的には「Playground」はリビングデッド化してしまいました。当初は、「自分の手でもっと社会を変えていける」という実感を得たいと思っていたのですが、行動に移せはしたものの、持続化のモデルをつくれないまま100BANCHでの活動期間が終わってしまいました。

――その不完全燃焼の経験を経て、富樫は次のステップへと舵を切ります。

富樫:そこで、ビジネスモデルや方向を立て直そうと思って、コミュニティ自体は一旦休眠させ、株式会社issuesという会社と、一般社団法人「公共とデザイン」という組織を立ち上げました。Playgroundとよりつなげてお話ししやすい、「公共とデザイン」の方から触れていきます。

自分は、全ての人が社会に対して手触り感を持ったプロジェクトを起こしていけることを目指しています。「公共とデザイン」は元々会社化するつもりはなく、関心の合う仲間とブログを書くところからはじめたのですが、少しスコープを絞り、参加型デザインや海外の行政イノベーションラボのリサーチのナレッジをもとに、プレイヤーがプロジェクトをつくれる、行政や企業による「うつわ」づくりにフォーカスしていくことにしました。

例えば、渋谷区と協業して、年単位で社会課題を設定して取り組んできました。1年目はフードロス、2年目は障害者雇用、3年目は難聴と、イシューを設定し、行政のプロジェクトとして社会問題に向き合うため実験機関をつくる仕事を行っています。渋谷区では、住民起点だけではなく、企業やアカデミアも交えて行政課題に向き合うことを進めています。100BANCHの時期に住民だけのボトムアップでやる限界を学んだので、フォーカスを「うつわ」づくりに絞り、ようやく道筋が見えてきました。

富樫:「公共とデザイン」は「クリエイティブデモクラシー」という理念を提唱しています。デモクラシー、つまり民主主義で選挙の投票率が上がるのはとても良いことですし、もちろんやるべきだと思っています。しかし、選挙だけでは「自分で社会を変えられる」という感覚を持つことは難しい。そこで個人的には「Playground」を通して考えてきたこと、株式会社issuesでの実践、「公共とデザイン」として渋谷の仕事でリサーチしてきたこと、後述する「産まみむめも」で実践した知を元に「公共とデザイン」のメンバー3人で本にまとめました。

行政や企業は「活動を可能にする役割」になっていき、そこに生きている人は行政サービスを受けたり企業から商品を受け取るだけではなくて、一緒につくっていくような存在になっていく。そうなれば、企業や行政が抱えている課題も解決できるし、住民の地域や社会への手触り感も増していくのではないか、という考え方です。内発性や衝動から生まれるプロジェクトが社会をつくっていく環境を目指しています。

100BANCHでの多くの失敗を経て、徐々に言語化や実践ができるようになってからは、持続的に様々なプロジェクトを一定継続できるようになりました。すべて自分が関わってはいませんが、いまは渋谷区の他にも京都府亀岡市、東京都北区、宮崎市など行政関係のプロジェクトが多いです。

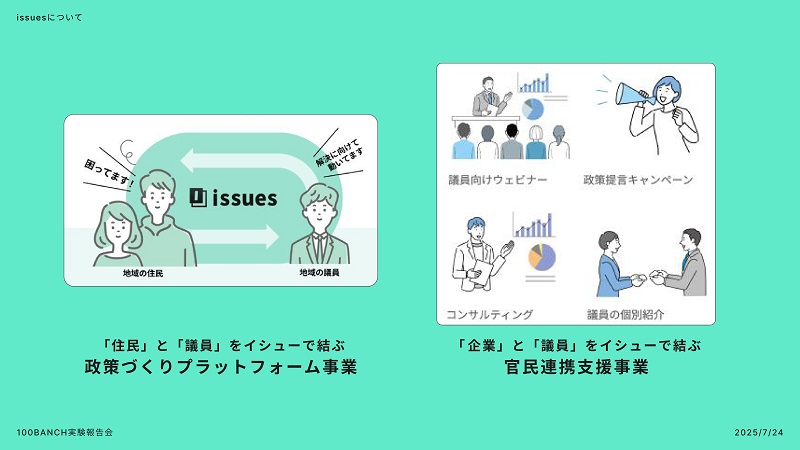

富樫:住民と行政のボトムアップでプロジェクトを生んでいくには、行政や政策自体が受け入れてくれないと何もスケールしていかない、ということが渋谷区やRidiloverを手伝っている中で多くありました。そこで、現在注力しているのが株式会社issues(イシューズ)です。プロジェクトをゼロから立ち上げるのはハードルが高いので、ここではもっと簡易的に地元の課題に触れ、行政や地元の政治家に要望を届けて解決してもらう仕組みをつくっています。

例えば「小学校の欠席届をオンライン化してほしい」というトピックでは、約7,000人が要望を出した結果、全国の自治体でイシューズの登録議員の後押しで実現しました。ライトに参加してもらい、「自分がアクションを起こすと実際に変わるんだ」という感覚をもってもらい、議員や自治体がそれを受け入れて変わっていくという土壌をつくっていっています。他には、「スマートウォッチをプールで使えるようにする」「自転車レーンをもっと安全にする」「スケボーパークをもっと増やす」といった生活に密着したテーマからはじめています。最近は「保育士不足」「主権者教育」「地方創生」などの社会課題に取り組む事業者と一緒に政策推進を行う官民共創事業もはじめ、政策を通したプロジェクト推進のうつわづくりに踏み出しています。

「イシューズ」はスタートアップとして社会課題解決のインフラとなることを目指している事業です。社会課題を解決しながらビジネスとしてちゃんとスケールするよう、様々な自治体の議員さんを巻き込んで政策が実現できるよう取り組んでおり、徐々に後述する「プロジェクトの政策への接続」のインフラとして手応えを感じはじめています。

――さらに、富樫は近年「ライフプロジェクト」という考え方を軸に、個人の衝動から生まれる取り組みを社会の変化へとつなげる活動を続けています。

富樫:イタリアのデザイン学者マンズィーニが唱えている「ライフプロジェクト」という概念があります。内発性や衝動から生まれるプロジェクトが社会をつくる、自分たちはそういった環境を目指して活動しています。この「ライフプロジェクト」をつくっていく上で何が重要か、お話させてください。

まず、何の補助線も引かずに行動に移す、プロジェクトを生み出す、といったことは難しいと思います。これは最初の「Playground」でも実感しました。自分は、元々大学の友人が会社に入った途端に「これがやりたい」ではなく会社の目標や個人の責任といったところに押し込まれてしまうところに課題意識がありました。

元々強い想いがある人だけではなくて、コミュニティの中で「これがやりたいかも」とアイデアを出していく場づくりがやりたかったのです。ただ当時の自分の進め方や副業メンバーメインの体制では、元々「こうしたい」という信念がある人をベースにするプロジェクトしか持続しませんでした。そこで、発想のきっかけを生み出すお祭りのような踊れる舞台をつくることに意識を向け始めました。このノウハウは新たに方法論を学んだり、公共とデザインの他のメンバーからも学びながら構築していきました。

富樫:例えば3年ほど前、渋谷で「産む」ということの社会的なイメージや様々な選択肢を問い直し、自分なりの物語をつくっていく、半年間のプロジェクトを行いました。きっかけは、公共とデザインの他の2人のメンバーとの対話です。「27歳くらいで結婚して、29歳くらいで第一子を生んで、31歳で第二子を生んで、」というモデルケースのような物語を聞いて、考えはじめました。日常の中で、世の中の規範や価値観を無意識に内面化してしまうことがあります。これは、働いていると社会に手触り感を持ったプロジェクトができないのと同じような課題だと思いました。社会問題、民主主義に関わる上で、自分がどうしたいのか分かっていない状況で、「政策づくりに参加しよう」「プロジェクトを起こそう」と言われても、距離が遠すぎると思ったのです。そこで、自分たちの関心がある「産む」というテーマと重ね合わせ、自分の目指している価値観を問い直す場をつくりました。

参加者は、産みたくない人、産みたい人、産めない人や、産もうか迷ってる人、様々でした。様々な立場に立って想像してみることで、「今までの価値観に向き合えるんじゃないか。」と気づきました。例えば、不妊治療を受けている夫婦が診断を受けてショックを受けているときにどういった言葉をかけるか即興で演じてもらったり、親に孫がほしいと言われているけれどパートナーがそういう気持ちがないときを演じてみたり、様々な状況を即興で演じた上で対話を重ねました。

このプロジェクトをきっかけに、人間の産むことへの欲望に対しての研究で論文を書く方が出てきたり、実際に多様な子育てへの参加を実験するプロジェクト、不妊治療や養子縁組の政策を自治体や国がより適切に行えるよう医療関係者・行政職員向けにワークショップを行うLARP(即興演劇)のプロジェクトが生まれたりしました。現在はそういった「欲望が生まれていく環境づくり」から生まれたものを政策に反映していくことを目指して活動をしています。

富樫:100BANCHに入った当初はまさに自身のライフプロジェクトとして衝動ベースでやっていましたが、この期間で「まずやってみる」ことがいまの活動につながっています。今回お話しした「プロジェクトのうつわ」をつくっていく上でも、衝動ベースで安全に失敗できる場が必要ですし、100BANCHはそういった場となっていると思います。

これからも自分の欲望に向き合いながら、失敗をして、振り返って、それを何かしらの形でプロジェクトに反映していくことしかできないと思います。100BANCHの期間は、そういった最初のステップとして自分にとってすごく大事な時間でした。

今回のお話の内容は、YouTubeでもご覧いただけます。