第1章:[まち×創造] 余白から始まる風景|まちにひらかれた未定義の場所たち

まちにひらかれた未定義の場所たち

まちのなかの「余白」は、ただの空き地ではない。そこには、偶然や実験、そして創造の可能性がひそんでいる。

ナナナナ祭2025 カンファレンスデーの第1章では、“未定義の場所”が持つ創造性に注目し、建築家やまちづくり実践者とともに、都市に必要な余白と、それをどうひらいていけるかを探るべく、「[まち×創造] 余白から始まる風景|まちにひらかれた未定義の場所たち」を開催しました。本レポートではそのトークをピックアップしてお届けします。

|

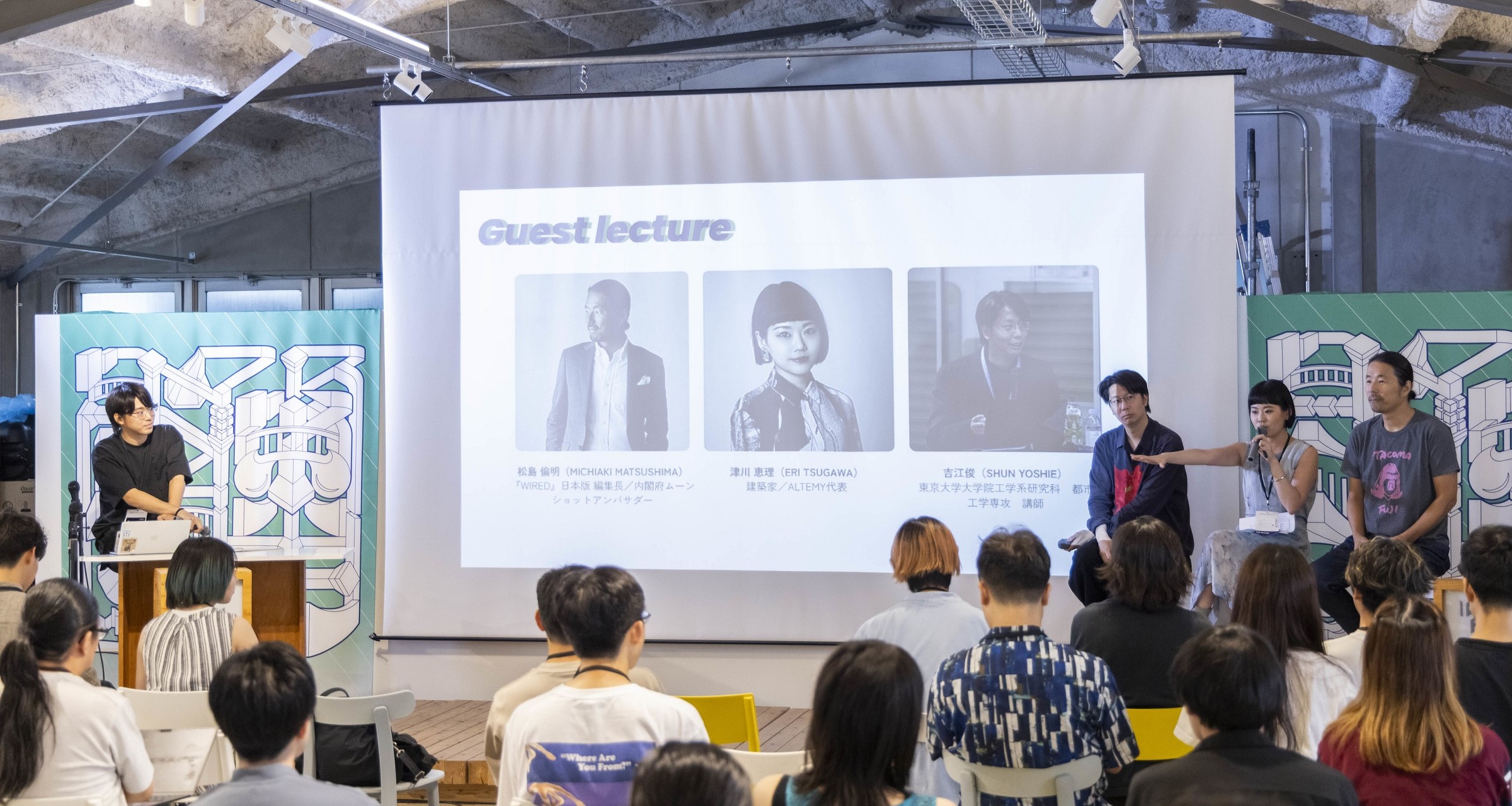

登壇者 松島 倫明|『WIRED』日本版 編集長/内閣府ムーンショットアンバサダー 津川 恵理|建築家/ALTEMY代表 吉江俊|東京大学大学院工学系研究科 都市工学専攻 講師 森原 正希|Reiwa no Land Reformリーダー/一般社団法人ASIBA 共同代表 |

──イベント冒頭では、モデレーターの森原(GARAGE Program69期)が自らの考えや体験を元に、本テーマの定義について話しました。

森原:1つ前のオープニングセッションで100BANCHは創造性の源である、という話がありました。本セッションでは「都市、場所、空間をこれからどのように創造性の源にしていくことができるか」を探っていきたいと思います。

今日は100BANCHに向かう道すがら、まちの余白を探しながら歩いてきました。例えば、田園都市線からJRに乗り換える通路では、柱の左側には多くの人が流れているのに、裏側にはほとんど誰もいなかった。こういう場所にも、未定義の空間があるんだなと感じました。JRから渋谷ストリーム方面に抜ける通路にはホームレスの方がいて、未定義の空間を「使っている」人もいる。一方で、ビルの入口の謎のスペースには「オフィス関係者以外立ち入り禁止」と書かれていて、都市には余白があるけれど、使われていない場所のほうが多いと気づかされました。こうした場所が活用されるには、どんな仕組みが必要なのか。そんな疑問が湧いてきます。

先日、インドのチェンナイを訪れたとき、駅のホームが広くて、乗務員が食事をしていたり、屋台のようなものが並んでいたりする光景を見かけました。あの場所は元々、そうした使われ方を想定してつくられた空間ではないと思いますが、実際には人々が自然にそこを使っていた。空間が先につくられるのか、人の創造性が先なのか、場の定義が先なのか、だんだん分からなくなってきます。100BANCHは「やりたいことをやっていい」とされている場だからこそ、そこに集まる作品やプロジェクトのクオリティがどんどん高くなっていく。けれど都市の空間には、「ここは自分には使えない」と感じてしまう場所が増えている気がします。自分が困っていることに対して、必要な空間や建築があれば、空間と創造性はもっとまっすぐにつながるはず。そんなことを思いました。

森原:都市や場所を「道具」として捉えると、「コンヴィヴィアル・テクノロジー」という本にあるように、主体的に道具を使っている間はいいのですが、知らないうちに道具に支配されてしまい、「道具に使われる状態」になってしまうこともあるそうです。実は僕らも、都市や空間に「使われてしまっている」のかもしれない、と思うようになりました。

もう1つ問題提起したいのは、イノベーションの場やクリエイティブな都市が年々増えていると言われている中で、「それらが実際に生み出しているものは何か?」という問いです。これは、空間や仕組みの問題と深く関わっていると思っていて、本セッションを通じて、そのあたりを解き明かしたいと考えています。

──森原のイントロダクションに続き、3名のゲスト登壇者によるレクチャートークに移ります。

松島:「WIRED」 は、「“未来”を実装するメディア」というタグラインのメディアです。例えば、AIや量子コンピューターのようなものがどうやって僕らの生活や文化を変えていくのかという部分に焦点を当てて発信をしています。ここ5年ほどは「リジェネラティブ」という言葉をコンセプトとして追いかけています。

松島:「サステナブル」という言葉には、「現状を維持する」といったニュアンスがありますが、「リジェネラティブ」は「再生成、つまり生成を繰り返す」といった 概念です。例えば、食べ物をつくるほど土壌が豊かになるような農業——それを「リジェネラティブ・アグリカルチャー」と呼びますが、僕たちはその概念を、さらに広く捉えています。自然環境だけでなく、文化や人間、コミュニティなども再生・生成の力を持っています。そうした“オーガニックな生成性”を活かせる仕組みや取り組み、それこそが「リジェネラティブ」なのだと考えています。

2023年には「リジェネラティブ・カンパニー」という特集号を出しました。そこでは、次の3つを満たす企業を取り上げています:

さらに昨年は、それを都市スケールに拡張した「リジェネラティブ・シティ」という特集も刊行しました。

津川:私は文化庁の新進芸術家の海外研修制度を活用し、ニューヨークのディラー・スコフィディオ+レンフロ(アメリカの学際的なデザインスタジオ)で研鑽を積みました。とても先進的な建築事務所で、そこで働きながら、ある日、一個人として都市空間に何かを仕掛けてみたいという衝動に駆られました。マンハッタンの街の中にある足場の空間に、鏡面張りの球体を突如浮かせてみたんです。風で飛んでいったり、人が叩いたりして、予測不能な動きをする。都市計画のマクロな視点ではとらえきれない、ひとりの人間がそこにいるというミクロな状況を、アーキテクチャーであぶり出せないかという試みでした。

また、兵庫県の三宮本通商店街でも、似たような都市実験を3日間かけて仕掛けました。すると、子どもたちが遊び場のように使ったり、写真家が撮影をはじめたり。誰ひとり、まっすぐには歩かないんです。歩行者やオブジェクトと無意識にコミュニケーションをとりながら進んでいく。その人の内面や感性が、都市空間ににじみ出るような状況をつくりたくて、実験をしていました。

こうした活動が、徐々にスタティックな建築にもつながっていきます。例えば、神戸・三宮駅前の広場のデザインコンペ。元々は、違法駐輪や路上パフォーマンスを防ぐために設置された2つの丘がありました。私たちはそれを「使えなくする」のではなく、「こう使えるんじゃないか」とポジティブに変換するアーキテクチャーとして、再設計を行いました。地面すれすれのGL0のレベルから、一番高いところは人が乗ると足がつかないぐらいのところもあります。公共空間は、小さな子どもからお年寄りの方まで使うので、人によって関節の位置も違うし、広場で何をしたいか、決して設計者が定義できるものではありません。究極の公共性がある空間で、使われ方や機能性が民主的につくられていく、そのきっかけを実現できないかと、広さや高さを変えてつくりました。

「100人いたら100通りの過ごし方が生まれる広場」というメッセージを込めてつくったのですが、それを伝えるため、オープニング式典ではコンテンポラリーダンサーの方々に、日常の使い方を身体を使って表現をしてもらいました。実際のオープン後は、ヨガをする集団、能楽をする人、アフリカンミュージックの舞台にする人、遊具を持ってきて遊ぶ子どもたちなど、様々な使い方をする人たちが現れました。

この広場で、東京工業大学の伊藤亜紗教授と対談した際、「ここはマジョリティが解体されていますね」という言葉をもらいました。円弧を描くことで、全員が違う方向を向いて座る。外からも内からも座れ、高さも異なり、「こう座るべき」という型が存在しない。全員がマイノリティになれるような公共空間を、三宮の駅前に実現できたと思っています。

津川:さらに昨年、渋谷・公園通りのデザインコンペで最優秀賞をいただき、2040年に向けたプロジェクトがはじまっています。ここでは、美術用語の「マチエール」、つまり物質が持つ質感をコンセプトに掲げました。都市空間に質感がなく、そこで得られる価値がなければ、人はわざわざ足を運びません。ECやオンラインコンテンツが当たり前になった今、都市空間には“そこに行く理由”が必要なんです。ではどうやってマチエールをつくるかというと、斜面の地形を一部削って平地を挿入し、そこに「テアトロン(劇場の語源)」という場をつくります。その段差には、憩える場所やランドスケープを入れていく。段差に人が座ることで、小さな劇場のような空間が生まれます。さらに、道をあえて蛇行させることで、左右のテアトロンで営まれる人々の表現を眺めながら歩く――そんな都市空間のあり方をつくっています。

吉江:私は今年から東京大学の都市工学科・都市デザイン研究室の教員を務めていますが、それまでは17年間、早稲田大学に在籍していました。専門は都市デザインと都市論です。まずは〈余白〉を中心とした都市デザインの事例をいくつかご紹介します。

グラングリーン大阪は、貨物列車の操車場跡地の再開発プロジェクトです。ポイントは、大阪市がまずはじめに「真ん中に大きな公園をつくる」と決めたこと。民間企業に任せると、空間が隙間なく埋められてしまいがちですが、市がリーダーシップを発揮して「緑とイノベーションの融合」というテーマを掲げ、公園を中心に据えました。中央の池には電車や車の音を吸収する消音効果があり、災害時には30分で水が抜けて避難場所にもなります。また、イベント会場としての収益によって、ランドスケープ全体の維持管理が自走する仕組みにもなっています。

もうひとつの事例は、立川のグリーンスプリングスです。こちらは大阪市のような行政のリーダーシップではなく、立飛ホールディングスという地元の不動産会社が主導しました。工場地帯だったこのエリアのイメージを抜本的に刷新し、結果的にエリア全体の価値が高まれば企業の利益にもつながる――という長期的な視点のもと、誰からも求められていないのに、ものすごく大きな〈余白〉を意図的につくったんです。

小さな例ですが、下北線路街にも似た取り組みがあります。都市計画道路が通るまでの暫定的な空き地を、通常であればフェンスで囲って閉鎖するところを、あえて住民に無料で開放し、自由な活動の場としました。毎朝ラジオ体操をする人たちのために鍵を預けてしまい、いまでは完全に、住民が勝手に使える自治的な空間になっています。

こうした〈余白〉の存在は、これまでの都市開発では「無駄」とされてきました。法律で定められた敷地内の最大容積に対し、ホテルや商業施設、住宅などをできるかぎり詰め込み、できるだけ高く売る。極端に言えば「売り逃げ」に近い開発です。建てたあとは次の現場へ移ってしまう、これが従来型の都市開発、いわば「直進する経済」です。

それに対して、広場や共用空間のように、すぐにはお金にならない場所をあえて整備することで、人の滞在時間が延びたり、客単価が上がったり、リピーターが増えたりと、結果的にエリアの価値が高まることがあります。こうしてエリア自体を“育てる”ことで、自分たちの活動も持続していくという発想が「迂回する経済」なんです。

吉江:最後に、〈余白〉から多様なアクションが生まれる仕組みについても考えてみたいと思います。都市デザインという仕事は、物理的空間だけでなく、社会的な空間や制度的な空間も含めた、3つの層をトータルで設計していくものです。古い事例ですが、1989年から続いているシアトルの「ネイバーフッド・マッチング・ファンド(Neighborhood Matching Fund)」という制度が、とてもおもしろいので紹介します。この制度では、シアトル市の近隣局が、住民からの自由な提案に対して、どんどん資金を提供してくれます。近隣を豊かにするものであれば、たとえば「バーベキューパーティーをやりたい」とか、「橋の下にモアイ像を掘りたい」といったユニークな提案にも、助成金を出してくれるんです。

ただ単にお金を配るわけではありません。たとえば5,000ドルを支給された場合、「7,000ドル分の価値を生み出しました」と報告する必要があります。実際にお金を稼ぐ必要はなく、ボランティアによる労働や知見の提供といった“人の手間”も金額換算していいんです。人的資本や文化資本といった目に見えにくい価値も含めて、「資本を回収できた」と報告する仕組みです。この制度は30年以上にわたり継続していて、これまでに5,000以上のプロジェクトに対して合計6,400万ドル以上の助成を行い、7,200万ドル相当の成果を生み出したと言われています。こうした仕組みが背景にあることで、「無駄遣いだ」という批判もなく、長く続いているのだと思います。

──イベント後半では、会場からの質問も踏まえながら、登壇者によるディスカッションが行われました。

森原:余白が創造性の源になるための条件って、色々あるなと思いました。人が溜まるための空間素材をつくる必要があったり、新しいものをつくって更新していくだけではなくて、どう生成していくのかも、おそらく余白のつくり方、使い方次第で変わるのだと思います。また、法律や仕組みのアプローチも絶対に必要だと思いました。100BANCHのコンセプトとして「大家を持たない」「お客様にしない」「一緒にたくらむための場所」といったものがありますが、それを一般的な都市や空間で実現しづらいのはどうしてだと思いますか。

吉江:やっぱり都市について考える場所が不足しているのは大きいと思います。「日本全体をどうしていくか」といった議論が時々ありますが、「個人」と「国家」しか出てきません。我々は都市に身を置いているので、自分と国家だけがあるわけじゃなくて、いろんな仲間や知らない人もいたりするわけです。全体の人間関係やコミュニティがどうなっていくとか、都市について考えると、具体的なことがたくさん出てきて面白いんですよ。パッツィー・ヒーリーが「デモクラシーの訓練としての都市計画」と言っていますが、あるエリアに絞ってみると「どう良くしていくか」「どう説得するか」といろんな話が出てきますが、何もない状態で「個人」と「社会」があって、「技術がどう貢献するか」という話をしても、それ以上ドライブしていかない、と言われています。これまで都市計画の分野の人が、あまりその部分をバックアップしてこなかったので、専門的な知識と、都市計画とあまり関係がなかった分野の人たちが断絶されてきた、というのもあると思います。

森原:津川さんは、公園通りの計画はコンペだったそうですが、計画を実現する際にどういう障壁が存在していて、何がネックになったりするのか教えていただけますか。

津川:神戸の三宮の駅前広場もコンペだったのですが、コンペで採択されるというのは、結構進めやすいと思います。基本的に都市は関係者が非常に多く、例えば公園通りにも商店街組合があって関係者が多いんです。沿道沿いに土地や建物の不動産を持っている人やいろんな人に伺いを立てて合意を得られないと進められません。でもコンペで最優秀というわかりやすいものがあると合意形成を図りやすいです。障壁というよりは、コンペをつくること自体が、みんなで目指す方向を明確にして、その先の議論を進める土台になると思います。

森原:WIREDさんが「リジェネラティブ・シティ」というアプローチをとっている理由はどこにあるのでしょうか?

松島:きっかけは、東京のとある場所に、ものすごく高いビルが建つと聞いたことです。そんなに高いビルで、50年後に人々はそこで何をしているんだろう?と、未来がまったく描けなかったんです。AIのように3年後すら予測が難しいテクノロジーがある一方で、この建物は50年後もこのまま残る。そのスピード感の違いを、どう捉えればいいのだろう?という疑問が根本にあります。

森原:建築のような大きなものをつくるときは、法律や規制、合理性との戦いにもなりますよね。津川さんのニューヨークでの実験について、会場から「法律は無視したんですか?」「ニューヨークだからできたのでは?」という質問が来ています。実際のところ、どうだったのでしょう?

津川:ニューヨークの街って、どこで何をやっても良さそうな雰囲気がありますよね。そのノリで、何の許可もなくはじめてしまったんです(笑)。そしたら、最初は「警察に通報するぞ」と言われてしまって。歩道は基本的に市の管轄なんですが、足場を組んだ瞬間だけ、足場の“空中”はビルの管理者の許可が必要になる。そこでビルのオーナーからお叱りを受けて、結局、バルーンに落ち着きました。ニューヨーク市の公園局の方に相談したら、「バルーンなら見慣れているし大丈夫じゃないか」と言われて、実際に問題なく設置できたんです。

でも、それを日本に持ち帰って再現しようとしたら大変で、警察と6〜7回協議しました。そういえば、今年のはじめにニューヨーク市が歩行者の信号無視を合法化したんです。私がいた当時も、信号を守る人はほとんどいませんでした。おそらく民意が制度を超えたんですね。取り締まってもキリがないから、「信号無視は合法。ただし自己責任で」となった。日本では「ルールはルール」とされがちですが、ニューヨークには「ルールはあるけれど、どうするかは都度ディスカッションして決めよう」という空気がある。それが、公共空間を緩く使えることや、パブリックアートが多くあることにもつながっているのかなと思います。

吉江:日本の場合も一般的なルールはあるけれど、信号無視するような部分もありますよね。ストリートパフォーマーを研究していたことがあるんですが、最初は「警察と対立している」という構図で見ていたんですね。でもヒアリングしていると、警察も、「みんな楽しんでいるなら止めはしない」と言うんです。じゃあどうして止めるのかというと、通報する人がいるんですね。通報されると動かざるをえない。権力VS市民、ということでもないんです。

下北線路街の空き地も、小田急の所有ですが、コロナ期間中に「人が集まってうるさいから閉めろ」というクレームが来た。でも自治体だったらクレームに応じて閉めざるを得ないところを、「ここは民地なので閉めません」と声明を出して、閉めなかった。こうした例はすごく大事で、いろんな性格の主体が余白を持っていることに大きな可能性を感じます。

森原:「余白を使うクリエイティブさのようなものは、教養や、使っていいと思えるかどうか、社会姿勢みたいなものが影響しているのでは」という質問を会場からいただいています。WIREDではどう考えられていますか。

松島:今日のお題をもらったときに、「都市の余白ってどういうことかな」と考えました。僕は90年代に渋谷のまちの道路に座って、みんなでダベっていた世代です。学生なんてお金がないから外でダベる、というのが当たり前だったので、僕らにはそういうストリートのリテラシーがあったわけです。余白を使うという意識すらなく、下北沢や自由が丘で酔って真夜中にドロケイをしたりしていました。みんなが外で遊ばなくなっていくと、「どこの道は座って大丈夫か、どこはちょっとやばいか」といったリテラシーも、どんどんなくなっていくんだろうなと思います。

今、期待しているのはインバウンドの人たちの存在です。良くも悪くもルールをちょっと飛び越えるので、例えば、コンビニの前で「日本の食事ってこんなに安くてうまいのか!」とやっていますよね。僕は、あれは面白いなと思っていて。彼らがまちに座っていたら、僕らも「座っていいんじゃない?」と、感覚を思い出せるんじゃないかと。

津川:先ほど少しお話しした、東京工業大学の伊藤亜紗教授が、もう1つ面白いことを言っていました。「めっちゃ先生がいる」と。余白を使うリテラシーを全員に求めるのは難しいけれど、たまに余白をうまく使う“猛者”のような人がいて、その人を“先生”と呼んでいるそうです。先生が公共空間に1人いるだけで、その雰囲気が伝搬する。例えば、「あの人がああやって寝転がっているなら、自分も靴を脱いでもいいかな」と思えるような空気が、その場に漂いはじめるんです。そういう人が1人か2人でもいたら、伝わっていくものなのかなという気がします。

吉江:意外に「言葉」も大事です。空間利用が文化になっていくとき、誰がそれを伝承しているのか、という研究をしていたのですが、一番大事なのは、言葉として名前が付いていることなんです。例えば早稲田では「台風飲み」というものがあって、意味は分からないけれど、台風が来たときにわざわざ外で飲むんですね。大隈講堂の前の階段に座って飲むのは「隈飲み」というし、大隈講堂からずっと歩いていって、コンビニを見つけるたびにストロングゼロを買って飲まなくてはいけない、という遊びを「クエスト」と呼びます。名前があると、「クエストしようぜ」と誘い合うことができる。名前があることで、サークルの先輩・後輩のあいだでも、自然と文化が伝承されていく。それがすごく面白いなと思います。

森原:それを考えると、今の渋谷は言葉を失ってしまってるんでしょうか。

松島:昔の渋谷には、サブカルチャーがストリートにそのまま存在していた、ということだと思います。今回のお題でもう1つ考えたのが、「フィジカルとオンラインをどのように行き来していたか」という点です。例えば、僕らは「Zoom飲み」をいくらやっても続かなかったという経験がありましたよね。会社のミーティングはオンラインで十分だけど、もっとコンサマトリー(自己目的的・自己充足的)なものはオフラインじゃないとだめ、という腑分けがある。もしかすると、昔からあった文化がなくなったというより、オンラインの方に移行したものが結構あるのかもしれません。

森原:僕も今日ここに来るときに、ずっとスマホでメッセージのやりとりをしたりしていました。それが余白に気づかなかったり、場所や空間、身体性を想起させて何かやってみることが失われる原因になっている気もするのですが、これはどう乗り越えたらいいと思いますか。

松島:00年代くらいから、Web2.0と言われる時代がありました。メディアや官庁がつくったコンテンツを受け取るだけのWeb1.0に対して、Web2.0では「User Generated Contents」──つまり、隣の誰かがつくったものをみんなで見る時代です。これは僕らが目指した「誰もが創造性を発揮して、コンテンツをつくり、シェアできる時代」でした。「ついにコンテンツクリエーションの民主化が来た」と熱狂したわけです。でも今は、無責任につくられたコンテンツによって陰謀論がはびこったりして、誰もが余白で何かをつくれることは本当に良かったのか?と、反省の時期に来ているのかもしれません。

吉江:僕は、そういう意味では「やっぱり都市」なんだと思っています。例えば、何万人も住んでいる都市で、1人1人が勝手にゴミを燃やすのはナンセンスですよね。だから、1箇所にゴミ焼却場を置いた方がいい。これは「全体の合理性」です。でも「あなたの家の隣に置きます」と言われたら、「嫌です」となる。これは「個の合理性」です。

全体の合理性と個の合理性は、基本的に一致しない。でも、SNSの時代になって、「個の合理性を足し合わせれば、全体の合理性になる」と思ってしまう人が増えています。それが、ゴミを焼却できなくなるような状態につながってしまう。だからといって、全体の合理性を無理やり押し通すと、やはりうまくいかない。その折衷をどう設計するかが大事で、それが「都市を考える」ということなんじゃないかと。個の合理性の足し算を「クレバー」だと思ってしまうと、実は大きなズレが生じて、すべてがうまくいかなくなってしまうんです。

津川:いろんな人が、クリエイティブな領域に民主的に発信できるようになりましたが、ネットだと「発信元の顔が見えない」ことが許されますよね。今までは、それでも信じたり、炎上するような言葉にインプレッションが集まっていた。でも、これからAIが日常化してくると、AIも“人間のふり”をして、そういったコンテンツの発信に参入してくる。そうなると、「顔が見えない」「人間かどうか分からない」発信には、価値がなくなっていく。だから、「誰が」「何を考えているのか」が見えることに、価値が戻ってくる気がしています。都市空間には、人間がいて、身体がある。だからこそ、そこに価値が出てくるんじゃないかと思っています。

──セッションの最後には、これからまちに繰り出していく皆さんに向け、登壇者から応援のメッセージが寄せられました。

松島:大阪万博で落合陽一さんの展示を見て、「頭が良かったのは、ほんのおまけでした」という言葉が印象に残りました。僕たちは、車や電車のおかげで一生懸命走る必要がなくなったように、これからはある種の認知機能のようなものも少しずつ手放せる時代になるかもしれません。そうなったとき、合理性を突き詰めるのはテクノロジーに任せて、僕ら人間はもう少し楽しむことや、社会の中で受け持つ、ということに向き合ってもいいんじゃないか、そうすることで、もう一回「まち」を面白くできるんじゃないか、と思いました。

津川:特に都市を舞台にしてクリエーションをしていく人に必要なのは、「他者への創造性」だと思います。私がニューヨークでやった都市実験は、私自身に対する実験でもありました。どこまでやったらクレームになるのか。どこまでやったら人が笑うのか。公共の場にいる人たちと、クリエイターである自分とのあいだにある「許されるライン」や「閾値(いきち)」を探る行為だったんです。公共空間を使い、都市の余白をクリエイティブに“ハック”していく人は、そこを通る他者への創造性が欠けていたら、必ず事故になりますし、うまくハマらない。そこを意識して取り組んでほしいなと思います。

吉江:何かものをつくるということは、とても崇高なことだと思います。何かをつくっている方はぜひ続けてください。映画でも小説でもプロダクトでも都市でも建築でも、つくったものを出すと、すごく色々なことを言われます。それを「改良しました」とまた出す人は相当すごいし、そこをエンパワーできるようなつながりがあるといいですね。皆さんもぜひそういうつながりをつくっていってほしいなと思います。

森原:「余白」をテーマにしたのは、これからまちに出ていくこともそうですが、100BANCHのような余白性が高い場所は特殊解かもしれないので、どうしたら一般解にできるのかと思ったからです。今回のイベントが、皆さんが、どんどん攻めていく、常識を変えていく、まちだけじゃなく、行政、仕組みを変えていこうと踏み出していくきっかけになればいいなと思っています。