【宇宙服の場合】VISION BOOK

「ICHIGIKU」は宇宙服をテーマにしたファッションショーの開催を目指すプロジェクトです。ファッションのジャンルに新しく「宇宙(Universe)」を追加することを目標に活動しており、これまでも宇宙時代に生きる人々のためのファッションアイテムを提案してきました。

今回のナナナナ祭2025では、ICHIGIKUのコンセプト・これまでの作品をまとめた「VISION BOOK」やVRでの試着体験から「宇宙服の日常」を覗き見る体験を来場者にしてもらいました。その試みを、ICHIGIKUの松広が振り返ります。

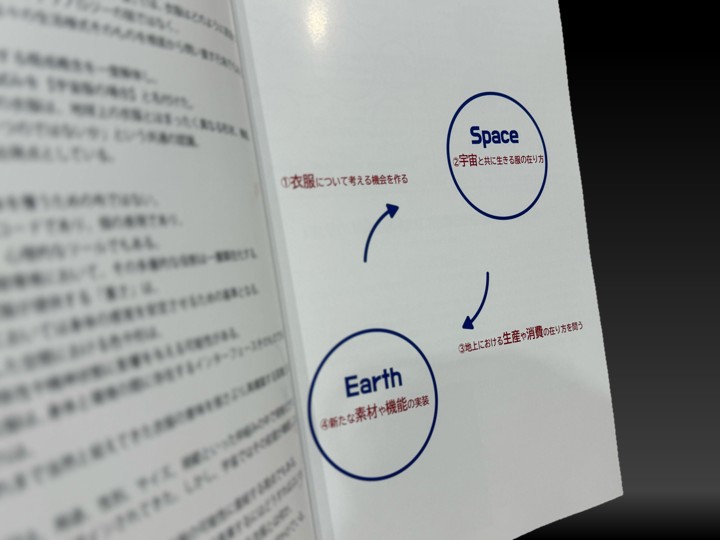

ICHIGIKU では、「宇宙と共に生きる服」を主題に、地球文化に一つの軸を提案することを目指しています。地球外環境の視点から、ファッションの既成概念を壊すこと、新たな概念を想像することを【宇宙服の場合】と題しました。宇宙服をテーマとしたファッションショーの実現を目指し、宇宙時代に生きる人々のためのファッションアイテムを提案、試着と試歩体験の提供を行ってきました。

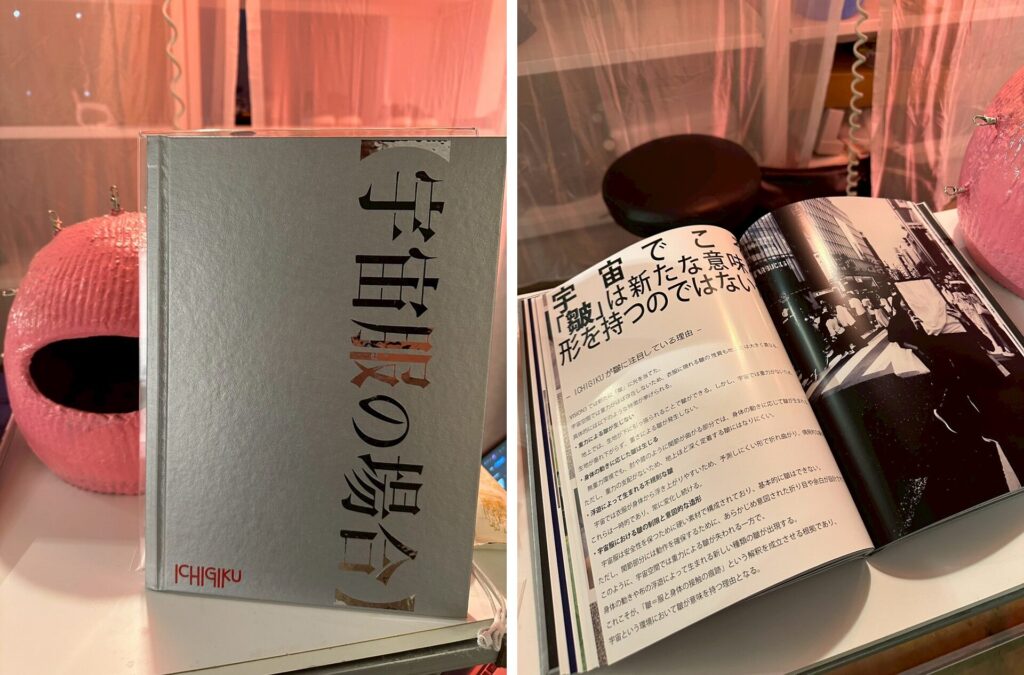

今回のナナナナ祭では、その探求をさらに深め、【宇宙服の場合】という共同幻想——宇宙空間で身につける衣服は、地球上の衣服とは全く異なる形状、スタイル、機能、そして意味を持つのではないかという共通の認識——を視覚的に表現したVISION BOOKを制作しました。このVISION BOOKを通じて、既存の衣服の概念を問い直し、未来の衣服のあり方を考察することで、新たな創造性の可能性を提示しました。より根源的な「宇宙服」の概念そのものを深く掘り下げ、その本質を様々な視点からみていく、未来を纏うための一冊として手に取っていただきました。

Table of Contents: VISION BOOK ——

・CONCEPT

・VISION1-HELMETS-

・VISION2-FINGER GROVES

・VISION3-RIPPLES OF TIME-

宇宙時代の衣服が持つべきもの——

機能、デザイン、そして精神性。

私たちはそれらを多角的に見つめ、考察を重ねてきました。

従来の宇宙服の変遷と機能構造。

ファッションとしての宇宙服の可能性。

そして、地球と宇宙の間に横たわる見えない連なり。

そのすべてに問いかけます。

「宇宙服とは何か?」

それは単なる装備なのか。

あるいは、人間と宇宙を結ぶ新たな皮膚なのか。

—————————————————-

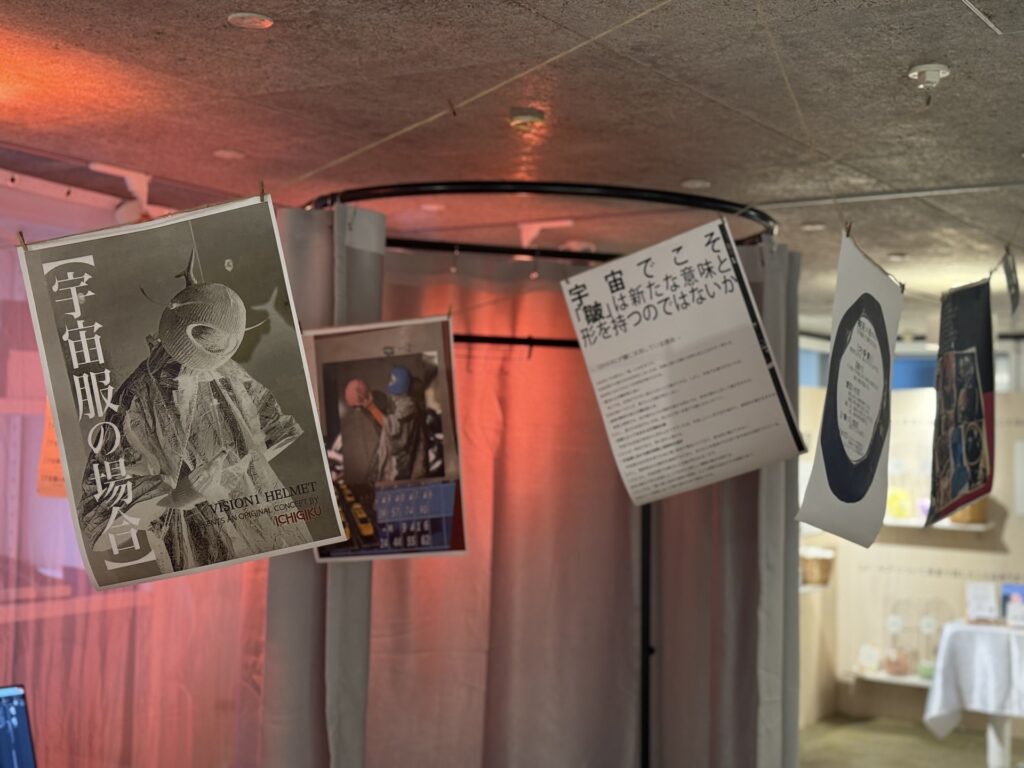

写真の現像室をイメージした展示ブース

宇宙服を「纏う」感覚を身体で思考する

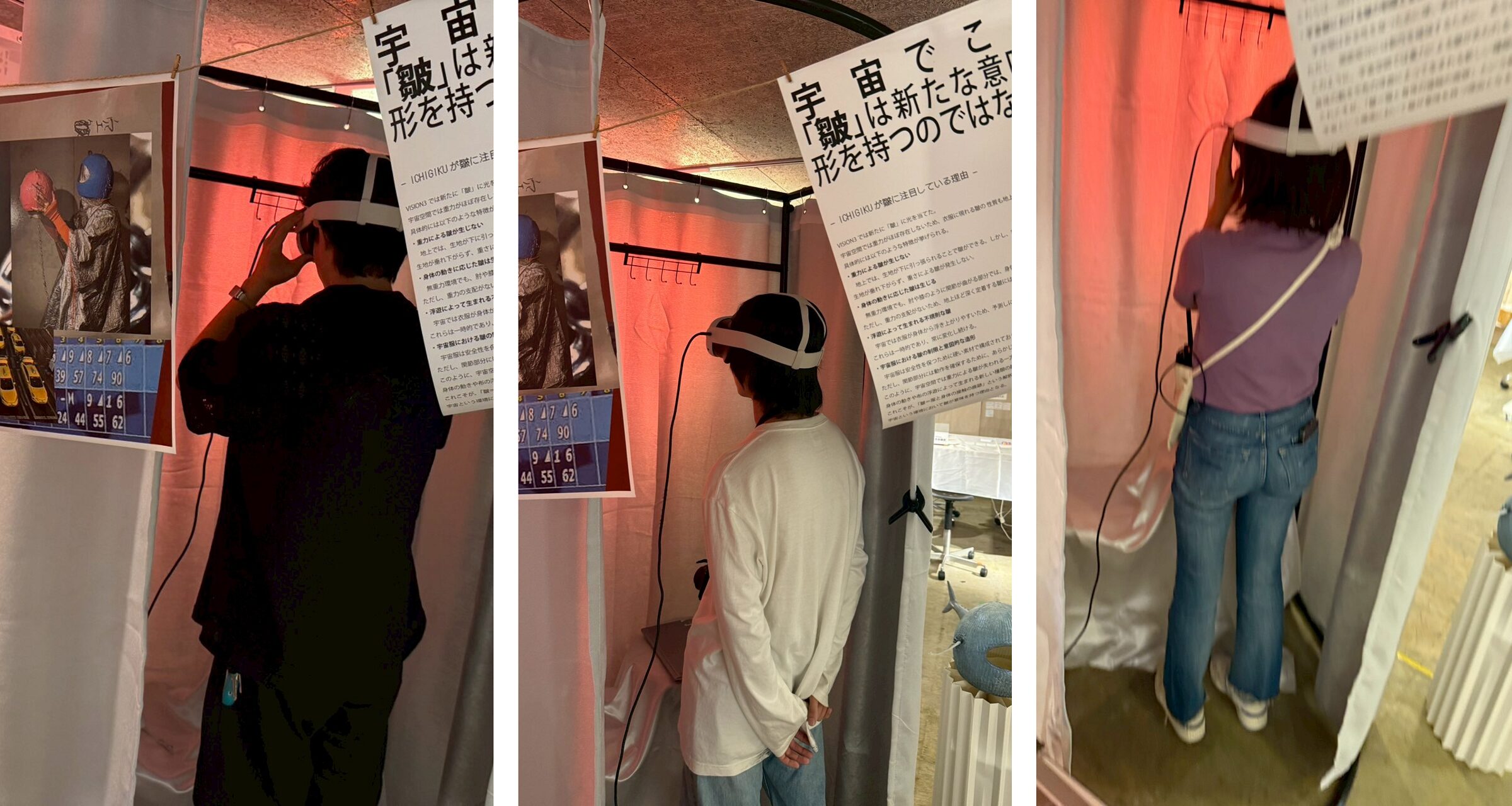

展示ブースでは、これまで制作してきた VISION1 -HELMETS-、VISION2 -FINGER GLOVES- を来場者の方々に装着していただきました。ヘルメットを被ったときに生まれる視界の狭さ、指輪ではない指輪を装着したときの触覚の変化。その身体感覚を通じて、衣服が私たちの感覚や思考に及ぼす影響を探っていただきました。

さらに「試着室」では、VRによって無重力の宇宙空間を再現しました。重力から解放された身体は、日常とはまったく異なる動きや感覚を伴い、参加者は自分の体がどのように空間と関わり合うのかを新たに意識することになります。この体験を通じて、私たちは未来の衣服が環境や重力といった条件の変化にどのように応答し、これまでの延長線上にはない役割を果たし得るかを示唆しました。日常の制約から離れた状態だからこそ見えてくる、身体と衣服の関係性の可能性を直感的に感じ取っていただきました。

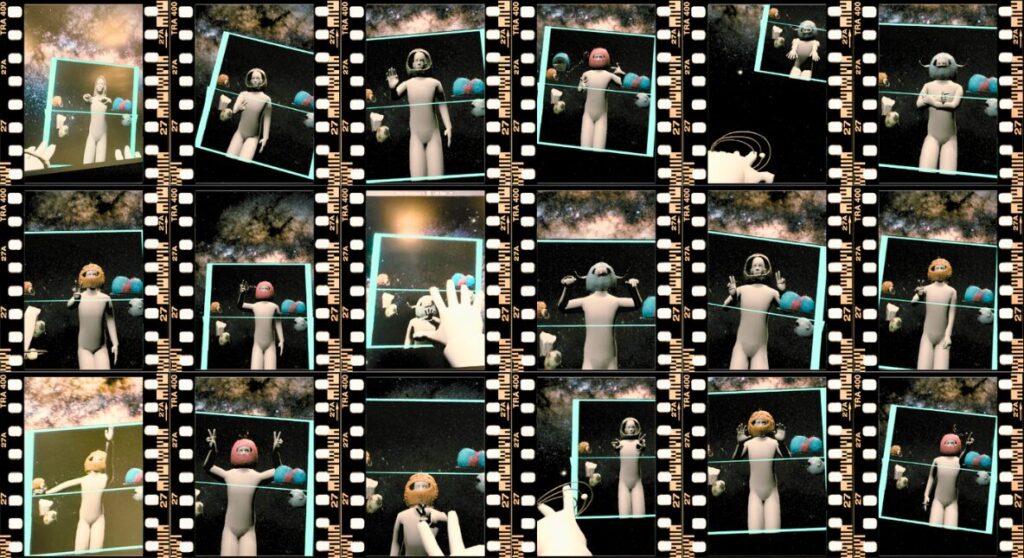

体験者の方々には、宇宙空間に漂う中で気に入った衣装を選び取り、その瞬間を一枚の写真として記録しました。記録された写真は、彼らが宇宙という非日常の中で身体と衣服の新たな関係性を探った証として残されます。

今後もさらなる検証を重ねていく中で、この体験はより具体的な「未来の服」を形づくるための重要な実験装置として機能していく予定です。私たちは、重力や環境といった制約を超えた視点から衣服を再定義し、その可能性を探り続けます。

衣服の再定義は、人間の再定義に繋がります。

未来において服は、生存のための装置でありながら、個の表現、社会とのインターフェース、精神の支柱として作用するかもしれません。宇宙から地球を俯瞰し、重力に縛られた身体と、地上で織りなされてきた文化、そして頭上に広がる星々へと思考を巡らせ、私たちが自らの身体、文化、歴史、環境とどう関わり続けるのか——その問いに対して開かれた場であり続けたいと感じました。

私たちICHIGIKUがナナナナ祭に向けて制作した「【宇宙服の場合】VISION BOOK」や実験装置としての「VR試着」には、大きく2つの意図がありました。

1.自分たちの取り組みの「言語化」と「可視化」

まずひとつめの意図は、これまでの取り組みや思考を一度立ち止まって見つめ直し、「文字」と「ビジュアル」というかたちで再構成することでした。

これまで活動の中で、いくつかの実験を積み重ねてきましたが、それらを一貫した視点や軸として整理する機会を設けることができていませんでした。今回「1冊の本にまとめる」という制約を設けることで、自分たちがどんな問いを抱き、どこに向かおうとしていたのかを、立体的に見えるようにしたいと考えました。

この作業には、思っていた以上の労力がかかりました。

それぞれのテーマがどう決まっていき、最初の発想がどこから始まっていたかを確かめるために、2年近く前のメンバーとのチャット履歴や会話の記憶を遡るところから始めました。「たしかあのとき、こんな話をした」という記憶を拾い集めながら、それらをひとつひとつ、現在の視点で意味づけていく作業をしました。今の私たちが当たり前に口にしている言葉も、かつては試行錯誤の中で生まれたものであることを、あらためて実感しました。

また、見た目のかたちに関しても議論は尽きませんでした。

書店でアートブックを何冊も手に取り、「このサイズ感がいいね」「こういう変則的な製本、面白いよね」といった具体的なアイデアも出し合いました。メンバーから出たサイズや形状のアイディアを実現したいものの、予算と納期が足りない、、、となったりして、繰り返し方針を変更しました。それでも、現実的な制約の中で、どこまで思想や美意識を貫けるかという問いは、制作の随所に息づいていたように思います。中身のレイアウトにも工夫を施しました。ただ単に文字とビジュアルを配列するのではなく、紙面同士やその中の素材同士の関連性、文字の並びやフォントなどにも意識をめぐらせています。あるページの写真と次のページの写真が、見る人の中で静かに呼応するように。あるいは、フォントの揺れや余白の広がりが、宇宙空間の静けさや衣服の肌触りの記憶と結びつくように。そんなふうに、言葉とビジュアルがただ「共存する」のではなく、見開きの中で関係性を持ち、見る人の身体や感覚にまで作用するようなレイアウトを目指しました。

ちなみに、製本については納期がぎりぎりになってしまい、「どうしよう…」と本気で焦っていたところ、「きっと、100BANCHメンバーの“人生想帖”さんが一番よく知ってるはず!」とご紹介いただきました。すぐにメッセージをお送りしたところ、祐詩さんと菜月さんがその日のうちに相談にのってくださり、本当に助かりました。心から感謝しています。

実験装置としてのVR試着の開発も新しい試みでした。平面のレイアウトや展示と異なり、3次元の仮想空間の中でどのように世界観を表現するか。ヘルメットの造形をどう再現するか。無重力の中でチェーンがどのように揺れ動くか。技術的な限界や表現上の課題も多く残りましたが、それでも「もし未来の服を仮想空間で纏うとしたら」という問いに対して、具体的な検証の第一歩となる試験装置になったと感じています。

2.実際に人に伝え、反応を受け取ること

もうひとつの意図は、自分たちの思考や取り組みを、他者に向けて伝え、どのように受け取られるのかを確かめることでした。成果物を通して、「未来の衣服」や「宇宙と身体」という私たちのテーマに、来場者や読者がどう反応するのか——その手応えを得ることは、私たちにとって非常に大きな意味を持っていました。

VISION BOOKを読んでくださった方の中には、以前から私たちの活動を見守ってくれていた人もいるのですが「ああ、こういうことがしたかったんだって、ようやくわかった」とコメントをくださった方もいました。その言葉に触れたとき、思考や実験の断片をひとつのかたちにまとめることの意義を、あらためて強く実感しました。VISION BOOKは、外に向けての表現であると同時に、私たちICHIGIKUというチームの中での共通認識を育む媒体としても、機能し始めていると感じています。自分たちが何を軸に動いているのか、どこへ向かおうとしているのかを、共有し確認し合うための羅針盤のような存在として。また、松広はナナナナ祭後もこのVISION BOOKを日常的に持ち歩き、さまざまな人との会話の中で、必要に応じてページを開いてお見せすることが何度もありました。そのたびに、このような物理的な媒体があることのメリットを強く感じています。言葉で説明しきれないことも、紙面に落とし込まれた視覚的な世界観があれば、より深く伝わる。そのことが、新たな対話や関係性を生む起点にもなっています。

VR試着の展示では、面白がってくれる来場者の姿も多く見られました。チーム内でも、装置を装着しながらその場で踊り出すメンバーがいたりと、仮想空間の中での身体のあり方に対して、思いがけないリアクションが生まれたことが印象的でした。また、同じく100BANCHのメンバーで、AIを用いたファッションデザインに取り組むHIZUMIさんからは、服の3Dモデルのデータをご提供いただき、VR内での活用につながりました。このように、実験の過程そのものが、新たなコラボレーションや技術的応用の可能性を引き寄せてくれる場にもなっていたと感じています。

内省と共有、その両輪を通して、ICHIGIKUの現在地を確かめるとともに、これからどこへ向かうべきかを探るための、確かな足掛かりを得ることができたと思っています。

ジンバルは、外乱に対しても内部の軸を安定させる回転台です。ICHI”G”IKUという名には、この仕組みのように現代社会の複雑な重力に流されず、自らの軸を保ち続ける意志が込められています。変動し続ける時代の中で、宇宙という究極の非日常環境を媒介に、衣服・身体・文化の関係性を再構築する。ICHIGIKUは「文化のジンバル」として、未来の暮らしに新たな軸を提案し続けます。